ホーム > 雑文・文献・資料 > 清沢満之 > 『ヘーゲル』意訳

『ヘーゲル』意訳

第一章 エンチクロペディー 第一部 論理学(論法)

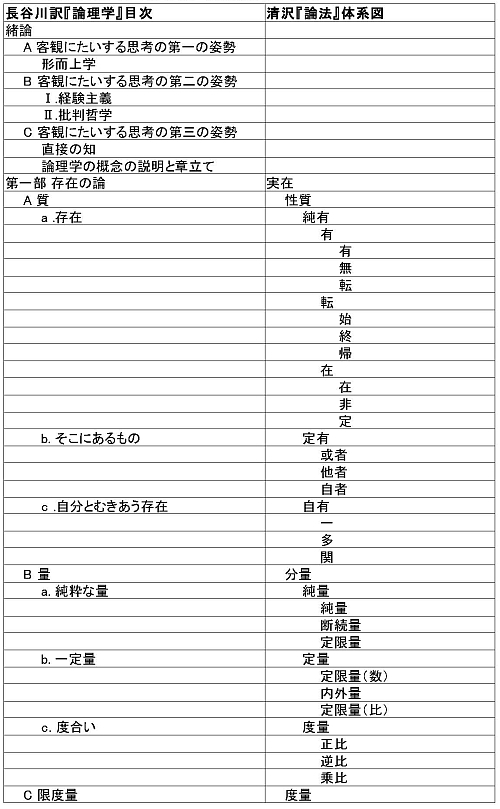

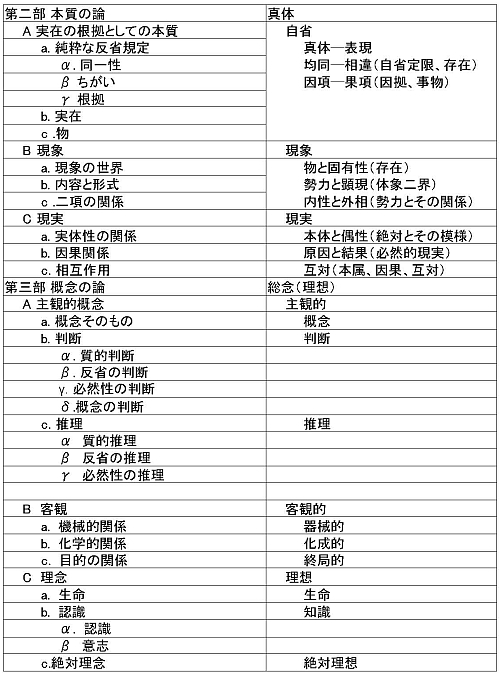

〔次にエンチクロペディーの長谷川宏訳『哲学の集大成・要綱 第一部 論理学』の目次と清沢がこの第一部に付けた体系図との

おおまかな対照表を示す。〕

〔この通り、現代的な語彙と清沢の語彙はだいぶ異なる。また、清沢の分類と長谷川訳の目次は必ずしも一対一に対応してはいない。

対応関係が明確でないものは清沢の方の罫線を引かない形にし、少しぼやけた表現にしている。ここから後の文章では、

語彙は原則として長谷川訳を使い、清沢の表現は()でくくって補う。〕

先ず概要を言うと、存在(実在)の範疇は媒介の無い範疇である。これは自働〔能動〕または依属〔所動〕を顕さないものである。

自働・依属を含むが表面には顕れない。

この自働・依属はヘーゲル哲学において肝要な考えである。これについて、ヘーゲルは『論理学』を書く前に次のように

詳しく言ったことがあった。

「物〔通常の意味での存在〕」を考えて見ると、働きを自ら為すものと、他から働きかけられるものとの二つがある。しかし、

その働きの基本はこちらから働きかけること、即ち自働である。依属、つまり他から働きかけられたということ、即ち「結果」は、

「原因」による。その原因は前の原因の結果であるから、その前、その前と考えていけば、すなわち依属の極み〔初〕には自働がある。

自働は独立の働き〔それより「前」の無い働き〕であり、依属は外の〔他による〕働きである。ここでの「存在(実在)」は、

この自働・依属には〔まだ〕無関係であり、表面上に顕れていない。

〔ここで言う「存在の範疇は媒介の無い範疇である」と「前」と「極み」をどう解釈するかで、この段落の意味が二通りになる。

(1)常識的解釈

「物」を日常経験的な意味で独立したものと考える。例えば「紙」、「ペン」、「私」は互いに独立したものであり、

それぞれ無関係に「ここ」に「ある」。そこを基準とする。

そして「私」は「ペン」を取って「紙」に字を書く事ができる。この行為を行った場合、紙に書かれた文章という新しい存在が

生み出される。そしてこの時、「私」は自働の存在となり、「紙」「ペン」「文章」は依属の存在となる。ここで「結果」

である文章が生み出された「原因」は私が書き始めたことであり、それが「前」である。つまり互いに無関係の基準位置が

「依属の極み」である。そして、ここで言う存在とは、行為が起きて、自働や依属関係が置き、

新しい存在が生み出される前のものを指す。

(2)根源的解釈

常識的解釈での基準位置を設定するが、それが基準とはなりえないことがすぐに分る。「紙」、「ペン」、

「私」は結果としてここにある。ではそれぞれの原因は何か、と。そして原因を探るため、「前」に無限に遡り出す。しかし、

その無限連鎖が不可能である事を知る。そのとき、「前」という無限の時間観念は、

それを知る「私」が起すものであるというところに到り、更に「私」は第一原理における「ある」という観念に到る。

その「ある」は、自・他の区別が発生する前の「存在」が「ある」と言って動き出すのだから、自働でしかありえない。

ここが働きの最初、極みである。

さて、次の段で存在の説明が開始されるのだが、そこでのはじめの存在の解釈は(1)の常識的解釈を前提としている。

我々がなぜ(2)の根源的解釈ができるかといえば、それは前章で第一原理の考察を済ませているからである。

つまり清沢がかなり先回りして、ヘーゲル哲学のポイントを解説してしまっている。そしてこの章以降で改めて、

ヘーゲル哲学を最初から解説するという構成になっている。このあたりは原文が講義録であり、

話の筋立てが充分に練り上げられていない問題が表れていると思う。結果として混乱を引き起している。しかし、

ここではとりあえず、(1)の解釈で始まっていることを注意してほしい。そして、

この常識的解釈はすぐに検討を加えられ根源的解釈に深まる展開となる。〕

『論理学』を三分する存在(実在)、本質(真体)、概念(総念・理想)の区分は、非常に大切で、

それぞれが一系統を成すといって良いものである。そしてこの三つは論法の三段で展開している。

第一段の「存在」は通常の考え方での「独立のもの」である。媒介を必要としないあり方である。それは、

もとより媒介を含まないわけではない。独立の裏には媒介を具えているのだが、あり方としては、それぞれが離れ離れになっている、

と見える。

例えばAというものを考えると、それは非Aではないもの、として意味付けされるだけのものである。A、非Aは互いに相容れざるもので、

正反対を成している。したがって、Aという考えから、非Aという考えに移った場合、それまでの意味付け(A)を破壊して、

新しい意味付け(非A)に移ることになる。そして、前の有様(A)から見れば、後の状態(非A)は全く理解できず、

共感を持てないものとなる。また後の状態(非A)から見れば、前の状態は全くつまらないものとも思われる。

〔この例の出し方には、かなり飛躍がある。読む側としてはA、非Aが物質的なものというイメージを漠然と前提しているのだが、

ここでは時間が入った時代状況という「もの」の交代をイメージさせている。例としてもちろん間違いではないが、

スケールが違いすぎる。これも原文が練られていない、という印象である。〕

以上の状態とそこにおける問題は、存在という範疇に含まれるあらゆるものに通じてある。

第二段の「本質」に至ると、一段目とは異なる様相を呈してくる。ここでは、主と従の関係、相互の関係が顕れてくる。

すなわち、媒介を認める立場となる。

そうなると、或る一つのものを取ってみても、それが独立のものとは見なされなくなる。何かが「ある」ということについて、

そこに必然的な関係が付随する。また、正・反とか、主・従とかいった関係を成す。その関係を離れて「ものがある」

とは言えないことが解る。

前段でもこの関係は隠れてあったのだが、ここではそれが明らかに意識されたものとなる。

この段階での範疇は二つのものが並んでいる形になる。例えば、

本体は現象に依る、現象は本体に依る。

因は果に依る、果は因に依る。

等である。こうなると、前段でのものの独立という考えは、この段での一部分の考えである、ということが分る。これは、

ものごとの表面だけを見てそう思うのではない。結果を思うということは、原因を経て思う。すなわち、媒介を経て思うのである。

通常の考えではここに気付かずにいる。宗教で言えば、バラモン教、仏教はこの考えである。

例えば、現実に日月星辰を観測する場合にも、この本質の範疇では、見えているものの裏から考える。最近のスペンサーも、

一切万物は全て一勢力の顕現であるという説である。唯物論はものを第一段の存在の範疇で考えている。

〔しかし、スペンサーが言及した〕勢力の考え方では、ものは或る力より顕れるという。物質微分子は説明に必要無い。

種々の勢力の交差するその点〔関係性が顕れる点〕が微分子と現れるという。近世の微分子説を勢力の中心という観点で置き換える。

その勢力の結合点が物となってある、という。

これは微分子説より一段進んだ考えで、この段での本質の範疇に入る。

第三段の「概念」に至ると更に一歩進む。前の段でものとものとの二つの関係は分ったが、その二つがあれば、

第三の総合がなければならない。二つを総合して、その関係を示す必要がある。この総合は本より有ったので、A、

非Aと二つに分割するからには、そうする必然の関係がなければならない。その必然の関係が、

つまりは総合となって表に顕れてきている。

この段階になると、正・反・総合と言うべき三段が、極めて親密に関係していることが明らかになる。その様相はどのようなものか。

第二段の本質と比較してみると、本質のところに正・反ということがある。本質のレベルで、これらを総合するとは、

両方に通じている点を見出し、それを押える位に止まる。この点で無理に二つを結合するようなところがある。しかし今、

この概念の段に来ると、自働の範疇に依って真の総合を顕して〔親鸞の言葉で言えば「自おのづから然らしむ」か。〕

その総合に依って、正・反のものを一層明らかにするのである。

1 存在(実在)

1.1 質(性質)の範疇

この存在の範疇のところで、最初に最も単純な思想を求める。その思想はすべての思想の中に行きわたっているもので

なければならない。それは存在(純有)という思想である。

1.1.1 存在(純有)

存在とはただ有るということである。もし、この思想でなくして、フィヒテの言った「自己」というような他の思想を第一に置いたり、

唯物論での物質を第一の思想に置いたりするような場合には、それらは最も単純な思想にはならない。そして、その自己、

物質というものは、やはり有でなければならない。とすれば存在〔あるということ〕は自己、物質の前に立たなければならない。

また他の観点から考える。今、論を立てる最初の位置にいる。その初めということから考えると、初めというところには、

有と無の二つを具えている。つまり、無のところから有を生ずる。それが初めというものの意味である。

よって有無の考えの無いところでは、初めとも言うことができない。

したがって、この存在(純有)ということが第一でなければならない。そうすると、存在の定義はどのようなものかという疑問が起る。

しかし、定義をするということは、限りを付け、定めようとすることである。〔つまり、限りを付けるときには、

その前に既に有無がある。〕

しかし、この存在は限りは無く、ただ初めにして、有にして、何かと同じとも、何かと異なるとも言えない。

〔つまり、言葉が現れる境であり、言葉の発するところでもある。〕

他のものに対してはもちろん、存在自身の中について、その中にいかなることもあるとは言えない。したがって、

存在は全く定めることができない、空虚なものと言わなければならない。

存在のことをここまで説明したことさえ、無理がある。

物の有無ということは、無とは否定の考えであるから、有によって顕れてくるものである。A・非Aの考えから分る通り、

非Aが先にくるのではない。Aに依って非Aがあるのである。

存在はこのようなものであるから、初めに「ある」と言うところに、何事かを含むかと言うと、そういうことは一切言えない。

よって無と同じことになる。存在とは空虚の無と同じことになる。存在そのものが無である。

ここに至ると、無の方に考えが移る。〔三段法ではなく二分法でのAから非Aに移る。〕

存在と無が相反対して、相容れざるものとすれば、全く反対の方に移ったのである。それはどのような関係か? しかし、

それは覚知できない。

初めの存在とはこのように、極めて単純なもので何も無い。〔単純すぎて、かえって把握することが非常に難しい。〕

よって存在は無と区別が付かないために、存在と無との二つの思想が起る。〔つまり、ここで問題にしている一つのものごとに付いて、

「存在」と「無」という二つの言葉を割り当てることができる。〕

そして、これは二つかというと、そうではない。一つの思想である。一つのものに、存在と無という二つの異名があるのみである。

それは一つのものと言って良い。

しかし、そうなると、そこから思想が進み得るか、進み得ないか、ということが問題になる。答えは進み得るのであるが、

その遷り変りが極めて巧妙である。ヘーゲルはここで、次のように転化〔生成(なる)eⅠ§88〕ということを言ってくる。

存在(有)と無とは同じものである。実には存在でも無でもない。それは何故かというと、有が無に遷り、無が有に遷るからである。 よって、有と無とは区別が無いのではない。区別ははっきりしている。しかし、有と無に分離することはできない。こちらが他に移り、 他がまたこちらに移る。このように遷り変わる運動、活動が本当のものである。それがすなわち、生成(転化)である。

この生成(転化)というものは、有と無をちゃんと区別して持ち、しかもその区別を失わせる活動である。

と言っている。(一つのものの両端で、有といえば無である。これが生成である。)ここに、難しくも面白いところがある。

存在と無とが、ただ同じことに二つの語があるだけた、としてみると、そこから生成には進みようがない。

単に存在という語から無という語に移るだけなら、生成ではない。もし語から語へ移るだけのことなら、

ヘーゲルははったりを言っただけのことになる。そしてこの点の解釈にこそ、ヘーゲル哲学の最も重要な面目が顕れている。

ヘーゲルは次のように解釈する。

存在・無をこのように思想するということは、疑う余地の無い明かなことである。そして、その思想で存在ということを考え、

決定しようとすると、不決定にならざるをえなかった。不決定ではあるが、思想というものは、

思想すべきものを他のものから区別して決定しなければならない。

そこで、存在を考えるということは、存在は不決定という属性を持つ、ということになる。そうすれば存在を我々の経験から区別し、

一切万物から区別したことになる。〔なぜなら経験も一切万物も決定可能なものだから。〕

しかしである、初めの存在を明らかにしたとき、それは他と比較しうるものではなかったはずである。ところがここでは、

経験・万物と並べて比較してしまったことになる。

さて、このように論じてみると、つまりは思想するという作用が、単純という思想を亡ぼす。そうしてみると、

単純の極みなるものは、存在とも無とも思想されないものである。換言すれば、存在と言っても、無と言っても、

その単純の極みなるものを思想し得たことにはならない。そればかりか、思想しようと思ったとき既に、

その単純なるものを亡ぼしていたのである。

したがって、思想しようとしたとき、その単純なものの反対を考えたのである。すなわち、その単純なものから他へ移ったのである。

よって、初めから存在と無という考えではなく、実は生成を考えていたのである。

〔ここで存在と無についての三段法(存在・無・生成(正・反・合))が完成する。〕

生成を考えたところで、有無の区別がそこに立つようになる。有と無とは、ただ生成の両極にすぎない。存在を考えるということ、

また無を考えるということは、つまりはそれ自らを離れている。

とすれば、単純の極みという思想は、自家撞着、自家排除、存在としての自身を否定する、

という否定の思想〔「思想を否定する思想」といってもよいか。〕として考えられなければならない。

(自家撞着とは自家を考えることが撞着(障害)であり、自家を考えることが、自家を考えることを排除することである。

また、存在を考えることが、存在を否定することである。すなわち、思考することが、思考を否定することである。

これを、単純の極みである思想という。)

このような言い方である。

存在も生成であれば、無も生成である。どのように名付けようとも、単純の極みなるものは、

自家を排除し自働的に撞着するものとしてみれば、思想とは生成の範疇より始まることになる。

〔思う、ということは既に生成である。そして、その生成の後に有無を考える。〕

存在や無の範疇から始まるのではない。存在・無は生成の範疇に属する両極である。

〔存在、無と考えてきて〕このように、生成の範疇に移ったことは、概念(総念)の自動に依っている。すなわち、その探究の論法は、

初めに或る観念を取る。しかし、その観念は完全とは言えず、その不完全さが顕れる。そして、そこに含まれる、

より完全な他の観念に導き到る。不完全だった観念は、探究されるそのもの自らの、他による相として、とらえ直される。

このしくみはプラトンの時分から言われていたことである。〔この自動の論法が〕知覚上のことから開始して、

考えが進められるときには、順次に進んで第一原理に到達する。それを一口に言えば、他に依ってあるものを順次に尋ねて進めば、

独立のものに到る、ということである。これが、すべての哲学の基礎にあるべき、極めて重要な知見である。

したがって、今、有無を尋ねて生成に至ったということは、それは一層独立した観念で、しかも有無を包括する観念である。

この観念に依ってみると、有無が自おのずから消滅してしまうような様相となる。

生成の観念に二つの形がある。「始まる」と「終る」の二つの観念である。これはどちらも有・無の結合したものである。

この結合というのは、有と無の異なる二点を捨てて、一致する点だけに依っているものではない。

〔この部分は清沢の親切心から、集合の共通部分としてイメージされるものではないということを言おうとしたように見えるが、

かえって冗長で混乱を与えかねない印象である。有・無についてそのような点が不可能にも関わらず、可能か?

と思わせるような曖昧さがある。〕

有・無の二点を包括する一致である。通常言う「一致」の意味は、異を捨てて同のみを取ったもの〔即ち二つの集合の共通部分〕だが、

ここではそうではない。

有と無が別な二つのものであるから、生成である。生成であるから一である。

生成の二つの形「始まる」「終る」は、どちらもそれぞれ一つの生成で、生成に二つ端があるようなものである。換言すれば、

一つの生成に二つの生成があるということになる。これは何か変である。

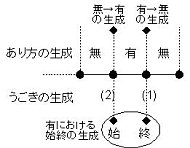

〔ここ以降は、注意して解読する必要がある。「一つの転化に二転化ある様なり。おかしい様なり。」(原文)

の表面上の奇異さに囚われると、レトリックの迷路に自縄自縛しかねない。(勿論これは清沢の意図したことではない。)

それを避けるためには、無・有、始・終という二組の異なる観念における生成(転化)を、正しく捉えなければならない。

右図の通りである。(原文では清沢は複数の図で説明しているが、その意図を取ってこの図にまとめた。)したがって、

「一つの生成(有における始終の生成)に二つの生成(無→有の生成、と、有→無の生成との二つ)ある。」

ということである。

ここで、後の便宜のために

無・有間の生成を「あり方の生成」、

始終の生成を「うごきの生成」

と名付けておく。なお、以下の文章はこの図と対応するよう文意を補強している。〕

しかし、生成にはその始めと終りとが、なければならない。そして、その始めがまた一つの生成〔無→有の生成〕で、

その終りがまた一つの生成〔有→無の生成〕である。そうしてみると、一つの生成〔有における始終の生成〕の中に二つの生成がある、

ということになる。

その二つの生成〔あり方の生成〕というところから、もとの生成〔有における始終の生成〕を言い換えると、

始めから終りに移る生成〔(1)〕、〔前の〕終りから〔今の〕始めに移る生成〔(2)〕がある、ということである。

この始・終は有・無と同じようになる。すなわち、始めから終りに移る〔(1)〕、は、有から無に移る。終りから始めに移る〔(2)〕、

は、無から有に移る。

ここで考察する。

それぞれの生成のときには、ある有様からその反対に移る。そして、移った反対から、また、その反対に移る。したがって、

生成にはある有様から出て、またその元の有様に帰るということがある。

〔このとき、生成には時間が不可避的に関係してくるが、そうすると例えば、有→無→有と移って有から有に戻る生成の場合、

前の有と後の有は同じか、違うかという疑問が「言葉上」可能になり、かつ我々はその誘惑に囚われやすい。しかし、

ここでの議論のレベルでは時間を問題とはしない。なぜなら、有・無の議論は既に第一原理に到達したレベルで行っているのである。

そこでは、時間は議論のレベルから既に落とされている。始・終についても同様である。始めか終りかが問題なのであって、

前の始めであるか、後の始めであるかは問題ではない。〕

有より無に移る〔有→無の生成〕、この生成では始めより終りに移る〔(1)〕、これ〔有における始終という生成〕には両極がある。

〔その始・終の〕それぞれに生成がある。すなわち始の生成〔(2)〕にも、無より有に移るという生成〔無→有の生成〕がある。

すると、これを通して見ると、無より有に移り、また無に移るという有様になる。とすれば、生成とは何かというと、

一つの元から出てまた元に返ることである、と言える。〔これは「有における始終の生成」すなわち「うごきの生成」

については言えるが「あり方の生成」については言えない。つまり生成の意味が二重になっている。〕

しかし、そうだとすると生成ということは消えてしまう。何故かというと元に返って元のままであるから。

〔つまり「なる」とは言えなくなる。〕

以上から、生成は真実を全て顕したものではない、と言わなければならない。換言すると生成ということが、生成して、

生成でなくなってしまった、と言える。それまで「生成」としるしを付けていたものが消えてしまう。

すなわち、有・無等のしるしが消えてしまう。そして今までの範疇が消失してしまう。

そして、どのようなものになるかというと「生成しない静かな単一」または「そこにあるもの(定有)」である。

そこにあるもの(定有)とは、これまでの範疇を全て包括する範疇である。そこある、というのだから「存在」と言えるわけで、

存在と同様のところがあるのだが、存在ばかりではなく、無も含んでいる。さらには存在・無が依っていた生成まで含んでいる。

純粋に「ある」と言うばかりでなく、ちゃんと限りが付いていて「このようなものがある」ということである。

元に帰るという考えが、ヘーゲル哲学の重要なところである。すべての考えは、自己から出て、反対へぶつかり、元に帰ってくる。

というように、一貫している。それを自動または自己活動と言っている。この自動・自己活動が顕れてくることを、

注意しなければならない。これから後にも、このパターンでの展開が沢山出てくる。

ここでは、生成が自己活動して元に帰っている。これが「そこにあるもの」のおおよその内容である。

すなわち「そこにあるもの」は有・無を含み始・終を含んでいる。

そこにあるものの「そこ」〔定有の定〕とは何かというと、自己同一(自家均等)ということを顕している。〔eⅠ§89〕

自己同一は、初めにただ「存在」を問題にしたレベルでは出てこない。同一も不同一も無い。しかし、いったん存在の外〔無〕に出て、

また戻って、前のものと同じである、と確認したところで、同一ということが出てくる。この自己同一ということがなければ、

真に「ある」とは言えない。

自己同一が真に「ある」ということの極めて単純な根拠である。よってこれを「単一」という。

(「同一」というときには確認しておかなければならない「単純」である。)

そこにあるものには二つのあり方がある。

(1)有から無に入って有に帰る。

(2)無から有に入って無に帰る。

の二つである。

この二つはどちらも自動のものであり、元に帰っている(自帰)、自己同一のものである。

(1)を実在〔eⅠ§90、§91 実在性、質〕と言い、(2)を「他なるもの(非在)」〔eⅠ§91〕と言う。

(1)は存在の自動自帰で実在である。これは「始め」の自動自帰と言ってもよい。

(2)は無の自動自帰で他なるものである。これは「終り」の自動自帰と言ってもよい。

この実在・他なるもの、は相対しているもの、つまり相反対のものである。有・無が相対し、

始終が相対していたことと同じようであるが、その性質は一層深遠である。それはなぜかというと、通常の言い方では、

実在・他なるものが範疇として働く場合、有・無と同様と見なされてしまう。実在は存在(有)である、

他なるもの(非在)は無である、と見なされてしまう。

しかし、ヘーゲルはそういう混同は間違いであるという。論の最初で存在(有)・無を取り上げたときは「あるということ」

また「あるということの否定」だけであり、それ以上考えることはできないものであった。

それたけでは有無の相違も明瞭にはできなかった。

しかし、実在・他なるものは考えられるものである。同一という場合、

最初の有・無のレベルでは有・無そのものが空虚のようにはっきりしないものであるため、有と同一、

無と同一ということが漠然として分らない。実在・他なるものは自動自帰があり、明瞭である。同一も判然としている。

1.1.2 そこにあるもの(定有)

そこにあること(実在)〔これが「質」である。eⅠ§90〕、他なること(非在)の具わったものが、真に判然とした物である。

この物にはそこにあること(実在)と他なること(非在)が両方必ず具わる。これが「そこにあるもの(定有)」

〔限「定」された有、区別できる有と言える。〕である。

「そこにあるもの」はそこにあること(実在)のところに他なること(非在)があって、これによって限りを付けられている。

そこにあるものは制限された「あるもの」である。

我々が通常、「あるもの」と言う時にも、そのものに限りが無ければ、「もの」という名称さえ付けられない。

そこにあるものが「事物」となるとき、そこにあること(実在)と、他なること(非在)の何れかによって考えることになる。

つまり、事物を「あるもの」とするとき、その外に「他なるもの」がある。そして「あるもの」と言っても「他なるもの」と言っても、

どちらも事物に無関係にはありえない。この点から見るとどちらも事物と言ってよい。

その事物において「あるもの」と「他なるもの」との区別はちゃんと立っている。この区別に依って「あるもの」が

「あるもの」となり、「他なるもの」が「他なるもの」となる。

区別という点から考えると「あるもの」は「他なるもの」によって「あるもの」となる。そうすると「あるもの」が

「ある」所以は「他なるもの」にある、と言わなければならない。

ここに、「他に依って在る」、すなわち、依属、依立という考えが現れてくる。そして依属・依立が有限、可変という考えに至る。

これらの考えは極めて大切で、思想上、非常に有用な観念である。

そして、依属・有限・可変という考えに対して、独立・無限・不変という考えも現れることになるのだが、実は今のところはまだそこまでは行っていない。これらが出てくるのはもう少し先である。

「あるもの」について注意するべきことがある。「あるもの」はそれ自身で自己を完全に表現することはできない。

〔「あるもの」の定義あるいは意味付けを、完全に行うことはできない。〕むしろ、「あるもの」の表現は「他なるもの」に依ってある。

そうすると「あるもの」の意味付けは「他なるもの」に依る。その「他なるもの」は、また一つの「あるもの」であるから、

その意味付けは別の「他なるもの」に依る。こうして際限なく続く。これを無限の進行という。これも大切な考えの一つである。

大抵のものごとのあり方は、皆、この無限の進行である。結果から原因へと遡るとき、最初の原因に到達できない場合は、

無限の進行となる。この大切な考えを明らかにするためには、有限・無限を明らかにしなければならない。

これについて我々は、始めに有限を認めて、その有限が限りなく連なるところで、無限という観念を認めるように思う。

すなわち、有限から無限が顕れたように見えるが、実はそうではない。無限が根本となって、

それに依ってはじめて無限の進行ということが言える。

それはなぜかというと、もしあるものより他のものへ推移して行くとき、その推移の先に限りがあるということが根本にあるなら、

推移の中途で「このまま進んでも終りが無い」などという判断はできないはずである。つまり、

根本に無限という観念〔終りがないという観念〕があるから、この判断ができるのである。

そうしてみると、「あるもの」「他なるもの」という観念の土台には、無限、あるいは独立というものがあるはずである。

この無限・独立なるものを「自分とむきあう存在(自者)」と言う。

「自分とむきあう存在」は「他なるもの」によって意味付けされるものではなく、自分自身において意味付けをする、

他に依らず自立するものである。

このように、有限・無限、依立〔他に依ってある〕・独立の考えができてくると、更にそこから発展した考えが出てくる。

部分の根底には全体がある。不完全の根底には完全ということがなければならない、等である。

この無限・独立を「自分とむきあう存在」と言ったのはなぜか。それは「あるもの」で、それ自らが「他なるもの」であるからである。

先に言ったように「あるもの」は「他なるもの」に依ってある。そして、その「他なるもの」がすなわち自らである。

有が無に移り、無が有に移ると言ったことと同様である。先に存在より無に移ると言ったことが、

今ここでますます明瞭になったと言える。

自分とむきあう存在の例を挙げると、空間は無限であるという。それは何故か。

ある空間の他なるものと言うべきものが、また空間であるためである。

時間もまたそうである。ある時間の他なるものが、また時間であるから、時間は無限である。

ここが、ヘーゲルの論法が通常の論法と違うところである。通常は、段々に推し進めていってその先に無限を知ると言う。

ヘーゲルはそうではない。そこにあるもので、ある空間が他なるものに依る、と言う。その他なるものもまた空間である。

よって無限である、と言う。これで事足りてしまう。

このように「あるもの」「他なるもの」を設定し、それに依って無限を意味付けしてしまったのである。

〔これがなぜ可能かといえば〕通常の論法で有限を推し進めていって、その途中で無限を知るというような〔分析的〕理解の仕方が、

正しい方法ではないと直観しているからである。我々の考えの根底に既に無限があって、そこに「あるもの」「他なるもの」

の論法が共鳴するのである。〔かなり拡張した意訳であるが、原文の意をこのように取った。〕

原因・結果についてもそうである。自分の原因は自分であると言うべきである。(キリスト教では、神は自在者である、

自が自に依るという。)

覚者というものも、また一つの例である。すなわち、主観である自己が、その主観の客観であるから、自己は無限である。

心〔主観〕、境〔客観〕が相対して、能縁、所縁共に自己である。「あるもの」は「他なるもの」に依っている。

その「他なるもの」は自己であるから、独立の存在であり、自分自身〔eⅠ§95〕である。

その自分自身あるいは独立とは、全体であって部分ではない。いかなることでも、自分のこととして定めて自分に働く。

この独立というところで、一という観念に移る。〔この一は算術的な一ではなく、

無二の一(無限の自己同一と言ってもよいか)であろう。〕

「そこにあるもの」の観念には、まだ一は現れていない。

1.1.3 自分とむきあう存在(自有)

一という観念に移れば、もはや〔質とは異なる〕量(分量)という考えに入る。よって質という範疇の中では、

この「自分とむきあう存在」が絶頂〔質の完成形態。eⅠ§96〕である。

先ず、それ〔そこにあるもの〕は、依立のもので全体ではない。ただ外のもの〔他なるもの〕に依っている結果と言う外はない。

したがってその物〔そこにあるもの〕が、どれだけ沢山の部分を持っているように見えても、未だに判然とした一個とか、

単一とかいうものではない。本当の単一、あるいは一個という考えは、質としての全体を考えるとき〔その全体が〕

初めて一個と言われるのである。

全体と言うときには、そこに色々な部分を有している。その部分が相依って全体を成す。その全体を一個という。その時、

あるもの・他なるものと言っていたものは、一独立に属する様相に過ぎないことになり、あるもの・他なるものは消えてしまい、

独立が本当のもの、となる。

その独立が部分を有する全体であり、一である。この一という考えも通常の考えとは異なる。一は全体であるという。

全体であれば部分がある。その部分を〔全体の〕一と見れば、そこにまた部分があり、それがまた一となる、

というように尽きることがない。これが通常の考えとは異なるところである。

〔通常の考えは、何等かの感覚的に具体的なものを一とし、そこから積み上げていく方向で、無限の増大を考える。

またその一の無限の分割を考える。つまり先に述べた通常の無限の考え方─有限をたどっていって、その先に無限を見出すという仕方、

に同じである。

ところがヘーゲルは、先ず無限を一と言う。そして、次に説明があるように、その一の無限可分性を認めて、そこに複数の一、

すなわち多を認めていく。この考えはヘーゲルの論法に叶っており、すっきりしている。しかしまた疑問が起きる。この考え方で、

通常の考えでの一(即ち経験的な算術的な一)に、無限の彼方から分割してきて、到達しうるのだろうか〕

前節でのあるもの・他なるものにはこの考えは無い。そして、あるもの・他なるものの相互の依属の関係のみを認めている間は、

一個または単位という考えは顕れない。

つまり、一個とか、単位とかいうものには無限可分性を認めなければならない。〔全体(無限)を一とする、

その部分Aをまた一とする。部分Aの部分aをまた一とする。こうして無限に分割される。〕

この無限可分性が量(分量)に移り込んでいる。独立と自分自身ということを問題にしている間は、まだ量に移っていない。

しかし、それが無限可分性を内含する一である、という考えに至ったとき、量の考えに入り込んでいる。

無限可分性は次のようにして認められる。

(1)全体・部分ということによって考える。これらはまだ質(性質)の範疇に止まっているから、

質によって無限可分性を定義することとなる。

(2)全体・部分ではなく、あるもの・他なるもので考えても良い。そうすれば、質の範疇によって基礎づけられることは、

ますます明白である。

あるもの・他なるもの、によって自分とむきあう存在(自者)すなわち一ができた。〔この一は無限であり、自己同一である。〕

この一の中に元よりあるもの・他なるものが認められる。その認められるところについて、一という考えが出たからには、

あるものも他なるものも各々一と考えられる。それはそのはずである。あるものが他なるものに出て、またあるものに帰る。

他なるものがあるものに出て、また他なるものに帰る。各々が自帰するのだから各々が一である。

〔この各々の一は自帰における自己同一が前面に出ている。あるもの・他なるものは自分とむきあう存在ではないので、

無限は前面には出ていない。しかし、それぞれの無限可分性が明らかになるにつれて、

あるもの・他なるものにも無限が潜んでいることが顕れてくる。〕

あるもの・他なるもの各々が一と言ったとき、それぞれには少し違うところがある。一方はあるものの自己同一(自帰)であり、

もう一方は他なるものの自己同一(自帰)である。

一方は能定、すなわち、能く自ら定める、活動を行うという点から、独立者としてある。〔仮設される。〕

もう一方は所定、すなわち、他に働きかけられるという相で、受動である。

このような区別も〔各々の一というところに〕成り立つ。

〔独立者は、厳密には「自分とむきあう存在」が唯一であるはずであり、それを分割した「あるもの」には成り立たないはずである。

あるものが能定と言っても、それは他なるものの所定において能定が成り立つのであるから、真に独立とは言えない。

しかしここで、あるものについて独立者を当てたのは「働きかける」という能動性についてであろう。

※この段落がある脈絡が良く解らない。各々の一について、性質の違いがあるということを言ったものだが、

それが無限可分性を説明している文脈の中でどう繋がるのか、曖昧である。〕

更に考察する。

この一というものには、第一段で全体と言ったもの〔自分とむきあう存在の一〕と第二段で全体と言ったもの

〔あるものの一、他なるものの一〕と、つまり大の全体と小の全体とがある。

すなわち、部分の一を全体と見た場合と、部分が集まった全体がある。部分を集めて全体を一と言うとき〔大の全体〕、

その中にさらに一がある〔小の全体〕ということと、それらの一〔小の全体〕が集まった、ということがある。

すなわち一と多である。〔一という自己同一性の重層性と、一が複数ある=多、という量的性質である。〕

そして、一と多といえば相反している。これは、あるものと他なるもの、あるいは存在と無(非在)が相反していることに似ている。

しかし、一と多が別々で相容れないものであるならば〔一が集まるという考えも出て来ないし、

したがって一が集まった〕全体という考えができるはずがないことになる。

よって量というものは、一と多が結合されたものでなければならない。そこで、真の量とは一と多の関係である、と認めたところで、

質の範疇から量の範疇に入る。

1.2 量(分量)の範疇

ここから、存在の第二、量の範疇である。前段の分類で、一と多の関係と言った範疇が、量の範疇の初めに顕れてくる。

1.2.1 純粋な量(純量)

先に言ったように、無限可分性を認めることにおいて、一という全体は必ず部分から成り立っている。

先ずこれを純粋な量という。すなわち、一は多より成り立っている。このとき、一と多は同類のものである。

一と言うところでは、その内部は同質(同性質)のものである。その質(性質)の続いている、というところに着目すると、

それは連続量(続量)である。

また、そのものが幾つにも分れた、すなわち多というところでは、非連続量(断量)として、幾つにも切断されている。

このように純粋な量には、連続量・非連続量(断続量)という考えがなければならない。

そして、純粋な量から、 連続量・非連続量という考えに移る。この連続量・非連続量は通常の考えにも具わっているが、

通常の考えではこの二つを別々に考えている。そこでは、連続と非連続が相反している。しかし、その連続と非連続の一致が、

実は真の量である。

その一致は、限定された量(定限量)である。これを数という。

つまり、量ということを考えはじめてから、実は限定された量を考えていたのである。一全体の中に多の部分がある、

と言うとき、一全体とは連続量である。多の部分とは非連続量である。その一致が真の量である。

この連続量と非連続量を別のものとして考えてしまうと、真の量とはならない。また〔一と多に〕総計と単位という考えが出てきて、

これが数の元素となる。

このような言い方は、前節の質における正・反・総合の言い方とは少し違う。表〔清沢『論理学』体系図の「分量」以下のグループ〕

の書き方が悪いかもしれないが、表で見ていくと、純粋な量(純量)では何も区別を認めない。連続・非連続量(断続量)で、

区別を見る。 連続・非連続量の一致が真の量であると考えるが、それが限定された量(定限量)である。すなわち、

もとの純粋な量に戻っている。

1.2.2 一定量(定量)

一定量は限定された量と同じ、すなわち数である。この限定された量は、連続量・非連続量の一致であり、

それをよく考えると内包量・外延量(内外量)という考えに移る。それはなぜかというと、連続量と非連続量の一致と言った部分が、

どうも考えにくい。同じものが、あるときは1である、あるときは3である、などとは考えられない。それが考えられるためには、

何か考えの基礎ができなければ、1も3も同じとは言えない。

外面から見て、容易に知ることのできない量を内包量(内量)と言う。例えば熱の度である。

外延量(外量)は、外部からそれと認めることができる。

内包量は内部に部分を持っている。外延量とは〔その量の〕範囲の外に対面するところを言う。

例えば、1は3と同じ、ということは、この図の様に内包量は3で外延量は1であるという意味になる。

連続量は外延量に依り、非連続量が内包量に依ったものと言えば、連続・非連続量が一致するとは、

外延量と内包量の一体上に言えることがわかる。〔この段落は、漠然としすぎて意味不明というか、

色々な解釈をなし得るがその幅が広すぎる。〕

一つのものには内包量、外延量がなければならない。

この内包量、外延量は部分を並べて書いてみると、同じように見える〔この部分、曖昧。例図で言うと、

外延量の1と内包量の1が同様に見えるということか?〕が、度が異なるという場合などは、やはり〔外延量ではなく〕内包量である。

例えば「熱が100度」は内部の量は100度である。このように言うとき、熱というものが目に見えていて、

外延量と同じように判別できるものとして内包量を言っているのではない。ただ外延量に対して言うだけである。

熱は目には見えない内包量である。例で図示したのは目に見える内包量であるが、熱の場合はそうではない。内包量とは、

つまり、多を内部に有している、ということだけを言う。

ところで、外延量、内包量はそれぞれ一つだけでは考えることができない。そこで、無限量という考えに移る。

無限量は難しい考えだが、比に依って表す。比はある数と他の数を組合わせて一つの数を表すものである。

例えば3/5とか3/4である。

通常、ものの量というものを考えるときは、この比というものに依って考える。全体としてあるものを、

それに関係する内包量、外延量に比例して〔つまり2つの数の組としての数として〕考える。

この比例ということがなければ〔量という〕数の考えは無くなる。

例えば6と7を〔二つの数の組合わせとしての数ではなく〕ただの数とした場合、6より7が大きいとしか言えない。

しかし〔外延量として〕6と7と識別される二つのものの内包量が違っていて、6の内包量が7の内包量の二倍のときは、

〔二つのものにおいて、外延量での比較と内包量での比較が反対の結果を示すので〕どちらが大きいとか小さいとか言えなくなる。

つまり、ものとは内包量、外延量を持つのだが、その二つのものを比較する時には〔内包量、外延量の組によって新たに決定される〕

比が明らかでない時は、量というものを考えることができない。この内包量、外延量を別々にとらえていてもどうしようもない。

比とは内包量、外延量の一致〔組での新しく決定できる数〕として考える。

〔この文脈は持って回った言い方だが、しかしそれは当然でもある。ものが「ある」ということの根底を何度も立ち返り、

深めながら確認しているのであるから。この文脈をより分かりやすく言えば次のようになろう。

AとBという二つのものがある。

外延量としてはAは6、Bは7を持つ。(具体的には例えば体積と考えて良い。)

内包量としてはAは42、Bは21を持つ。(具体的には例えば重さと考えて良い。)

そうすると、外延量としてはAはBより小さい。内包量としてはAはBより大きいということになり、

量としての判別が付けられない。清沢の言うように「内外量を別々においては仕方がない」。

そこで「比と云ふは内外量の一致で考える」=それぞれの内包量と外延量を組として新しい固有の数を作り出す、

すなわちそれぞれの内包量を外延量で割るということを行う。

Aは42/6=7、Bは21/7=3となる。(具体的には単位体積あたりの重さとなる。)

そうすると比としてのAの量は7、Bの量は3という、それぞれに固有の量として表されることになる。

そしてこれはA、Bという二つのものを比という一つの量で比較するということが出来るようになったことである。

そして比の量としては「AはBより大きい」。〕

この比を無限量という。これは難しい考えであるが、比は分数の形で表される。その分数の集合全体が無限であり、

また個別に表される分数でも割り切れず無限桁の表現になるものがあるから、無限量という。

〔原文では数行下の行を合わせるとこのような解釈ができる。拡大解釈であるがこう捉えないと次に続かない。〕

もっとも〔個別の〕分数の中には無限にならないものもある。〔例えば5/2=2.5〕

しかし例えば2/7はどこまで行っても割り切れず無限に桁が続く。〔0.28571・・・〕

このように個別の無限量を限られた数で表そうとしても到底できない。しかし二つの数を組として並べ記すところ

〔2/7〕で無限〔桁〕までも表すことができる。これが比を表す式である。

1.2.3 限度量(度量)

〔ここでいきなり限度量(度量)という言葉が出てくるが、これは前節の比のことである。〕

限度量の初めは正比〔内包量/外延量〕で、つまり当たり前の比である。しかし、ここに逆比というものが考えられる。

すなわち逆様〔比を構成する数の順番を逆転させる〕が考えられる。

例えば、正比が2/7とすれば逆比は7/2である。比とは内包量・外延量の組であるから、

組のうちの内包量を要点とする見方からも、外延量を要点とする見方からも、どちらからも成り立つ。

これを実地の事物について確認すればいくらでもある。例えば数学〔という実在〕での正比例・逆比例である。

一方を増せばもう一方も増すのは正比例である。

一方を増せばもう一方が減ずるのは逆比例である。

〔清沢が言っているのは「度の量を決定するところの比」であろう。上の例の値でいえば、「一方」は2である(内包量としての2)。

従って、正比例は「一方」を3、4、5と増加すれば、「もう一方」は3/7、4/7、5/7と増加する。

逆比例は「一方」を3、4、5と増加すれば、「もう一方」は7/3、7/4、7/5と減少する。〕

この正比例、逆比例の総合を乗比という。この乗比の中には3と3の3乗の比は9〔(3)3/3〕というような累乗(冪)

の比も含んでいる。

〔ここからは、累乗の比ということで色々説明しているが、残念ながらその意図が取れない。「乗比」

という言葉が現代の数学用語で何というかも分からない。因みにヘーゲルの原文の方にはこの言葉は出て来ない。

累乗に関しての記述は見られるが、清沢がここで解説しているような意味ではない。しかし、

ヘーゲルの累乗の説明も何を言いたいのか、良く解らないものではある(eⅠ§102)。また、原文で例で出している式が間違っている。

73/78=(7)1/5 となっているが正しくは73/78=7-5である。

このテキストは講義録であることから推測すると、この箇所は学生達に累乗の定理・公式を即興で講義したものではないか、

と思われる。そして筆録者が対応しきれないところで、誤りや漠然とした表現が混入したのではないだろうか。

ただし、原文の累乗とそれに対する逆比の記述から、清沢の言いたかったことは、こうではなかったか、という私なりの推測がある。

以下の段落で試みにそれを示し、前段からの続きとしたい。〕

今、内包量について、その数に着目する。本来、内包量は分割できるものではないが、数によってそれを表すと、

数の「数え上げ」の性質を用いて、あたかも外延量のように扱うことが可能になる。そしてそれは、

その数によって局限された範囲での実在の捉え方でもある。

〔これがヘーゲルが「外延量は同時に内包量であり、内包量は同時に外延量である。」(eⅠ§103)と言っている意味であろう。〕

そうすると、その数によって局限される、ずなわち、その数が局限された世界全てを表す限界となるところの様相は

どれだけの面を見せるだろうか。

それは、その数をnとするとn進法でのn桁までの数え上げとなる。つまりnnである。

例として数が2と3の場合を挙げる。

・2の場合 22=4

様相(2進法の2桁の数え上げ。4個)・・・ 00, 01, 10, 11

・3の場合 33=27

様相(3進法の3桁の数え上げ。27個)・・・

000, 001, 002, 010, 011, 012, 020, 021, 022,

100, 101, 102, 110, 111, 112, 120, 121, 122,

200, 201, 202, 210, 211, 212, 220, 221, 222

しかしまた、これらの数え上げの様相は、内包量nで表されるものが、自分自身に対するものである。

その自分自身というところから見れば、あくまで1である。つまり様相が局限された範囲内(数え上げた様相の範囲内)

で変化したとしても、それはnで表わされる内包量の一つの側面で、内包量自身としては変化がないのである。

このように自分自身に対する比として、結果が1である、つまり変化がないことを表わす演算はどうすれば良いか。

それはnnの逆数を掛ければ良い。

22×(1/2)2=1

33×(1/3)3=1

〔以上は、あくまで清沢の出した数式に対する一つの解釈であって、正直なところ、こんなこじつけをする必要があるのか、

という思いがある。しかし、意味付けできないのは癪なので、あえて解釈してみた。〕

1.3 限度量(度量)の範疇

質と量の総合が限度量である。この限度量は何かというと、前節での比、あるいは無限量というものと同じである。

(比には正比・逆比・乗比が含まれる。)

おおまかに言うと一つの量〔基準となる量〕と他の量との比較を比と言う。そうすると、その一つの量というものは、

元は何かというと一定量である。それは、一定、すなわち変化の無いものとして在るという。すなわち、質的な有様を持っている。

増減変化の無いものである。そして良く見ると、その一定量であるというものが、各々、比である。

そこで、限度量とは何かというと、物を100gというとき100は量でgは質である。この総合を限度量という。

またこれは、よく考えると限度量と限度量との関係である。これは何故かというと、通常、100gと言う意味は、

あるものの重さを標準として100gと言う。これを比重という。そのあるものとは水であり、

比重とは、先ず水のある条件下での重量を標準として、その他のものの重量を定めることである。つまり、

比重とは限度量と限度量との比になる。そしてこの関係は無限に遡ることができてしまう。

〔つまり不変の基準が成り立たなくなる。〕

そして、限度量を更に推求してしていくと、途中で突然に推求不能な事態にぶつかることがある。

例えば、水を段々と冷やしていくと、ある温度に至り氷となり固体となる。

また段々熱していってある温度に至ると蒸気となって気体となる。このように質の変化を見る。

また、人が成長していくありさまは限度量である。〔成長していくということが、永続的に続くという意味でか。

このときの基準量は生まれた直後とか、成人の時とか、色々取り得るだろう。〕ところが、ある時点で死という変化が生じる。

このように、限度量で推し進めようとしても、どこかで必ず質的な破綻を来す。

〔水にしても人にしても例えとしては間違いではないのだが、展開がかなり荒っぽい。〕

従って三段法で

の関係が作られるが、限度量は限度量に非ず、ということになり、限度量が破れてしまう。そうすると、

質・量・限度量は現象に過ぎないということになり、本質の範疇に移り行く。

2 本質(真体)

2.1 実在の根拠としての本質(因拠)

本質(真体)とは媒介のある範疇である。前の存在の範疇のように単純な、媒介が無いというようなものではない。

すなわち本質とは、直接に認めるところと、それに依って間接に認めるところとの、二つが揃った範疇である。そして、

この二つを到底分離することができない範疇でもある。

すなわち、前に言及したように表現と本質という。表現といったならば、必ず本質がある。この二つは不可分である。

その他にも、物と性質、勢力と顕現、実体(本体)と偶有性(偶性)、原因と結果などもこの類である。

これらはすべて、二つのものが並んで、直接・間接の思想が同時に顕れるという、そういう範疇である。

本質の範疇とはそういうものである。(本質の下の分類は体系図を見ること。)

この本質の範疇は媒介が出てくる範疇である。そのことは反省(自省)ということが顕れ、これによって判る。

反省とは前に自己同一(自帰)と言ったことと同じである。自己同一(自帰)の意味は、自らに帰り知る、

あるいは「思う」ということである。

〔直接・間接について考えていこう。〕

直接のものがある、ということは、それに依って間接のものを認めて、その間接に依って直接のものを明らかにする。

すなわち、表現を直接に認めてから、間接に本質を認める。その本質に依って、また表現のことをよく知る、という仕組である。

もちろん、この裏には表現をよく知り、それによって本質をよく知るということがある。つまり、表現と本質との間で、

始終行き来して思想するということが全体の働きと言って良い。そのことがこの本質の範疇で明確になる。

その性質をここで反省(自省)という言葉で表した。

ところで、この反省が顕れるところの本質と表現には、軽重の差がある。本質は重く、表現は軽い。そこで、

表現は真ならざるもの、本質のみが真実である、と認めて、二者に軽重を付けた範疇である。本質が真実であることは、

真ならざる(非真)表現があることによる。よって極めて軽い真ならざる表現をも出すことになる。〔この意味曖昧。〕

本質が真実である根拠は、真ならざるものに依るとすれば、真ならざるものとは、よほど価値のあるものである。

そうすると本質・表現という範疇はそのそれぞれの位置を持たもつことはできなくなる。

〔つまり、表現は本質に勝るとも劣らないということになり、表現が軽く本質が重いという考えが崩れる。〕

よって次の範疇に移る。

〔次の範疇である〕同一性(均同)、ちがい(相違)は真であるとか、非真であると言うべきものではない。

実はどちらも同一性ということが大切である。

同一性とは自己同一(自己均同)ということで、先ず自分のところから反対へ出て、その反対から立ち戻って、

元の自分にあることが同一である。すなわち、本質から出て〔表現である〕真ならざるものに依って本質の真実であることを見る。

この同一性に対してちがい(相違)がある。ちがいということは、つまり、自分の位置というものを押えてみると、

他のものが自分とちがっているということが分る。つまり、自分が同一であるのは、他のものに対してちがいがあるからである。

よって同一性とちがいとは、相反してしかも相助け合っているものである。

〔体系図で〕反省の限定(自省の定限)と言っているのは、反省ということにある、限定作用によってその働きが明らかになる。

これは同一性とちがいの範疇によるのである。よって論理学の原則に同一律、矛盾律(均同法、背反法)が置いてあるのである。

ちがいとは対立(反対)ということで、大対立、小対立、真の対立というような言い方をする

〔これは形式論理的な用法を指しているように見える。eⅠ§119あたりに関連するか〕。そして、その対立〔を認めた〕

ところに存在〔「ある」〕ということが言われるのである。

この場合の存在とは、同一性・ちがいのあるものがすなわち存在である、ということである。

同一性・ちがいのところで存在を言って、一段飛んで〔体系図の「因項―果項」を飛ばして〕現象のところにまた存在が出てくる。

現象の方の存在は、そちらで説明する。

〔この後の一文は解釈できないために略す。〕

根拠(因項―果項、因拠)とは、同一性またはちがいの根拠である。また言い方を変えれば、同一性、ちがいの総合が根拠である。

同一性、ちがいというものは離ればなれのものではない。とすれば、そこには何か根拠があって、根拠の上に同一性があり、

ちがいがある、ということでなければならない。

ところで、この根拠という思想は独立したものではない。自己への反省(因項)と他への反省(果項)が離れずにある。

自己への反省とは同一性がちがいに出てまた同一性に帰る。他への反省はちがいが同一性に出てまたちがいに帰る。

どちらも自己に帰る相である。

この自己への反省、他への反省の考えを詳しくしていくと、色々論が立つが、特に物質と形式(形質)というものがそこに表れる

(外形・内容である)。〔eⅠ§119〕

物質と形式(形質)とはどのようなことかというと、すべてのものが変化するには、必ず根拠がある。その根拠は不変のものである。

その不変の根底があって変化が起る。そこで質は変わらないが形は変わる、あるいは内容は不変で外形は変化する、

とういような言い方となる。

物質・形式(形質)の思想はこの根拠というところに属する。

同一性、ちがいは同時になければならない。同一性はちがいにより、ちがいは同一性による。これは古来、

哲学上に相許すところである。同一性とは、二つのものが同じということである。自が自に同じと言っても、

そこには前後の二つがある。また、ちがいということは同じということがなければ言えない。

彼此〔異なる二者〕比較されるところに同一性がある。

よって、ちがいと同一性は相離れないもので同時である。同一性において自が自に帰ったものは初めの自とは異なる。

ちがいの自帰も同様である。

これを自己への反省(因項)、他への反省(果項)という。この二つは未だ真の因果とは言われない。

〔この因項、果項という清沢が与えた名称は今ひとつピンとこないが、自己を正しく認識するという時には、自己への反省、

他への反省のプロセスは不可欠だから、そのプロセスの始まりを「因項」、終りを「果項」と名付けたものだろうか。〕

根拠という考えは、外形は変わっても変わらないものは内容であり、それを根拠という。物質が大切である、

といえるのは形式があってのことである。とすれば、形式に値打ちがる。さらに考えを進めると、

物質と形式(形質)が相互に支え合って一方より言えば形式より物質を生じ、他方から言えば物質より形式を生ずると言ってもよい。

これは根拠から出る考えである。

物質・形式ともに大切であるというところに至ったとき、それが実在(存在〔原文ではこの後に(事物か)の注記があるが、

これは筆記者のメモであろうか。いずれ訳語が未だ揺れ動いている状況での苦労が感じられる。〕)という考えである。

〔ヘーゲルは「物と質」と「物質と性質」を分けている。(eⅠ§125)

「物」とは、これまで「存在=ある」という観点から論じてきたものが、「ある」から「もつ」に転化したときに言われる。

「物」は「質」をもつ。このとき「物」は他と区別できる(つまり数えられる)ということで、独立した存在となる。

そこを指して清沢は、次の節で「固有性」と言っているのであろう。

「物」はしかし、未だ具体的に眼前にある対象を指しているのではなく、その原型ともいうべきものである。

具体的に眼前にある対象は、それぞれ個別の「性質」をもつ「物質」となる。

清沢のこの節での最後の言及は「物」ではなく「物質」を指しているようなので、そのように意訳した。〕

2.2 現象

その実在が「存在している物」である。それは物と固有性〔「直接の実在は形式上限定されて存立する。

したがって実在は内容を外的に限定する。」eⅠ§134〕となっている。物質・形式がそこに伴われている。それが事物である。

通常の世間の思想では何でも物と言ってしまうが、やはりそこに固有性という考えがあって、物が即ち固有性である、

とは言わない。事物が認められるのは固有性による。したがって事物とは物と固有性という範疇に住する。

そのとき事物には固有性が付属している、という。

つまり、事物の物たるところは不変で、固有性の働きが色々と変わる、ととらえる。事物を研究する場合、

その性質すなわち固有性を研究すれば、事は分るという考えになる。〔eⅠ§130〕

その研究を進めていくと、先ず微分子説に行き着く。微分子説では色々な固有性の働きは、

微分子というものの集合離散によって生じるとする。微分子そのものは不生不滅で分割できないものとする。

物理学には往々にしてこの説がある。

ここから進んで、本体・現象という考えになる。これは存在、事物、固有性の考えから移ってきている。集合離散によって、

その顕れ方が違うという考えになり、そこから可知・不可知、本体・現象という考え方が出てくる。

しかし、単なる本体・現象という考えに安住はできない。そこで、どうするかというと力(勢力)と発現(顕現)

〔e1§136〕という言い方になる。本体ではなく力(勢力)であるという。

物理学でも力(勢力)の説が盛んである。しかし、微分子説は消滅したのではなく存続している。その傍らで本体・現象、

力(勢力)・発現(顕現)といったことが言われるようになった。

スペンサー等は遂に力(勢力)を立てるようになった。力によって説明しようとすれば、

微分子説と並び立つことはできないはずである。微分子説を認めたままとすれば、力は微分子に付属する、といったものとなり、

その程度なら固有性と変わらない。〔「現象を力で説明することは内容空虚な同語反復である」eⅠ§136〕

今日の哲学、物理学では、力を本体として、微分子は発現(顕現)である、としてしまった。「物と固有性」と「力(勢力)

と発現(顕現)」との間の著しい違いは、主客の転倒である。

前者では力は固有性で、それは物の付属物であった。後者では力が主で微分子・事物は発現として力の付属物となってしまう。

この力の考え方は単純ではない。はじめは別々の独立した力である、と思っている。

〔「力にはさまざまな力があって、それらはただ並べて見ていると偶然なものに見える。だから経験的な物理学では、

重力、磁力、電力などが問題となるし、経験的な心理学では記憶力、想像力、その他ありとあらゆる魂の力が問題となります。」

eⅠ§136口頭説明2〕しかし、彼此別々の力で独立して働くというわけにはいかなくなる。

常に他の力の働きによって自の力の働きが生じる。

物理の原則も静止しているものは、他の働きがなければ運動を始めず、既に運動しているものも、他の働きがなければ、

その運動方向を変えることはない、という。よって新しい運動には他の働きを要する。

この考えを徹底していくと、AはBを待つ、BはCを待って働くというように、遡及することになり、はじめが得られず、

無限に進む。こうなると一段深い思想に依って、これらを統合しなければならなくなる。

それはどのようなものかというと、力は相関のものであるという。彼が此に働き、此が彼に働く。互いに働き合っている。

よってどのような力でも独立のものはない。宇宙間で総ての力は相互に関係して、一つの体系を成している。

その体系の全体は不変不動である。ここにおいて、勢力保存という考えが成り立つ。

前の微分子説のときは物質不滅、今の勢力説では勢力保存である。しかし、

ややもするとこの二つが並存しているようにも考えがちであるが、そうはいかない、とヘーゲルは言う。

物質不滅の思想と勢力保存の思想とは隔たりがある。

ここまでくると、前から言っている自己活動(自己への立ちかえり、他への反省)ということを考えなければならなくなる。

自己活動とは力が自分で自分に働く。能所共に自分である。この能動・所動を内的なもの(内)・外的なもの(外)という。

(内性・外相) 能動が内、所動が外である。

ここで現象の範疇は自滅するに至る。外相が〔本体から生じた〕現象と言うことはできなくなった。

力の全体は内性・外相のほかには無い。よって能動・所動ともに力ということになる。

〔原文では、ここで「外相」と言っている言葉が、次の節の冒頭では、「外性」となっている。おそらく「外性」が誤りである。〕

2.3 現実

さて、内外と言っても、その内なるものは外なるものと変りはない。したがって内・外と言ってしまっては別々のものに見えてしまい、

外なるものが内なるものより顕れたということ、あるいは外なるものが内なるものそのものである、ということが分らない。

しかし、それを絶対の形式(絶対模様)と言えば分る。〔「直接的なものを克服して媒介的なものに、そして、

媒介的なものを克服して直接的なものにする活動、という絶対の形式」eⅠ§149。次の文を考慮すると形式と言うより

「見え方」といった方が良いように思うが、そうすると現象に戻ることにもなりうるので、ここは形式とする。〕

形式は変現出没にして、あるいは幻の如く、虚仮のようなもので、実体・実性といえるものはない。また絶対こそ真の自主、

独立、完全円満のものということができる。

したがって絶対の形式という考え方〔完全円満かつ虚仮幻の如し〕になって、前節の考え方よりも完全である。

このように考えれば、この形式については、有名無実にして、少しも体性が無い、と見ると幻のもの、虚妄のものであり、

実にあるものではない。〔つまり変化の有様である。〕

「真にあるもの」と言ったとすれば、そこにはっきりと本性と呼べるものを具えている現実でなければならない。

これはもっとはっきり言うと「必然的現実」である。

つまり、絶対とはデカルトの必然的存在である。デカルトはこれを神とも言った。

カントの神の存在証明はこの考え方で成立する。これは神の存在証明というものの中では最も正確なものである。

この必然的存在が絶対である。絶対と必然的現実の総合が実体(本体)である。ヘーゲル流に言えば実体(本体)

の考えは次のように構成される。

デカルトにはこの三つの区別はない。ヘーゲルにおいては力(勢力)から絶対まで論法通りに思想が顕れてきたため、

この三つが区別されている。この段階で必然が顕れる。他のところで必然が顕れるとすれば、ここでの絶対は無い。

〔力において能・所の自己同一が明らかになり、その自己同一において、能所として相対であったものが、絶対となる。

その絶対となるということは、相対のところでは偶然性であったものが、

絶対のところでは必然性としてとらえられるということである。eⅠ§150,151〕

したがってこの絶対、必然の総合が実体である。

さて歴史家の表で内なるもの、外なるものから直ちに実体に移っている書き方はデカルト流でここでの区別を考えに入れていない。

(属性は偶有性と同じ。)よって実体は必然にして絶対も必然である。

〔この歴史家の表とは別に用意された参考文献でも指すのだろうか。〕

それはとりあえず分ったが、必然について色々考えられる。

通常の意味での必然とは因果の必然である。すなわち因があれば果がある、というのが必然である。

したがって因果という範疇がすぐ次に出てくる。

しかし、因と果を別々のもののように考えるのは極めて拙劣であり、ここでの実体・必然ということを充分に明らかに

するものとはいえない。したがって因果という思想も充分のものではない。

どうしてかというと、因と果を別々と考えるならば、先の力(勢力)とほとんど同じ考えになってしまう。

力があるものに働くためには、他のものが刺激しなければならない。それには又、他の刺激がいる。果があれば因、

そのまた前の因という考えと同じである。これは拙劣な考えである。ここでとらえようとしている因果のレベルにはなっていない。

自己活動ということを少しも表していないからである。

それを明らかにするには、実体の考えを明らかにすれば分る。実体については、スピノザが自己原因と言った。

これが正しい原因の考え方である。

なぜかというと、原因と言われるものならば、自己より活動を起さざるをえない。換言すれば、自分より、力を他に加える。

原因は自分の力を分割して、それを結果に及ぼさなければならない。自ら分割するということは、他の助けに依らないで、

自分でそれを行うというのが原因の真の考えである。もし、この自己を分割するということが、何段階にわたって他の原因からする、

と言うなら、その太初、すなわち第一原因について考えると、それは絶対のものとなり、それより遡って原因があるはずはない。

しかも、それは他のものの原因となる。この考えが無ければ、因果というものを論理的には考えられない。

この展開はへーゲルの独特なところで、重要である。〔絶対と必然がほぼ対になって出る。かつそれが自己に還帰する。〕

カントは原因の連続を述べて、その最初の原因を不可知的なものとしてしまった。もし、これが真実だとすれば、

原因・結果ということは、まともに考察できるものではなくなってしまう。それで良いわけがない。

連続の原因と言ったとしても、ある一つの因果を問題とするとき、その上の因、さらにその上と遡ることは、

最初の因と果が連続するということであり、第一原因のみが因で、その他はすべて果であって、

一組の因果が連続していると言われたものは、すべて果である。

その第一原因は自己活動から出た原因と言わなければならない。このように考えたとき、

初めて原因・結果という考えを確定しうるのである。結果というものを認めなければ、このような議論をする必要は無い。

しかし、ひとたび結果を認めた以上は、その原因は自己原因である、と言わなければならない。

以上は、古代から「必然の運命」と言ってきたことを解釈している。これらは、前に出た実体・必然の考えも含めて、

運命という考えに陥りがちである。スピノザの哲学もここに帰着する傾向がある(定道論に類似)。これは次のような考えである。

一個一個の事物はすべて宇宙万物の関係に依って既に必然的に生起されている。したがって一事・一物に至るまで、

独立的に働くものは一つも無い、という。

しかしである、もしこのように言うのであれば、その万物の全体というものが、自己的変化をするものである、

と言わなければならない。

なぜなら、ここにaというものがあるとする。そのときaには万物全体が関係してあるのだから、その全体をAとする。

このaがbになる。bに関係する万物全体をBとする。

すなわち、aというものがbというものに変化したとき、万物全体はAからBに変化したのである。

このようなAからBへの変化は他のものによって変化させられたとは言えない。〔なぜなら、他のものに変化させられたとすれば、

万物とは言えなくなるから。〕万物が、自己的にAからBへ変化したのである。

そうすると、運命ということを言う場合にもその根本には自己活動を認めざるをえない。

〔運命には「自分の」力は及ばないという考えも、万物一体による変化を認めざるをえなくなると「自分」

というものが「私個人」であり、かつ万物である、ということを認めなければならなくなる。すなわち、

自己が個たる私と全体たる万物とに一致する。〕

すなわち、必然ということ〔なるべくしてなる変化、親鸞の言葉で言えば「おのづからしからしむ」〕は、自己の内部にある。

すなわち、自己は必然を包括しているものである。そして、必然を離れた自己というものはありえない。

相互作用(互対)とは、この原因・結果が、ただ一方向に限ったことではないことを示す。よく考えてみると、

原因が結果に働くということは、同時に結果が原因に働くということである。

これを別の面から言えば、一つの働きを正とすれば、必ずそれに対して反の働きがある。Aが原因でBが結果であるという見方は、

他面、Bが原因でAが結果である、とも言える。天地・万物はすべてが、この相互作用の働きである。相互作用として見るとき、

自己活動ということが、いよいよ良く解る。A、Bの関係で言えば、AがBに働くとき、BがAに働いている。とすれば、

Aが〔Bに働くときBを経て〕Aに働き、Bが〔Aに働くときAを経て〕Bに、つまり自が自に働いている。

このように自己活動の考えが明らかになれば〔A、Bという自己の変化を伴う〕実体の範疇を脱却して、概念の範疇へと移る。

3 概念(総念(理想))

概念(総念)の範疇は自己活動の真相を顕す思想である。これは前の存在と本質の二つの総合になる。

存在の範疇では、ものごとを解明しようとするその仕方が未だ別々である。

本質の範疇では、その別々の仕方が相互に関係してくる。

そして、ここで概念の範疇に来て、別々のものごとが相互に関係しているということが、はっきりしてくる。相互に関係している、

という前提の上に別々のものごとを明らかにする考え方である。

もちろん、前の存在と本質の範疇にこの考え方が含まれていなかったわけではない。裏面に含んでいたのではあるが、

明瞭に顕れてはいなかった。それが、ここに来てはっきりしてきたのである。

すなわち、本質の範疇の最後に来て、相互作用の範疇で、それがはっきりと顕れるようになった。その顕れ方は、主観、客観、

理念(理想)と分類される。

〔これらを問題とする立場を検討しておくと〕

ヘーゲルでは自己活動の原理、ということが要点である。相互作用というのは、二つのものが別々に働くということではなく、

一つのものが働くことである。

スピノザの実体は自己原因であった。

ライプニッツは単子(単体原子)という考えで、神の予定調和を説明した。

〔同じことを〕ヘーゲルは考え方の順序ということでとらえた。

〔スピノザの自己原因は「私」との関係に未だ距離がある。ライプニッツの単子は予定調和が目立ち、必然性だけが強調される。

ヘーゲルはそれらが考え方の順序であるということで、すべて自己に還帰するものであることを明らかにした。

それは弁証法(三段法)が自己に属するものであるということを示したものでもある。〕

これを宗教の立場から見ると、有限・無限の関係ということで考えなければならない。真如万法の考えも、

ここでの立場からすれば自己原因でなければならない。同時同体の上に真如万法である〔例えば「十方衆生の往生の成就せしとき、

仏も正覚をなるゆえに、仏の正覚なりしと、われらが往生の成就せしとは、同時なり。」(安心決定抄)〕と言っても、

それは論理的に言うと、自己原因でなければならない。

〔自から〕他の結果を生ずる、と言っても自から出たものは他にはならない。これまで言及してきたことは、

すべてこの意味を指すものであったが、ここで、そのことが明瞭になってきたのである。

〔つまり、そもそものはじめの「存在」の探究を開始したところから、既にこの概念の活動だったことが

明らかになってきているのである。〕

3.1 主観

自己的活動には、主観と客観に分れている相がある。理念(理想)はそれらが一致して関係するところである。

主観とは能縁を指す。客観は所縁である。つまり主観は心で客観は万境〔 一切万物 〕である。

┌主観─心─能縁─内界┐

└客観─境─所縁─外界┘

主観のところに概念という働きがある。これが心の働きのそもそもの根本である。心の働きで概念的でないものはない。

概念的とは、沢山のものに通じている点と、また同時にその沢山のものの異なる点とを知って、

通じる点と異なる点とが一つの個体の上にあることを認めることを言う。

〔個体には〕他との一致、差別、関係の三つの事柄が顕れている。個体に対する考え方は、この顕れ方の程度の差はあるが、

三つの事柄の規則に随う。概念は、先ずは一致の点を見出すことを働きとしている。

概念は、例えば馬というものでくくられる多数の個体に通じる点を抽出する。ここで、その働き方を注意すると、

一個一個のものに普く通じているということが、明瞭にならなければならない。そこには通じている、という判断がある。

そうすると、判断というものを経なければ概念の働きは無い、ということである。彼は牛である、此は馬である、

と各々の個体を認めるとき、馬である、牛である、という決定を適用する、という操作を経て概念の働きとなる。

すなわち判断〔分別を適用する操作〕が発生するとき、同時に概念の働きが起る。

通常の心理学でも、知覚のところに既に判断を認める。これは非常に大雑把な判断で、知覚を引き継いだものではあるが。

概念とは判断と言える。判断が発生しなければ、概念とは言えない。

〔以下、分りやすくするために原文では「某氏」となっているものを「田中さん」に変えている。〕

「田中さんは人である」と言うとき、田中さんは一個人で、人は個人の集合に共通する点である。既にここに判断が発生している。

共通の点を一個人に適用している。判断とは一個と共通との結合である。

さて、「田中さんは人である」という判断には、共通の中に一個がある。人の中に田中さんがあり、田中さんの中に人がある。

つまり一個と共通とが不可分であることが分る。(通常の論理学では、このようには言わないことがある。)

ところで、この一個と共通の結合は、その根拠が明らかでない。単に一個と共通とが結合する、というのであれば、

「田中さんは牛である」と言うことも可能なはずなのに、そうならないのはどうしてだろうか。

この理由を明らかにするのが、特殊という根拠である。すなわち、特殊という根拠の媒介によって、

初めて一個と共通の現実の関係が明らかになる。

その〔根拠の〕表示をするものが推論式である。

例えば、「智力あるものは人である。田中さんは智力がある。よって田中さんは人である。」という推論では、

「智力あるもの」が特殊に当る。この特殊の媒介を用いるのが推論で、形式上はこの例のようになる。この例で、

人は共通のものであり、絶対のものである。つまり、一物として漏らさないものが共通である。すなわち、

〔人という〕一切を作り出す働きが共通である。しかし、一切を作り出すという以上は、その一切に含まれる彼と此を区別する、

ということがなければならない。区別が無ければ一切は無い。区別あるものをひとまとめにして、一切という。

彼と此とは異なる。A、B、C、Dと言うところが特殊〔区別〕である。よって共通は特殊から顕れる。その特殊が顕れたとき、

特殊があって共通がある、共通があって特殊がある、二者は相依ってある、ということが分る。

〔この特殊、共通の働くところは心であるが、その心を〕絶対の心と言ってしまっては何も出て来ない。しかし、能縁の心、

所縁の境というとき、能所相依って在る〔特殊と共通も出てくる〕ということが顕れる。

しかしまた、特殊と共通とがそのままで同じということはできない。特殊が即ち共通、共通が即ち特殊とは言えない。

しかし、一個というところで、この二つが総合される。つまり、一個には共通と特殊が含まれている。能縁・所縁の働くところには、

心と境がある、ということと同じである。

共通 ─ 特殊 ─ 一個 の考えとはこのようなものである。ヘーゲルは、通常、

アリストテレスの論理学と言われるものをここで説明している。

3.2 客観

論式の中には色々ある。その中で完全なものは分意論式である。〔「カント」意訳参照。〕

大前提のところに、また賓辞(注1)のところに、ありとあらゆるものを列挙する。そうすると、

その主語に属するものを余すところなく表わす。そして、その〔列挙された〕賓辞の属性が各々互いに依立していることを顕す。

〔注1は原文では「賓属」と言っている。これは「賓辞(述語)の属性」と解すべきであろう。そうすると、

「Aはaである。かつAはbである。かつAはcである。」という命題(今は賓辞の列挙を例にしている。)が成り立つとき、

a、b、cという属性はAにおいて相互に関係していることを表わす。〕したがって、この論式の他に必要なものはない。

このように、統一体(一主体)にその属性(賓性)を具備しているものを、客観的実在という。

〔ここで、原文の「一主体」の解釈が問題になる。この言葉はいきなり、この節にだけ出ている。これを常識的に個物と考えても、

意味が通らないことは無いが、そうすると、客観全体に言及している前後の文の意を受けきれない。そこで、

ここでは主観に対する客観全体という意味で「統一体」というヘーゲルの語を当てている。ヘーゲルの文意も同様である。

──「普遍が自分へともどってきて、一つの全体をなし、そこにある区別もその全体へと組み込まれ、

媒介の克服を通じて全体が目に見える統一体として規定される、といった形で、概念が物として実現されたもの、

それが客観である。」eⅠ§193〕

すなわち、主観から転じて客観の概念に移るという順序となる。我々の概念上で、客観的実体がある、というとき、

それは統一体に属性を具えたものである。(これはカントの論法では、理性の観念、正説論式の根底のところから探究して、

唯一絶対の無事情に至る、また、文意論式の極限は神であると結論する部分を指している。)

文意論式は例えば、AはBあるいはCあるいはD・・・というものである。

客観的範疇の最初は、個々別々の独立の事物とか、個物という観念である。これらは沢山あって相並んで存在する。

眼を開ければ森羅万象ということはその具体例である。そして、それらの個物は一見、無関係の様相である。

これを機械的関係(器械的)と名付ける。

通常の物理上の概念はこの機械的関係の中に含まれている。

ところが事物というものは、独立・無関係のものではない。段々と探究していくと、互いに引き合い、また反発し合い、

色々に働き合っている。すなわち宇宙間のものは、相互に連絡して一体を成している。これを化学的関係(化成的)という。

通常の化学の概念はこの化学的関係の中に含まれる。

ところで、この相互に関係を成しているものは、その関係の範囲内で一体を成す。すなわち、

そこに統一ということがなければならない。そうすると〔統一のための〕色々の働きがあることになる。

その働きには中心があって、その中心に関わる他のものは手段となる。手段に対する中心は目的あるいは意匠となる。そこで、

第三の関係として、目的の関係(結局的)という考えに至る。

目的の関係となると、何か一つの中心の観念があって、それに依ってその他の色々の働きができている、ということになる。

3.3 理念(理想)

例えば人間が色々な家や道具などを作るとき、それは意匠や目的を具えている。その意匠や目的に応じて方法(手段)

を編み出している。

さて、目的の関係(結局的)という考えになると、事物の内部では主客の両面ができる。この場合、

事物の目的は主で方法(手段)は客である。そうすると、客観面に顕れている方法というものは、

主観面での原理を根本としている。

しかし、このとき、主客は密接に関係していて、客があってこそ主が顕れ、また、主があってこそ客が顕れるという関係である。

この客というものは、別にあるものではなく主自ら働きである、あるいは主自らの顕現である、という観念に到達する。

それが理念(理想)である。これは自己活動を顕している概念(総念)である。

自己活動〔理念〕の第一の表現は生命(あるいは生活)である。動植物などの生命あるものは自己活動である。よって、

その生命あるものには、中心点、すなわち魂がある。〔「魂としての概念が肉体のうちに体現されたものが生命である。」eⅠ§216〕

「樹の魂」などという言い方で〔その自己活動の〕働きを作なしているという考えをそこに含んでいる。

しかし、ただ生命というレベルでは、そこに主客が具わっていながら主客を覚知していない。主客を覚知するのは、

一段階進んだところで、そのレベルを認識(知識)と言う。

認識になると、自らを主とし、それに対する他を客とする。通常、植物などは生命はあるが認識は無い。

〔現代において明らかになった植物の振舞いを見ると、認識があると言えるだろうが、

清沢の時代はそこまで明らかでは無かったのだろう。〕

動物は生命があって認識があり、主客を覚知する。

この主客は実は一体のものの両面である。そして、生命と認識の一致というところに至って、絶対理念(絶対の理想)

と言うべきものとなる。

生命─無覚知─客観┐

├──総合一致──絶対理念

認識─覚知──主観┘

この絶対理念に至って〔我々の考察の始まりであった〕存在(純有)の理念が顕れるのである。

〔「わたしたちはいまや、出発点たる理念の概念に還ってきています。このはじまりへの帰還は、同時に、前進でもある。

出発点にあったのは存在──抽象的な存在──だが、いま手にしているのは「存在」としての「理念」です。

この存在する理念が「自然」なのです。」eⅠ§244〕

以上で、第一部論理学を終る。