ホーム > 雑文・文献・資料 > 清沢満之 > 『ヘーゲル』意訳

『ヘーゲル』意訳

緒論

ヘーゲルは大変な思想家で、二、三十人分の仕事を一人で為したと言える程である。もっとも、

それらの業績の細部については、誤りが無いとは言えない。しかし、全体的な思想は実に驚くべき内容である。

ヘーゲルについて、先ずは伝記を述べることからはじめよう。

1 伝記

ヘーゲルは1770年に生れ、1831年11月14日に没した。18歳で大学入学し、神学を修めようとした。

〔1788〜1793 チュービンゲン神学校〕学生の間は特に目立ったところも無く、かえってヘーゲルより若い〔五歳年下〕

シェリングが優秀で目立っていた。

大学卒業後、家庭教師〔1793〜1800〕となっていたが、1801年にイェーナにやってきた。そこで、

はじめの間はシェリングの哲学の信奉者、弁護者とみなされ、そのような内容の著述も行った。その後、シェリングと共同して、

哲学の批評雑誌を発行した。発行期間は約二年であった。

1805年にイェーナ大学の教授となったが、折悪しく政治上の災難〔ナポレオン軍の侵攻〕が起こり、その地位を保ち難くなった。

そのイェーナの砲声の間に、ヘーゲルは『精神の現象論(精神現象学)』という、最初の独立した大著を書き終えた。

これは1807年に発行された。ヘーゲルは後にこの書を「発見の航海」と名付けた。

その後、二年間は為す事が無かったため、政治雑誌の発行者〔バンベルク新聞編集者〕となった。

1808年の秋に、ある中学校〔ニュルンベルクに新設されたプロテスタント系ギムナジウム〕の長となり、

そこで有名な『論法篇(大論理学)』を書いた。これは1812年から1816年までかかった。

そして1816年、ハイデルベルク大学の哲学教授に招聘された。そして、その翌年には

『哲学的諸学全書(エンチクロペディー、哲学の集大成・要綱)』を出版した。

この書でヘーゲルは自身の哲学の全体系を初めて公開した。

しかし、ヘーゲルの名声が高まり、広範囲の活動を行うようになったのは、ベルリン大学の教授になってからのことである。

そこでは、ヘーゲルの下に多くの学生が集まり、またプロイセン政府の擁護もあって、大きな勢力となった。この時、

ヘーゲルの哲学は国家〔主義〕哲学とまで評判されるものとなった。しかしヘーゲルは、

決して卑屈に政府の方針に従って説を成したものではない。

1821年に発行した『権利哲学(法の哲学)』では、近世の政治上の原理を弁護した。例えば、代議員制、出版の自由、

裁判の公開等を正しいことと認めている。

ベルリン時代に、ヘーゲルは哲学のほとんどすべての分野に渉って講義を行った。その内容はヘーゲル死後、

友人・弟子等が協力して出版した。

ヘーゲルの講義の仕方は、躊躇し、不作法な、飾らない喋り方で、しかし、極めて深い思想の発露になっている、

と聴講者を大いに娯しませた。社交上は、学者よりもむしろ無学者と好んで付き合った。

上流階級と交わり大学者と呼ばれることを嫌った。

死の原因はコレラと言われている。〔講談社選書メチエ『ヘーゲル』pp.40に毒殺を疑わせる記述がある。〕

ライプニッツの年回の年〔?〕であった。著書や講義録は十八巻に上る。

哲学的には、ドイツにおいては段々と進展してきたわけだが、ヘーゲルに至って充全なものとなった。

ヘーゲル学派は一時は大変な勢力となり、ドイツの哲学上の君主とも言われた。しかし、

これは実に危険な位置に立ってしまったと言えるのである。そして弟子達にとっては一層危険なことであった。

何故なら勢力の頂点にあるということは、次にはそこから転がり落ちることしか起きないからである。そしてやはり、

ヘーゲルの死後、その哲学は一時の流行物でもあったかのように忘れられ、弟子達は散ってしまった。このようなことは、

大賢者、大智者においては必ず起きることであった。ソクラテス、キリスト、仏陀、皆同様であった。

ヘーゲルの死から二,三十年の後には、その権勢はどこへやら没してしまった。しかし、ドイツでは消えたが、イギリス、

アメリカにその哲学が伝わり、大いにもてはやされた。それから今日まで、ヘーゲル哲学は大いに崇敬され、ドイツでも復活し、

尊ばれている。

しかも今日のヘーゲル学者は、昔日のヘーゲルの学説をそのまま唱えているのではない。元々のヘーゲルの説を拡張し展開している。

そしてこれがヘーゲルの尊ぶべきところである。

すなわち、もともと拡張・展開できるように説いている。真の智者の説とはすべてそうである。アリストテレス、孔子、釈迦、

これらの人々の説は皆どこまでも展開する事ができる。それが、根本に説いた人の偉いところである。

そういう見方からすれば、ヘーゲル哲学を全て展開するには、今後一千年くらいかかるのではないか、

それくらい時間を掛けなければ真にその全容を知るには至らないと思う。東京大学でフェノロサはヘーゲルを大変褒めて、

哲学は今後、ヘーゲルの説を展開する事に止まると言った。

2 学説要旨

2.1 ヘーゲルのシェリング評

ヘーゲルの説の解説を始めるに当り、先ずヘーゲルがシェリングを批評する内容を見てみよう。

これをごく手短かにまとめれば次のようになる。

(1)シェリングの言う絶対はピストルから打ち出した弾の様である、と智力的直覚(知的直観)を批評している。

藪から棒に突然持ち出されて訳が分らない、という意味である。

(2)シェリングの絶対は闇夜の様である。闇夜ではどんな牛〔相対〕であろうと真っ黒で区別が付かない。

様々に違っているもの〔相対〕でも、絶対のところに行けば区別できなくなってしまう。

牛だろうが何だろうが暗闇の中へ放り込んでしまえば、区別できないという点で平等ではあるが、それでは話にならない、

ということを指している。〔これと、浄土経典での、絶対を光で表わし、

そこでの相対の平等を言う表現との比較を試みるのも一興かもしれない。〕

※(1)(2)の批評で、本体〔絶対〕と現象〔相対〕との間で移りゆきが出来ないということを現わしている。

智力的直覚〔知的直観〕は現象界から本体界へ突入する路であるべきなのに、その路が作られていないということを、

ここで表わしている。

また(2)は平等は平等であるが、そこに色々の区別が現れてくるべき根拠が明らかでない。

つまり本体から現象が顕れてくることができない、というところを指摘している。

(3)シェリングの哲学は、二つの色を使い分けている絵描きの様である。人物には赤を用い、背景には緑を用いている。

この喩えは、すべての現象を我、非我の二範疇に収めたことを批判したものである。

全ての現象をいきなりこの二範疇に収めてしまうということは乱暴である。範疇が出てくるということは、一より二、

二より三と段々に現れてくる、その次第を明らかにして説明しなければならない、ということを指摘している。

2.2 ヘーゲル哲学の予想条件

以上の様にシェリング哲学を批評していることにより、ヘーゲルの説がどのようなものかを、予め想定することができる。

それを試みるのも面白いことであろう。ヘーゲル説には次のような条件が具わっている。

(1)現象は論法に従って、範疇によって構成されなければならない。

この条件はカント以来のものである。カントは現象界を構成するのに、範疇に依った。

(2)その範疇は論法的(Dialectic)に開発されなけばならない。

これはカントは知らなかったことで、フィヒテが初めて認めた条件である。範疇は一番目、二番目、三番目、

四番目と必然に論理的に開発していかなければならない。そうでなければ、範疇と範疇の間が明らかにならない。

明らかにならない範疇だとしたら、何も組み上がることはできない。よって、複数の範疇は必ず、

論理的関係において顕れなければならない。

(3)論理的法則は三段法〔弁証法〕でなければならない。

これはフィヒテの時に知られるようになり、ヘーゲルに至って初めてその作用が精密に明らかになった。

ものごとを分類する方法で正しいものは、二分法〔要現代表現〕と三段法〔弁証法〕である。しかし二分法は、

あるものごとを同と異に分けるとき、異については、その中に更に同は認めないため、同と異は無関係に並ぶというありさまとなる。

これでは、一つのものごとを作り上げている同と異の関係がほんとうには分らない。

この関係は三段法によって初めて明らかになることを得る。

分類法とか分割法とかいうものは、だいたい、三に分けるとか五に分けるとか言われるが

〔これがどのような方法を指しているかは不明。清沢の時代にある種の標準として流布した方法を指すのか?〕これらは、学問上は、

そのようにする理由がなければならないはずである。

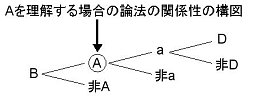

あるものごとを、A、非Aの二つに分ける。そのAはさらにa、非aに分けられる。というように、

正反正反となっていかなければならない。そうでなければ哲学上の分解とはならない。

そしてここで用いられた方法が均同法〔同一律〕と背反法〔矛盾律〕である。この分割法はアリストテレス流である。

ところが、この方法では、ほんとうの関係が明らかにならないのである。aと非aが異なったものであることは間違いない。

そしてaと非aが異なるということは全く共通点の無い背反である。

しかし、aと非aはAという基本概念から出たものであるのだから、そこからすると共通点があるに違いない。しかし、

ここでは共通点の無い背反しか見えておらず、これでは充分でない。

そしてaもまた基本概念となってD、非Dが起る。

またAを論ずる場合、そこに既に非Aを認めていることになる。このAと非Aの同一を認めるためには、

その上位に統一するBというものを見なければならない。したがって、Aというものごとを真に理解するためには

〔原文の「純粋思想による」をこの意味に解釈した。〕Aの両側に〔分割と統一の〕関係を見なければならない。

この両極法〔原文ではこの語がいきなり出てくるが、ここでの方法を指すものと解する。〕はアリストテレス流だが、しかし、

かなり三段法〔弁証法〕に近づいている。支那の陰明法よりも三段法に近い。

(4)本体は主観・客観を超絶〔超越〕しなければならない。

これはシェリングで明らかになったことである。我・非我、主観・客観の範囲を超絶したところの均等をシェリングは説いた。

これは〔ヘーゲルの〕シェリング評を見れば分る。主観・客観は範疇の一つにすぎない。

(5)論法的法則は絶対の価値を持たなければならない。

論法は、誰かが恣意に作り出したものではない。どこまでも普遍に貫かなければならない。つまり普遍必然のものでなければならない。

このことは既にシェリングにおいて明らかになっていた。シェリングの説では論法が、

主観・客観、物心等の全てを一様に支配するということが明らかである。

これに対して、経験主義の学者は論法はただ精神の思考のみに関係し実物世界には無い、などと平気で言う程度である。

〔つまり論法は主観・客観のカテゴリの主観の中に閉じ込められているレベルである。〕

カントでも欠陥がある。原因・結果は思想の必然ではあるが、本体・実物の世界にはそのようなことは無いという。

〔つまり、原因・結果という論法と密接に関係するカテゴリを「本体と区別した思想」=主観、の中に閉じ込めている。〕

つまり範疇は〔本体と区別されるところの〕思想の必然とするのである。〔つまり範疇は相対のレベルに貶められている。〕

このこと一つだけでも、カントの哲学は破れたり、ということになる。シェリング、ヘーゲルがカントより

進んでいることはこれで分る。

では「何が論法を支配するのか」という問いにはどう答えるのか。これに答えようとすれば、

論法の上位に論法を支配する法を立てなければならなくなるが、そんなものは無いのである。つまり、論法は相対的にあるものではなく、

絶対のものである。その絶対の論法が全てを支配する。

(6)現象界の事物は進化的でなければならない。

これは(2)とは異なる。(2)は範疇について言ったものである。ここでは現象について言う。

これもまたシェリングの発見による。シェリングはこの進化開発ということが、現象界を貫かなければならないと証明した。

ただ事実に依って経験的に説いたのではない。その内容は次の通り。

万有〔現象界の事物〕が進化しなければならないというのは、万有を支配する原理が進化的であるからである。

この原理に依るものはすべて進化的ならざるをえない。それを指して自然淘汰とか、遺伝順応とか言ってみても、

それは一種の解釈にすぎない。

この原理が働いて進化していくところが、このような都合になっているということを説明するだけである。

すなわち進化の外形を言ったにすぎない。しかしまた、その外形があるのはどうしてかというと、

その根本の原理が進化的であることによる。よってダーウィン、スペンサー等の進化論は、ただ外形を証明しているだけである。

(7)本体は可知・可達的でなければならない。

これは、それまで無かった条項で、ヘーゲルに至って初めて成立した。この問題はデカルトの時分からあった。つまり、

如何にして我々の観念の中に天帝〔神〕を認め得るかという問題である。

これは大変な問題で、スペンサー等は不可知的なのだから、達し得ることはできない、とした。

シェリングは無理に知的直観を持ち出して、知れそうな期待を持たせた。

しかし、何も知り得ないものを根本に置いて、そこから〔現象世界を〕開発するということは言えないはずである。

そしてヘーゲルはそれを解決し、真の絶対哲学を立てた。

(8)現象は本体から活動的に生起されなければならない。

すなわち現象・本体の区別は解消されなければならない。これはヘーゲルがシェリングの哲学を批判したところから明らかになった。

ここまでの哲学用語として、本体・現象の言葉を使ったのはシェリングまでの哲学の伝統的用法に依ったからである。

ほんとうのところは、本体・現象という区別は無く、そのような区別は超越し、解消しなければならない。この区別がある限り、

本体から現象にどうして移るか、という難問を解決しなければならなくなる。しかし、これは到底解決できるものではない。

そして本体から現象に移ることができない場合、本体・現象というものを考えることはできない。すなわち、

本体を考えているかぎり、どこまで行っても本体で、現象に移ることができない。現象を考えているかぎり、

どこまで行っても現象で本体に移ることができない。しかし、事実はこのようなものではない。

本体を考えるとき、そこには既に現象を考えているということが成り立ち、現象を考えるとき、

既に本体を考えているということが成り立たなければならない。これは三段法〔弁証法〕で考える。

つまり本体・現象はものごとを考える場合の両端であると言っても良い。

(9)開発〔展開〕の段階は都度証明を必要とする。

これは、シェリングの哲学を批判して二色の画工のようだと言ったことに対応している。シェリングは物界、

心界を突然に証明無しで提出した。そのようなことを行ってはならず、一段一段が明瞭に証明されなければならない。

以上の九項目がヘーゲル哲学の要旨である。その他にもっと細かい要点もあるが、大きな項目としてはこの九つである。

もっともこれらは、ヘーゲルまでの哲学史を考えながら数えたものなので、九個に限るというものでもない。しかし、

これらは一段一段が順に必要となる項目である。

ヘーゲル哲学はこれら九項目が指摘する要件を満足したもので、それ以前の哲学より優れることは勿論である。

ここで九項目から推し進めて、ヘーゲル哲学の第一原理は何か、と問いを立てよう。

2.3 第一原理

カントの本体、フィヒテの我、シェリングの均等は失格である。これらは皆、一思想に過ぎない。

一思想を取って第一原理とすることが間違いなのではない。しかし、第一原理に立てたからには、

何故その思想を取ったかという説明がなければならない。そうでなければ筋が立たない。上記の各思想にはそれが無い。

第一原理というものは、極めて明らかなものでなければならない。デカルトが言ったように、明瞭ならざるべからざるものである。

また、フィヒテの言ったように、実・用でなければならない。つまり、一番初めは極めて明瞭で、

他のものを必要としないものでなければならない。

しかし、この要件を満たさずに〔カントは〕本体・現象という範疇を持ってくる。そこに何故それを取ったかという説明が無い。

まして本体・現象というものは範疇ではあるが、前出の九項目のうちの八番目である。順番から言ってもかなり後に出てくるもので、

第一原理とするには無理がある。

以上の吟味を経て、それでは第一原理に何を取ればよいのか、と考えると、何も取れない。

それならば、第一原理は無いのかというと、そうでもない。ここに到るまでに色々な我儘な二元的なもの

〔証明無しの独断で立てられた「思想」〕を捨てたので、そのような過程を経た「思想」が残っている。

この「思想」はすなわち範疇であり、一つの系統を成して有機的な組織を形作っている。とすれば、

この「思想」に絶対の価値がある。

この「思想」がひとりで働き、ひとりで開発する。このことは〔「思想」の担い手の本人にとっては〕

有無を言わさぬ明らかなことである。

そこで、この「思想」を第一原理として取って、その開発の法に従って解き放てば、そこに何もかも具わるということになる。

このあたりはデカルトに戻ったとも言える。

そして、二元論を取ってはならない、ということがヘーゲルにおいて初めて提出された要点である。

カントより始まって〔フィヒテ、シェリングと各々言葉は違うが〕本体・現象の二つを言ってきた。それを今なげうってしまうことは、

デカルトの「疑い尽したり」ということと似たところがある。

何も無いとなげうったところに思想がある。それが働いて範疇が系統を成している。

その思想はなげうったり除いたりできないものである。

さてこの哲学を何と名付けるか、というと、名付けることが難しい。

〔なげうつことの不可能な〕根本の思想は何と名付けても良いとも言える。勢力、本体、現象、我、どれも不適当ではない。

〔名付けようの無いものの名札にすぎないから。〕だからといって漫然とどれかに決めては不適当である。

〔その語が持っている二元論的錯誤に引き込まれかねないから。〕

したがって、ただ「思想」と言っておくより他にない。〔名付けようがないという点では「思想」という語は色が付いていないので〕

「思想」というのが一番〔錯誤に引き込まれる可能性が少ないため〕良い。思想の哲学と言うべきである。

この「思想」は絶対の思想で〔先に捨てたカントやフィヒテやシェリング等の〕どれかの思想というものではない。

本体とか現象とかいう思想ではない。すなわち、相依って系統を組立てている範疇の総体を名付けて「思想」と言う。

「心」と訳しても良いようにも見られるが、そうしてしまうと、心があってその作用としての思想、

という言葉の使い方に引きずられてしまう危険性がある。そういうものではない。また、物に対して心という意味での心でもない。

また「思想」は、ある特定の人間の思想という意味での思想ではない。範疇の命令を「思想」と言っているのである。

よって我々が、それぞれ「自分の思想」という場合の、思想ではない。そのような我々の思想は現象界の相対の思想である。

もちろんこれも思想ではあるが、思想をそれだけの意味に取ってしまうと、ここで挙げた「思想」が見えなくなってしまう。

ここまで長々と述べたことを一口で言えば

第一原理は思想である。

となる。主観・客観等は皆、この「思想」の範疇である。この「思想」はデカルト以来の思想で〔つまり清沢はデカルトがこの

「思想」に気づいていたと見ている。〕

この「思想」は、それ自体の実・用であり、かつその用くところでもある。すなわち実体である。よって、

仮にこの「思想」をなげうとうとしてみよう、しかし、それが既にこの「思想」なのである。なげうつことは決してできない。

この「思想」は我が思想、他の思想といった言い方で示されるものではない。自・他は既に「思想」中のものである。

「思想」そのものは自にも他にも属さない絶対のものである。

さて、この「思想」は先の予想九条件に合致するだろうか。

2.4 九条件と第一原理(=思想)の照合

(1)「現象は論法に従って、範疇によって構成されなければならない。」

この範疇が思想である。よって思想が働いて現象が組立てられる。

(2)「範疇は論法的(Dialectic)に開発されなけばならない。」

すなわちこれが思想の働きである。思想が段々働いていく、というところが範疇の開発である。これはつまり、

思想が一寸動く〔=働く=論法的に開発する〕とそれが範疇になる。有、無、実体、非体、

ここからそこまで(=原因・結果)等の範疇が出てくる。

思想は静止はしない。必ず働くものである。〔つまり、思想とは超越的に働くものであり、その働きによって範疇が現れ出される。

「論法的な開発」とはこの有無を言わさぬ展開の仕組を言う。思想の担い手である我々自身は、この思想の働きに気づいたとき、

そこの既に範疇が「与えられてある」ことを知る。〕

(3)「論理的法則は三段法〔弁証法〕でなければならない。」

これは後で詳しく明らかになる項目であり、最も重要なことである。

思想は三段法に働かなければならない。これは二分法やその他の方法の中に三段法も含まれて、それらの中から三段法を取っても良い、

という意味で三段法を取っているのではない。

〔思想は三段法で働かなければならず、かつ三段法でしか働かない、という「絶対」の三段法である。〕

(4)「本体は主観・客観を超絶〔超越〕しなければならない。」

〔先の第一原理の説明の通り、第一原理(思想)=本体とみなす。〕

思想が主観・客観を超越することは無論である。主観・客観を立てるのが思想である。すなわち、思想は主観・客観、

我・非我の区別を越えている。その他の区別も超越する。全ての区別は思想から出る。思想は全ての〔個別〕思想の根元である。

(5)「論法的法則は絶対の価値を持たなければならない。」

思想に価値が有るか無いか、と思うとき、その思いそのままがまた思想である。そして「思想はこれだけに限りあり」

と制限を付けようとしても、それがまた思想である。〔つまり思想自身が自分の限定作用を超越しており、絶えず超越していく。〕

よって、思想の価値は限りが付けられないものである。この点が最も重要な働きである。デカルトのように思想の外に、

広大なひろがりがあるあるいは事物がある、と思ったり、思想に限りがあると思うことは誤りである。広大なひろがり、

事物はすべて思想が生み出したものである。限り、区別、内外、これらはすべて思想の中にある。思想はそこに全てを含む。

よって思想は絶対無限無上の価値がある。

(「思想の内外」などと言うこと自体が〔無限に超越していく思想自身の働きに限定をかけることで〕自家撞着である。)

(6)「現象界の事物は進化的でなければならない。」

思想が万有〔現象界〕を支配している。あるいは思想から万有が顕れている。そして、この思想は進化開発的である。

〔何故なら(2)によって思想は必然に開発し働くものだから。そして範疇が生成され、さらにそこから具体的事物(万有)

が生成される。さらにその過程が一瞬たりとも止まらないから、この過程は進化的となる。〕よって、現象事物は全て進化開発である。

「万有が開発的なものであるから思想も開発的である。」という言い方は誤りである。

「思想が開発的なものであるから、万有現象は進化的である。」と言うべきである。

(経験を実験して、〔それを証拠として〕そこから帰納して、思想が開発的であるという結論を出すのは、

〔その論の展開の仕方が転倒しており、〕大きな誤りである。)

(7)「本体は可知・可達的でなければならない。」

本体は即ち思想なのだから、各自の思想で本体を知ることを得る。思想が思想を知る。絶対の思想を各自の思想で知るのである。

(8)「現象は本体から活動的に生起されなければならない。」

これは必ずそうなる。本体〔=思想〕と現象とは全く違うものではない。現象と本体との間に活きた関係がある。

絶対の本体である思想も、万差の現象である思想も、同じ思想である。その関係は命を共にしている。

本体を問題にしたとき、その中に既に現象が含まれている。この捉え方はカントの説の正反対になっている。

カントは本体と現象を隔離し、全く違ったものとした。ここではそれと異なり、本体・現象は同類・同じ働きである。

(9)「開発〔展開〕の段階は都度証明を必要とする。」

〔段階の最初である思想は、絶対明瞭な第一原理として既に置かれている。〕

〔思想から顕れる〕現象の段階が論理的に証明される、ということは無論である。証明されると言うまでもない。

既に現象は必然の関係を超えて開発されている。つまり思想の証明〔という絶対の関係〕によって開発されている、

と言うべきものである。

その関係を推し量っていくと、それぞれの段階が表れてくる。(通常の考え方では、段階があって、

各段階の関係を考えるというやり方になるが、ここではそうではない。)

以上のように考察を経てみると、この「思想」というものは、実に九項目全ての条件を満足する原理であることが明らかになった。

しかし、この原理を解き放つところのヘーゲル哲学は完全無欠かというと、それは保証はできない。しかし、

とにかくヘーゲルの哲学は実に正しい方法に従っているということには、異論の余地が無い。そして、第一原理については、

間違い無いものということが確定した。

このヘーゲル哲学に入る道はミルの哲学からもありうる。ミルの哲学においては、

時間という範疇を思想の外に置いたために自家撞着に陥った。その矛盾を取り払えばヘーゲル哲学になる。

またカントの哲学からも直ちにここに至ることが可能である。

カントは悟性と理性の働きを区別して

悟性は一歩一歩推し進んで段々に解明していく作用、

理性は全体の連鎖を一挙に考える作用

とした。そして現にこの区別はある。しかし、この二つの働きを全く別物にしていたために、矛盾が起きた。しかし、

この二つが一つのものであるということに考えが至れば、完全な思想の系統に達する。悟性が無限に働くところで、

理性の働きになる。よって一つのものと考えることができる。したがって一物一物の現象を考えることが、

本体・現象を考えることと同じである。

必然の関係を無理に切って考えることが現象であるが、必然の関係故に切って考えることができないとするとき、

現象即ち本体ということになる。

悟性即ち理性である。悟性は現象的考えである。理性は本体的考えである。よってカントの理性・悟性同一と考えると

ヘーゲル哲学になる。

以上で第一原理の説明を終る。次に開発について述べる。

2.5 原理開発の法規(三段法)〔弁証法〕

〔原文では「三段論法」となっているが、形式論理の三段論法と混同しかねないので、「三段法」で統一する。〕

ある物を考える、認める、というときは、その他のものと区別する。

「これは鳥である」と言えば「花ではない」ものであり、「これは正である」と言えば「不正ではない」ものとして区別される。

よって思想は否定による。

三段法とはフィヒテにはじまって進展してきたものである。この論法の価値を知るには、先ず通常の論法で批評してみるとよい。

通常の論法は、物が正反二つに分れて、その間には髪の毛一本も入ることを許さない。この論法ではAと非Aと言えば、

それで一切のものを包含する。そしてAと非Aは全く反対のものとみなす。しかし、それで充分とはいえない。例えば、

馬と馬に非らざるものに分けた場合、馬に非らざるものには砂でも石でも火でも水でも入ってしまうことになって、

馬に非らざるものとは非常に漠としたものとなり、捉えがたい。

この論法を推し進めてその不都合を示したものが、カントの反律〔アンチノミー〕である。

その一つに世界は有限か無限かという問題がある。そしてこの答えとしては、どちらかが真でなければならない。しかし、

どちらにしても充分考える事ができないという難点が出てくる。そして、このようなことについて解釈ができない、

ということになると哲学は成り立たなくなってしまう。

しかし、今、思想を第一原理とするからには、哲学が成り立たなければならない。

〔何故なら、思想という絶対完全のものを出発点として認めたのだから。〕

この立場からすると、不容間位の原則〔排中律〕は、一応は原理と言われてきたが、未だ完全なものではないことが、分ってくる。

そして、よく考えてみれば、馬・非馬、あるいは有限・無限といった区別を立てるとき、その一組が正・反全く反対ものであるならば、

そもそもその一組が起り生じることがない。それは何故か?

例えば、馬と非馬が完全に反対のものならば、その二つは全く関係のないものと言わなければならない。そうだとすると、

馬から非馬に考えが移れないはずである。有限・無限もまた同様である。

その他、どのような正・反の組でもそれぞれが全く関係が無いとすれば、一方から反対へ移り様がない。そうしてみると、

正から反へ移り得る組があるとすれば、その正反の根底には相一致するところがなければならない。

さらに言えばどんなものでも正反の根底には相一致するところがある。

馬・非馬を例とすれば、動物の中のものとして分ける、物の中のものとして分ける、思想の中のものとして分ける、等、

相一致するものの種類は色々あるが、それが正反の間の橋となって、その橋を通って反対側に移るということが可能となる。

そうでなければ、考えの移り行きができない。

そうだとすると、正・反の組があるとき、その間には橋が必ずあって、それが両方に通じていると言える。

反対というところと共通というところの両方がなければ、思想は成り立たない。また事物の変化も起こり得ない。

そして、思想の開発、事物の変化が〔現に起っており〕大切なことなのだから、

正・反の間に立つ共通の元素が最も大切なものということになる。

正〔テーゼ〕・反〔アンチテーゼ〕の差別があれば、そこにはまた平等という点がなければならない。

その平等の点が正・反両方に通じて、両方を総合〔ジンテーゼ〕するものである。この総合が大切である。

これは、ただ数理的に両方を加えるという意味ではない。また、両方相違する点を取り去って同じ点を抽象したということでもない。

また相反している点を調和させたものでもない。

またシェリングの言うように両極の均等なるものでもない。

つまり、正・反の二つはそのままにして、しかもその間に総合的働きを為すものである。

このことは〔ヘーゲル以前から経験的に〕色々顕れていた。しかし、通常の論法では正・反でしか表せなかった。

例えば「親に二人の子供がある。」というとき、通常の論法で親だけに注目した場合〔子は「親でないもの」

として切り離されてしまうので〕二人の子供は関係が無くなってしまう。しかし、今はその関係の架け橋があることが可能である。

〔親子の〕両方を見た場合にその関係が顕れる。よって、論法すなわち思想は〔正・反・総合の〕三段でなければならない。

正・反があるところには必ず総合がある。その正・反・総合の三段があるところで、いよいよ思想の開発が明らかになる。

その明かになったところから見ると、初めに正と言っていたところに、

実は正と顕れている内容だけでは尽しきれない非常に大きな勢力〔正から反へ転回する勢力〕が籠っていることが解ってくる。

すなわち外見的な面で捉えていたことが、大変な勢力を内在するものであることが解ってくる。そして、

その勢力によって正から反へ自然に進み行く。その進行において反対の感情が生じる。その時に前の感情は破られて、

新しい形になっている。その新しい形になっているということが、外見上だけではなく、もとに振り戻って変容が加えられている。

このような具合で、三段の展開は静的にあるのではない。ある点より後ろを望めばそこに後ろは含まれ、前を望めば前が含まれてある。

これは思想上ばかりでなく、実物の上でもそうである。絶えず新しい有様に進んで、またもとへ振り返る。その進展は一言で言えば、

それまでは内在されていて識別されなかったものが、識別されるように移行していく。思想も事物も社会も歴史もすべてそうである。

そして、その中のどのような位置にあっても全勢力を保有している。

〔ここで全勢力というのは第一原理たる思想の力を指していると思われる。三段法は、個別的・具体的なものごとに適用されて、

はじめてその効果が解り、強力な方法であると納得する。そしてそこからボトムアップ的に、存在・世界の把握が拡大していき、

三段法の力がますます増強されていく。これによってその方向の延長上に無限を把握しうる、と考えがちになるが、

実は順序はそうではない。はじめに、無限を把握してしまっている第一原理があるのである。

そこではボトムアップ的方法では決して到達できない無限に既に到達してしまっている。そこに依存するところから、

個別具体的なものごとを三段法で解明していく力が生まれる。つまり個別具体的なものごとを解明する力の源泉は、

常に直接に無限を包摂した「思想」から出ている。これを指して「全勢力」と言っていると思う。〕

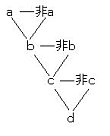

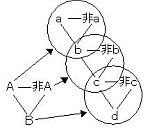

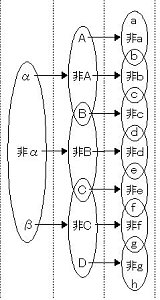

この三段法は際限が無い。右図の如くである。

よって、思想開発に限りが無い。このように思想が連鎖的に進むばかりではない。

三段法がまた三段に重なって右図のように際限なく進む。

この重層性を表わすのに右図のような一種の書き方がある。

これを思想開発の図という。

そこで全てのものを分類する場合、このように分類しなければならない。あるものを単に正反に分かち、

また正反に分けていくという仕方は良くない。

aが最初とすれば、そこから連続して三段に進んで開発していかなければならない。

〔これは右図のa―非a―b―非b―c―非c―dというレベルの連鎖を表わしていると思う。〕

このようにすれば、分類する必然が分る。どうしてそれが必然に出てきたかという、その理由が分る。

この図で見た場合、a、b、c、dという肯定面と非a、非b、非c、非dという否定面との二つに分れてくる。肯定面は

〔次の様な意味で〕互いに同じである。すなわち、aが非aという反対に進んで、そこから〔bを経て〕aに戻る。

aとbは同じもの〔肯定面を同じくし、aがbを含み、bがaを含むということでも同じ〕であるが、その同じものでありながら、

〔aは〕一度、他〔非a〕を廻って〔架け橋であるbを発見して〕きただけに勢い〔肯定面での強度〕を増してある。

2.6 第一原理と開発

ヘーゲルの第一原理が思想であることは先に述べた。ところで、思想は一番の初めより順次に開発するべきものである。

開発を始めるには最も単純なものから進めなければならない。

すなわち、第一原理たる純正な思想から始めなければならない。その純正な思想の意味は次の通りである。

これは、単に思想と言うべきもので、この思想には色々な経験上の元素が未だ混入していない。彼此〔ここ、そこ、いま、あのとき等〕

というような経験的元素の性質を有さないものでなければならない。もとより、順次に開発していく段階では、

経験の元素が入ってくるが、始めの純正思想では経験は全く関係無いものでなければならない。

それはどうのようなものかというと、全く属性の無いもの、単純なる存在とか、純粋なる存在とか言うべきものである。

短く言えば「純在」とか「純有」とか言うべきものである。これはつまり、思想が自ら名乗り出ただけのことで、

思想がそれ自身のことを言ったものである。

この純有ということは、思想のいちばん初めの働きで、ヘーゲルより前の哲学で言えば、我在りというところで、

ただ「在り」ということを名乗っただけのことである。実在を支える範疇というべきものである。

これは抽象的なものではなく(宇宙間の事物を全て知り尽くした上でなければ、抽象してあるとは言えないから)、

否定的なものでもない(否定をするためには、「これ」に対して「彼」がある、と言わなければならないが、

これとか彼は未だ顕れていないのだから、決して否定にはならない)。

単純なる肯定である。したがってすべてのものの基礎となる。

すべての経験上で在るということ、すなわち、空間上にかくある、時間上にもかくある、と言うところに、

その経験の外にあって「在る」ということを基礎づける、そこを指して純有という。この純有は先天的・純粋に有るということである。

この純有は経験の根本となる。純有が無ければ経験が起るという理由は無い。したがって経験からすれば、経験の根本となる。

(この純有という範疇を、これだけ取って「絶対」として考えたり、礼拝したりすることは、ひとつのやり方で、

経験を超絶するものに対する宗教哲学である。バラモン教はこの純有を拝するという。

以上の考えは東洋のバラモン及び仏教によく合致するところがある。一切諸法皆平等一味となる、ということが、

純有に帰すということである。純有を拝することが宗教である。)

次に〔思想からの〕開発に移る。

開発は、この純有の思想の中に、そのものが範疇として顕れている。この開発という範疇は、経験から出たものではない。

演繹的分解として顕れてくるものである。この場合の演繹とか分解ということも、通常の意味とは少し異なる。

それはこの後の説明で明らかになる。

さて、これはどんな範疇かというと「無」という範疇である。第一番目が純有で次にこの無が生ずる。これはやはり、

全ての経験の根本にある考えで、無いということは即ち有るということの反対である。それはどういうことかとういうと、

純有とういようなものがどこかにあるかとういと、純有と指すべきものは何一つ無い。

〔なぜなら「有る、と指し示す」ことは経験が顕れて以後に可能なことだから。〕

すなわち純有は無である。〔すなわち、初めの「ある」は「ない」に基礎づけられている。あるいは初めに「ある」と言ったとたん、

それは「ない」に反転する。あるいは「ある」の裏側には「ない」が不可分に張り付いている。〕純有のところに無の観念が顕れている。

以上の議論で使用した言葉を吟味すると、有・無の名付け方には色々な論がある。そのような立場の一つから、

次のような疑難も出る。

ヘーゲル哲学は経験を扱っているのに、始めに経験を離れたものを基礎とするとはどうしたことか、と。

これに答えるのは簡単である。

ヘーゲル哲学において〔有や無の〕言葉を使い始めたきっかけは経験にある。〔しかし、探究を進めてみると〕

これらの言葉は経験から借りてきたのではなく、逆に経験に貸し与えていたのだとうことが解った。

〔従って経験を扱う哲学の根本に、経験外のものがあるのは何の矛盾も無い。〕思想の方から経験に与えてやっているのである。

根本はこの思想である。

〔次の章からエンチクロペディーの体系に従って、ヘーゲル哲学のより詳しい説明に入っているが、

原文は少々唐突で前触れ無くいきなり解説に入る。〕