ホーム > 雑文・文献・資料 > 清沢満之 > 『カント』意訳

『カント』意訳

総結批評

このように三大批判が、カントの哲学の主要を成す。その中でも根本は純智の批判である。カントの哲学を判断するには、

純智の批判を検討すれば良い。この論の正・不正にカントの哲学全体の興廃がかかっている。

純智の批判でのカントの立場は懐疑学者である。ヒュームと同様の風で、絶対的なことに付いては何も分らない。本体は不可知である、

という。しかしカントの懐疑は一種異様なところがある。

カントの懐疑は本体に対してのみであって、現象に対しては非常な独断家となる。すなわち、全ての学問は正確である、と、

どこまでも主張する。〔例えば1.1.2 超絶的説明の内容。〕

原因・結果についてはヒュームはこれを完全に排除したが、カントは本体についてはこれを排斥し、現象についてはその反対に

いよいよこれを擁護している。

そして、その現象に付いて説を立て、そこでの論理を今度は本体に及ぼしているのであるから、先ずここで矛盾を起していると

言わなければならない。

本体と現象をよく分けてはいるが、原因・結果の説は現象だけに応用すべきであるのに、本体にまで応用している。

〔例えば自由の因果。

徳と幸福の相互の原因結果。〕本体・現象を主張する論者には

この過失が共通する。スペンサーにも通じる。カントのみならず、ロックからこの過失はある。

「〔現象の〕外の物に対する経験」などということを言う。こんな本体・現象論はとても成立しない。

ましてや〔本体に現象の用語を持ち込んで、色々言及しておいて〕本体は不可知である、

というような主張はとても通用するものではない。

分り易く言えば「現象があれば本体がなければならない。」とカントは言うが、この場合のこの言い方における

「・・・でなければならない。」は、一つの範疇であり、範疇は現象世界にのみ働くものである。

しかしそれを本体に当てはめてしまって「本体がなければならない。」というのは、誤った用法である。

「・・・でなければならない。」というのは、模様の中の必然の範疇である。

次に空間・時間の扱いも疑わしい。カントは「外物」という言葉を使うが、外とは空間上〔=経験上〕のことである。

それを経験でないこと〔=本体、超絶的(先験的)なこと、また純覚(経練的内容が入らない直覚)〕に応用している。

「外」すなわち現象〔=経験的〕のものを本体に応用することは、不可である。

〔例えば1.2.1形而上学的説明での心の内外等の記述。

外形、内質など。〕

また数も現象界のものである。〔そしてその数を使って〕「本体と現象の二つ」と言ったりする。〔数を適用できる〕現象の他に

〔数を適用してはならない〕本体を〔数による勘定の対象として〕足して二という。〔応用すべきでないところに〕数を応用している。

また、現象というとらえ方については、それが正であるか不正であるかという立場の選び方がある。現象とは正しいものである、

あるいは、現象とは正しくないものである、といったとらえ方の違いである。仏教では現象を正しくないもの、という。

すなわち迷である。

カントは現象を正しいものと見なしているようである。

〔例えば2.2.2.1の最後の部分。〕

しかし、現象が正しいものならば、それによって本体が知られなければならないはずである。〔それが正ということの意味である。

しかしまた〕現象と本体が同性質の〔正しい〕ものと見れば、現象と本体の区別が立たなくなる。

そうすると〔本体という正を立てるためには〕現象は不正なものとせざるをえない〔しかし、そうしてしまうと、不正から正は〕

分らない。

そもそもどこから不正のものが出てくるか?

正しくない能力がある故に不正が出てくるのである、とすれば、その能力は現象に属するのか、本体に属するのか、

どちらにしても自家撞着である。〔現象に属するとすれば、どうして本体が知られるか、ということになるし、

本体に属するとすれば、本体に不正の能力はありえない、ということになる。〕

また、能力を不正とすれば〔その能力によって知られる〕本体は不正になる。よって自家撞着を起す。

また、能力の不正が現象そのものである、とするならば、更に他に能力があることになる。そしてその能力こそ正というのであれば、

更に他に不正の現象を起す不正の能力が必要となる。〔いづれにしろ八方塞がりである。〕

また、自覚の総合的一致の成り立つところを、現象とするか、本体とするか、が、カントの説では分らない。

〔2.1.1.2純概念の超絶的演繹 参照〕

また、本体・現象と主観・客観の関係の問題がある。

〔つまり主観・客観という「私が認識することと認識の対象」という立場と、本体・現象という「真(無限)と仮(有限)」

というとらえ方を如何に統一するか、という問題である。現象が現在の生の世界、本体が死後の世界、

といった二世界論に逃げを打たないかぎり、この問題は避けて通れない。〕

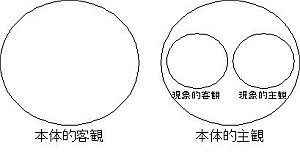

〔先ず、並列的な意味合いを述べると〕

┌本体的客観〔真の世界の対象〕

│本体的主観〔真の世界の我〕

│現象的客観〔仮(この)世界の対象〕

└現象的主観〔仮(この)世界の我〕

〔本体・現象と主観・客観の前提を当然のこととし「本体に言及」しようとする者は、次の矛盾に囚われる。

本体に言及しているこの自分自身の思想は

(1)本体であるか?

(2)現象であるか?

何故、これが問題になるかというと、「本体は不可知である」と言いながらそれに言及する=可知として扱っている、

自分がいるからである。つまり、自分自身の思想とは常識的謙虚さからすると、現象であるが、本体に言及しようとしたとたん、

現象を越え、本体と同等以上のものにならなければいけない。「語り得ないものを語る」という矛盾行為に及んでいるのであるが、

さらにそこで本体・現象カテゴリを無理やり被せて解決を図ろうとするので、上記の問題が発生するのである。

さて、自分自身の思想が本体だとした場合、思想はまた主観・客観で構成されるから、自分自身の思想とは本体的主観と

本体的客観ということになる。そして本体的主観は現象界を全て内に含む。つまり、「世界全体のことが解った」

という統一的把握である。しかし反面、自分は現象界に身を置いているのだから、具体的・経験的なものとしては

自分自身の現象界での主観・客観である。従って本体的主観が、現象界の主観・客観を包摂することになる。それを図にすると〕

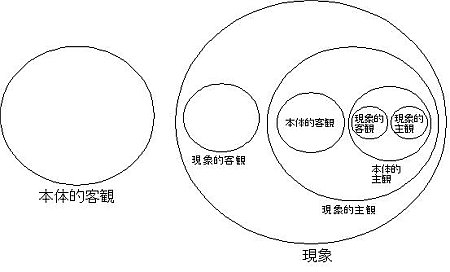

〔しかし、この統一的把握は現象界からの反撃で崩れる。そのような形で世界を捉え得たと言っても実証できないではないか。

そして刻々と現に問題が発生し続けるではないか。これをどう解決するか?と。

そうして、自分自身の思想は経験(現象)根ざさなければならない、ということになり、本体は自分の思想から到達不能のもの

(不可知)として置く(本体的客観)。そして自分自身の経験的思想で解決の道を探るのであるが、現象の説明を付けようとすると、

どうしてもまた、本体を出さざるをえなくなる。

そこでまた、最初に戻り、思想が本体であるか現象であるかの選択となる。この入れ子を無限に繰り返すことになる。

これを図にすると次のようになる。〕

以上のように無窮の過失を招くのである。本体・現象という形の説はこの欠陥を必ず露呈する。これは論の中で先に本体と

言っていたものが〔無意識のうちに本体・現象範疇を被せて〕後では現象と扱われてしまう〔構造上の欠陥とも言うべき〕

ことから来る自家撞着である。

カントの言う範疇はどれを押さえてみても、このようになってしまう。範疇の説明が詳しければ詳しいだけ、

多くの自家撞着が露呈することになる。

カントがこのような過失に陥った理由は、範疇を用いながら範疇を知らなかった為である。本体である、現象である、

と言っていたものが本来は範疇だったのである。主観・客観も範疇である。範疇である以上は本来絶対である。

範疇の上に立つものは無い。

範疇というものは、単に現象世界を組立てる力があるのみならず、本体世界をも組立てるのである。〔カントは〕

範疇が世界を組立てるということを知っていたが、その世界を現象だけに止めたところに誤りがあった。

範疇は本体世界をも組上げる。そうして組上げられた世界は、本体・現象の区別が無い故に絶対である。よって、

その絶対世界を組上げる範疇も絶対である。これは広大なるものである。

よってカントの説を受け継いで哲学を説く者は、その絶対の範疇がどのようにして絶対の世界を構成するかを

示さなければならなくなった。換言すれば絶対の哲学を起す外の道は無くなった。

カント自身は絶対的哲学の源泉を干し上げたと言ったが、決してそうではなかった。カントの後を承けて出た哲学者が

絶対哲学を開始した。

この絶対哲学が絶対の範疇を以て絶対の世界を開発していくことは、非常に壮快なことである。

カントのところでは、現象の外に大変な本体があって、それに圧倒される感があったが、次の段階では範疇の翼が天空を飛翔する

哲学が起るのである。