ホーム > 雑文・文献・資料 > 清沢満之 > 『カント』意訳

『カント』意訳

第一章 純智の批判(純粋理性批判)

これは我々が 純智に依って得る知識を批判する。批判によってどれだけの種類のもの(元素)をこの知識に加えるか

(あるいは与えるか)を研究する。このためにカントは感覚と知力の二つの作用を研究する。

感覚については、我々はどれだけを先天的に所有するのか、これに答える論を超絶的感覚論〔先験的(超越論的)感性論〕という。

知力については、我々はどれだけを先天的に所有するのか、これに答える論を超絶的知力論〔先験的(超越論的)論理学〕という。

この超絶的〔先験的・超越論的(transcendental 無限洞4号 pp.59参照)〕という言葉は、経験の外に在ることを言う。 前述した先天的元素に属することを研究することを超絶的という。

換言すれば感覚的知識の先天的原理を研究することを超絶的感覚論( 先験的感性論 )といい、知力的知識の先天的原理を 研究することを超絶的知力論(先験的論理学)という。

感覚、知力を区別してみると、感覚は感受的〔受動的〕、知力は発動的〔能動的〕である。

感覚は我々に事物を与えるものであり、その作用を直覚という。

知力は事物を思考するものであり、その作用を概念という。

感覚─受動─直覚

知力─発動─概念

※()内は岩波文庫版『純粋理性批判』の対応目次の引用。

┌超絶的感覚論──┬空間

│(先験的感性論)│(空間について)

純智の批判─┤ └時間

(純粋理性 │ (時間について)┌概念分解篇───┬純概念探究

批判) │ │(概念の分析論)│(すべての純粋

大別二部 │ │ │悟性概念を残らず

│ │ │発見する手引き)

│ ┌超絶的分解篇──┤ └純概念超絶的演繹

│ │(先験的分析論)│ (純粋悟性概念の

│ │ │ 演繹について)

└超絶的知力論──┤ └原理分解篇───┬超絶的図式篇

(先験的論理学)│ (原則の分析論)│(純粋悟性概念の

│ │図式論について)

│ └原理系統篇

│ (純粋悟性のすべて

│ の原則の体系)

└超絶的論法篇──┬純理の理想

(先験的弁証論)│(純粋理性の概念について)

│ ┌純理妄論

│ │(純粋理性の誤謬

│ │推理について)

└純理論法的推歩─┼純理反説

(純粋理性の弁証│(純粋理性の

的推理について)│アンチノミー)

└純理妄想

(純粋理性の理想)

1 超絶的感覚論(先験的感性論)

この書の全体が知力の批判を為すものであるから、まず知識(認識)というものを考えなければならない。

知識は感覚(感性)あるいは直覚に基づく。

直覚(直観)というのは我々が外来(対象)の刺激を感受することである。即ち感覚である。

その感覚を基本にして色々な思想が起こる。その思想は我々が自発的・発動的 〔能動的〕に為す作用による。

純覚とは純粋直覚(純粋直観)であり、外来の経錬的内容が入らない。

経錬的直覚(経験的直観)は純覚に外来の感覚が加わったものを言う。

この経錬的直覚の対象となるものを現象という。つまり、現象は外来と内在の二つの元素からできている。

現象の外来の感覚を元質(質料 Materie)といい、内在の純覚を形式(Form)という。

また経錬的直覚は主観的であるが、これを客観的に言えば現象となる。

┌直覚┬外来─客観

知識┤ └内在─主観

└思想┬元質

└形式

経錬的直覚┬外来─感覚(元質)

└内在─純覚(形式)

つまり、一つのものについて、主観的に言っても客観的に言っても外来と内在の二元素がある、ということである。

さて、ここまでで「内」「外」の字を使ったのは便宜のためであった。カントの言葉では次のようになる。

外来・・・経錬的(経験的、後天的)

内在・・・先天的

(これまでは心の中を「内在」心の外を「外来」と表していたが、実は内・外という字は空間を指す言葉である。

従って知識を批判するこの論では、内・外が根本の言葉に使われるはずは無い。よってこのように言い換える。)

通常、「先天的」という言葉の使い方は直接の経験を離れたものを指す。しかし先天的なものの中には、

間接の経験を離れることができないものもある。

ところが、カントの場合の「先天的」という言葉の使い方は、直接の経験はもちろん、間接の経験をも離れたものを指している。

この「先天的」の使い方の違いを表すために例を挙げる。

(例)「物が重い。」

通常の使い方・・・物には必ず重さがある。そのことは直接に経験しなくても判っていることだから、

「物が重い。」ということは先天的な知識である。

カントの使い方・・・「物が重い。」ということは自分より前の人、または他人が経験し、

その知識が自分に伝わったものであるから、先天的とは言えない。

このカントのような捉え方をした場合、純覚すなわち絶対に先天的なるものはあるのだろうか?この疑問を解いてみよう。

先ず、我々の知識というものから、知力の概念から起こされたもの全てを取り去ってみる。そうすると経錬的直覚のみが残る。

その経錬的直覚から感覚を除去すると純覚が残る。これ即ち先天的なるもの、「形式」である。

この形式に空間と時間の二つがある。

よって空間と時間が本当に先天的純覚であるかどうかという研究に進む。

1.1 空間論(空間について)

1.1.1 形而上学的説明

我々が事物を観察するとき、そこには大小遠近等の種種の空間上の関係がある。その「空間」とは我々が観察する事物を離れて、

別に「もの」としてある実物(物自体)であるのか、または事物間の関係なのか、またはただ直覚の形式なのか。

もし空間が直覚の形式だとしたら、先の定義により先天的なものとなる。

これらの観点から空間というものを検討してみる。

(1)空間は外部の経験から起こったものではない。

経験とは色々な物があって起るのである。「色々な物」と言うときは、既に空間を前提にしている。「物」が自分の内にあるか、

「外」にあるかを認めてから経験が生じる。経験が生じるとき空間は既に前提されてあり、実物としてあるのではない。

実物を考える前に無ければならない。ましてや実物間の関係とは言えない。

また空間は必然なる再現(=観念)である、という。なぜこのように言うかというと、我々は空間無しには外の物を

考えることができない。物を考え、事物を認めるには是非とも空間を要する。すなわち空間は必然として要する。

そして空間を前提すれば、その中に物なしと考えることも可能である。

以上から、空間は物によって定められたものではなく、物よりも先にある、ということができる。すなわち、

必然とは先天の知識であるといえる。よって感覚とは大いに異なる。感覚は必然のものではない。空間は感覚・経験からは生じない。

(2)前項において空間は必然的・先天的のものと定められた。よって空間は純覚であることが明白である。

(3)空間は概念に非ず。

空間は一種の「もの」である。空間はあらゆる物や対象に共通する部分を一括したものである。空間は一体であるから概念ではない。

すなわち、彼の空間、此の空間と言ってもそれぞれ独立しているのではなく、一体の中で彼此と指す。

「人」の概念のように独立の人があって、それらをまとめて「人」というようにあるのでは無い。

(4)前項と別の意味で空間は概念ではない。

空間は無限のものである。仮に空間に境があるとしてみよう。しかし境の向う側を我々は考えることができ、

それはまた空間である。従って空間は無限である。概念であればそうではない。概念とは限りある別々のものについて生ずるのである。

この四つを以ってカントは形而上学的説明とする。

1.1.2 超絶的説明

空間が純覚でないとしたら数学は成立しない。数学の成立には空間が先天的形式であることが必要である。

(先に言及したとおり数学は先天的な総合知識から成立する。それが潰れるかどうかを今考えているのである。)

数学の中で幾何学は総合的に空間の知識を決定するものである。そして、この知識は先天的である。

そこで、もし空間が先天的でなければ幾何学という先天的学問は成立しない。今、現に幾何学が成立するのを見るのだから、

空間が先天的であることは明らかである。というよりも空間を先天的に説明したことが幾何学の基礎である。

〔どうも先天的であるべきだから先天的であるという論旨にしか見えないのだが。〕

1.1.3 上の説明からの結論

(1)空間は実物(物自体)の固有性を表すものではない。また、実物の関係を表すものでもない。

何故なら事物の本体に属するものは、その事物が存在する前には覚知することができないからである。

(2)空間は我々の外部を直覚する現象の形式にほかならない。すなわち、我々が外部を直覚するときの、

主観的な事情である。また外部を直覚するときに必要な主観的事情である。

ここで「主観的事情」について注意する。これは人間の立場から言ったもので、我々人類にとってはこのようなものである。

こう言えるのも実は一個人と他人とが類似のものであるという判断に依る。この判断を拡張して全ての動物にも通じるかどうかは、

確定できない。

(従来は距離というものは、経験によって生ずると思われていた。しかし、カントの場合はそうではない。

経験が全く無い時からあるものである。それも外部にあるのではない。心の中に在るものを心の用きによって見るときには、

こうでなければならない、という。我々の心にこのようにあるものである、と。そしてこれが他人にも当てはまると推測し、

確認する時、やはりそうであると言わなければならない、と。)

カントは言葉を使う時も

「すべての事物が空間上に並んでいる。」

という言い方は悪い、これは次のように言わなければならないとする。

「主観の立場から外部に直覚する現象として、すべての事物が空間上に並んでいる。」と。

よって、空間は経験的には実体があるが、超絶的(先験的)には実体が無く、ただの思想にすぎない。

我々の経験には唯心的元素が雑っているが〔経験的〕実体があるために妄想ではない。

しかし、その経験を離れて超絶的に言うとき、すなわち直ちに空間の本体について言うときは、ただの思想にして実体は無い。

1.2 時間論(時間について)

1.2.1 形而上学的説明

(1)時間は経錬的概念ではない。経験にはその土台として事物が経験とともに存在する、

あるいは経験において相続するということが必要である。

その存在・相続ということは経験に先立ってなけれならない。よって〔これらの意味を含む〕時間と言うものは経験的ではない。

経験とは心の内と外が合して起るものである。その内と外が同時にあるところに経験が起る。内だけが前にあり、

外が後では経験は起らない。つまり、ここに既に「同時」という考えがあるのだから、そうではない「異時」もまたなければならない。

よって同時・異時、すなわち、経験とともに存在する(同存)、経験において存在し続ける(相続)、ということは「時間」である。

この「時間」がなければならない。

(2)時間は必然的な観念である。心の内外のあらゆる直覚の基礎となるものである。いかなる現象も時間の外にあることはできない。

直覚は必ず時間を伴ってくる。直覚あるとき、既に時間は必然である。

あるいは、現象・事物を考えるときは、時間がなければならない。しかし時間の中に現象・事物が無いということは

考えることができる。すなわち、時間は必然であって現象・事物は必然ではない。

時間は普遍的であるが、事物はそうではない。空間は心の外の直覚のみに関係するが、時間は心の内外に関係する。

よって時間はあらゆる直覚の基礎となる。

精神作用には時間はあるが空間は無い。〔この断言は説明不足ではないか。〕

(3)時間においてはその先天的必然によって、原理が起る。

それは、時間は唯一の量(一次元の量)を持つ。(時間はただ一筋のものということ。これに対して空間は竪横あり。)

あるいは、時間はあの時間、この時間と並存するのではなく、一つとして相続するものである。

(4)時間は直覚にして、概念ではない。これは空間の説明と同じ。

(5)時間は無限のものである。これも空間の説明と同じと考えること。

1.2.2 超絶的説明

時間が先天的形式でなければ、種種の学問の基礎となる原理が成立しない。その原理とは変化、運動に関するものである。

空間の場合は数学の原理となった。時間の場合は物理学の原理といってよい。そして物理学は現に成立している。

とすれば、時間は先天的な形式、すなわち先天的知識であることが明白である。

(変化・運動は時間がなければありえないからである。)

1.2.3 以上二説からの結論

(1)時間は自ら成立するものではない。すなわち実物ではない。また実物に属する性質でもない。

もし時間が実物に属するものであれば、経験から出てくるはずである。そうであれば、必然、すなわち先天的なものではなくなる。

(2)時間は内在の純覚の形式に過ぎず、形や位置に関するものではない。

我々は位置や形状から時ということを導き出すことはできない。

(3)時間はあらゆる現象の先天的事情である。外来の感覚は時間に依らなければ、心の内に入ることができない。

時間は内外の直覚に関係を持つ。内在の純覚に対しては直接の事情となり、外来の感覚に対しては間接の事情となる。

この三つをまとめて言えば、時間とは経錬的には実のあるものだが、超絶的には実体が無い。

〔「内」「外」が仮の喩であるといい、それらが指す言葉も示しながら、ずるずると「内」「外」に関っている姿勢を感じてしまう。

どうも例の反復で、それを論拠としてしまうような詰めの甘さである。〕

2 超絶的知力論(先験的論理学)

感覚が空間・時間の形式と結びついて経錬的直覚となる。それを思想(思惟)するのは知力(論理的思考能力、知性)である。

その知力が先天的な元素を有するか否かを研究するのがこの超絶的知力論である。

その内容に入る前に、知力論と感覚論の関係を見てみる。

知力は直覚を待たなければ働きは無い。したがって必ず直覚に依る。また直覚は思考されなければ、その用きは無い。

すなわち直覚は思考を待つ。よって思想と直覚は相並び相扶けて働きを表す。これによってはじめて知識が生じる。

通常の心理学でも感覚と知力は別である。知覚レベルより上が知力に入る。ここでも感覚だけでは知識ではない。

思想と相待って知識と言われる。

知力論(論理学)には二つの区別がある。「普関」の論理学、「特関」の論理学である。

普関の論理学は、あらゆる知識全般に関る論理、すなわち、あらゆる思想での必然の理法を研究する。

特関の論理学は、特殊な現象についての知識に関する論理、すなわち、特殊の思想での必然の理法を研究する。

また、普関の論理学は純正と応用に分かれる。純正は経験的な事情を離れて、理法を研究する。

応用は経験の事情に合せて理法を研究する。

┌普関┬純正

論理学─┤ └応用─内質┬先天

└特関 └後天

超絶論理学(超絶知力論)は、経験的な事情の中の経錬的直覚を除いた範囲を対象とする。すなわち、経験的事情(内質)の

中の後天的なものを除いて先天的な部分に集中する。

外形〔経験の後天的事情を除去したもの? 形式論理の「形式」か?〕というのは純正論理学である。内質〔経験的事情〕

は応用論理学である。

通常の応用論理学は後天的なものまで併せて研究する。そして重点は後天的なものの方にかかる。

ここで問題にしている論理学は、その後天的なものを除いて研究する。これを超絶的論理学と言う。

〔つまり、上図の普関の純正と、応用の中の先天の部分が対象となるということか。〕

┌質┬後天─質 感覚に属する部分である。

知識┤ └先天─形(カント) 超絶的論理学(直覚に属せず、知力に属する形をいう)

└形

超絶論理学について分解篇(分析論)と論法篇(弁証論)とがある。

通常の一般論理学にこの二つがあるため、超絶的論理学にもあるということになる。

通常の論理学について、この二篇の区別を見てみる。一般論理学は思想の外形を研究して、一体の原理を確定するものである。

分解篇は、その研究方法の第一段階である。論理学の対象たる知力上の働きを、それを構成する元素に分解し、列挙する。

論法篇は研究の第二段階である。分解篇で列挙された元素は形式であるため、〔経験的な要素を含む〕内容と和合しなければ、

その功用は無い。しかし、我々の思考はその内容を待たずに、分解篇で列挙された元素だけを組合わせて新しい知識を演繹しようと

してしまう。そうなってしまうと「元素の職分」を逸脱してしまうことになる。

つまり、そうやって演繹されたものの中には本当の知識でないものがありうる。このような間違った働きを解明するのが論法(弁証)篇

である。

これと同様に超絶的論理学でも、次の二部分がある。

超絶分解篇・・・知力の先天的形式を研究する部分。

超絶論法(弁証)篇・・・超絶分解で得られた元素を濫用して、新知識を得ようとする誤謬を検定する部分。

通常の論理学では先に出した様に分解篇と論法篇があるのだが、学問の現状は、ただ形式上の分解法に重点を置いて

論法篇は重視していない。

2.1 超絶的分解篇(先験的分析論)

この分解篇を概念分解篇(概念の分析論)と原理分解篇(原則の分析論)に分ける。

┌知質┬覚質 (A) 経錬的直覚・・・A+B

知識┤ └覚形 (B) 経錬的概念・・・A+B+C

└知形─純概念 (C) 純概念・・・・・C

原理・・・・・・B+C

〔BとCを併せても、形式(Form)の範囲内なので、超絶的分解の対象に一致している。〕

2.1.1 概念分解篇(概念の分析論)

これは純概念の探究、純概念(範疇)の超絶的演繹の二部に分けられる。探究は形而上に相当し、演繹は超絶的に相当する。

2.1.1.1 純概念の探究(すべての純粋悟性概念を残らず発見する手引き)

我々の知識というものを反省してみると、沢山あって厖雑〔雑駁で入り混じる〕のようであるが、無規則なものではない。

ちゃんとその中で系統が立って一致している。つまり、概念になっている。

この概念の探究は果てしなく、つかみどころが無いようであるが、元々我々の心は一つのものであるから、

そこに基いて関係あるものを尋ねれば、充分に探究可能である。

さて、探究に当って先ず知力の一部分である論理的作用から見ていかなければならない。それはどういうことかというと、

この作用は直覚作用ではなく、概念作用である。この概念は直覚を離れたものではなく、必ず直覚に依る。

この二つの関係は直覚は厖雑なものであるが、それに一致を与えるのが概念である。

概念は知力の自発的作用で、判断という形に表れる。すなわち判断には、そこに必ず一つの概念がある。

その概念は他の多くの概念にも適用されながら、また、目前の観念を含む。その観念は外物に直接関係している。

例えば「すべての物体は可分的である」と言うとき、可分的の概念は他の多くの概念にあてはまるが、今、

目前の物体にも適用されている、というように。

さて、物体という概念は、現象に関係がある。

(物体が現象であれば、現象が可分的と言ってもよさそうなものだが、判断の上ではそうではない。

賓辞〔述部〕の概念〔可分的である〕は現象とは間接の関係である。主辞の物体という概念が賓辞の〔可分的であるという〕

概念と直接の関係がある、と判断される。)

このようにして、判断は我々の観念において、一致を生ずる作用である。とすれば、我々の知力の働きは判断に表れている。

すなわち、知力は判断の能力と言ってもよい。よって、概念を精密に調べるには、判断を精密に調べればよい。

判断のありうるものを尽せば、知力の働きを尽すことになる。よって判断にどのような類別があるかを知るべきである。

判断には四種類あって、さらにそれぞれ三つに分かれる。

┌単関(単称的)─(楠木)正成は又磨墨(名馬「するすみ」)は

1 分量─┼特関(特称的)─或る人は又或る馬は

└普関(全称的)─すべての人は又すべての馬は

〔原文では普関、特関、単関の順になっているが後で出てくるカテゴリー表とその

説明との対応を考えると単関、特関、普関の順になっていなければならいと思われ

るのでこの順に直してある。〕

┌肯定(肯定的)─AはBなり。

2 性質─┼否定(否定的)─AはBに非ず。

└限定(無限的)─Aは非Bなり。

┌正説(定言的)─AはBなり。

3 関係─┼仮説(仮言的)─若しAならばBなり。

└分意(選言的)─CはA或はBなり。

┌疑問(蓋然・蓋然的)AはBなる可し。AはBなるを得

4 模様─┼定説(正然・実然的)AはBなり。

(様態)└確説(必然・必然的)AはBならざるを得ず。

〔原文では2と3の順番が逆転しているが、おそらく転記ミスである。〕

〔判断の説明〕

分量は主辞における分量〔ひとつ(固有)の、ある、すべての〕である。

性質は連辞〔賓辞?〕の方にかかる。〔〜なり、〜でない、非〜なり〕

関係は主賓二辞の関係である。

模様(様態)とは、表し方のありさまで、知力の表れ方について言う。

関係の中で分意とは賓辞の方の意味を複数に分割して主辞に対応させる、すなわち選択命題である。

また模様の中の疑問は未決的な蓋然〔可能性〕で、AはBでありうる、またBならざることもありうるという意味である。

以上の判断ではアリストテレスの論理の形に納まればよろしい。

しかし、分量の単関の部分は他の論理学では「すべて」という意味の字のある普関命題と同様に扱う。

ここでは単一のものに付くため普関とは異なる。

性質の限定は「無限の判断」と言ってもよい。通常の論理学では肯定の部類である。〔〜なり、と締めているからか〕

ここでは肯定とは別にする。すなわち賓辞が異なる〔肯定は「Bなり」、限定は「非Bなり」〕ためである。

しかし賓辞の意味から言えば〔非がつくので〕かえって否定に近い。

例えば「人は常住のものではない」という文は否定である。「常住のものではない」ということは、同時に人を

「無常のもの」という限りない範囲内に置いていることでもある。〔これは「無常のもの」が無限だという意味ではなく、

「常住」という限定された意味の否定であるものについては、常住の否定という操作では限定がかけられない、

という点で無限だということであろう。〕

すなわち「人は無常のものである」と等しい。無常のものという無限の範囲内に人を容れる。すなわちこの文の賓辞の

区域が無限であるため「無限の判断」という。無限ではあるが知識の確実なところで、限定を表して常住と無常との

限界を押さえて言う。よって、この作用から言うと「限定の判断」となる。

第三の関係上の判断は、通常の論理学で出る区別である。

第四の模様(様態)は、論理学ではあまり注意されない。その性質として蓋然、正然、必然の変化を表すのみ。

これから、いよいよ純概念の探求に入る。判断については上に述べたので、これによって探求する。

これまで述べたように、我々の知識の中で知力の働きに属し、不断に表れているものには、多くの種類があるが、

その厖雑の中に一致するものが通じている。このようなものがどうして生じるのか。

そこで、知識の生起を尋ねる。

はじめに感覚があり、感覚の形式に結びついて経錬直覚ができる。しかしそれらは厖雑である。その厖雑なものが、

ある方法に従って結合されなければならない。そこに総合ということが働く。総合は後に出てくる想像力が行う。

想像力が厖雑を総合し、それを受けて知力は思考し、総合的一致が出来上がる。よってその順序は三段階となる。

最初に厖雑の相、次に総合、次に総合を比較して概念を作る。

この概念において経錬的元素の雑らないものを純正概念、あるいは範疇(カテゴリー)と名付ける。

範疇は判断の分類に対応して十二個ある。

┌ ┌単関──────1単一┐ ┐

│分量┼特関──────2多数┼分量│

│ └普関──────3全体┘ │ ※単関と普関の位置を入れ替

│ ┌肯定──────4実在┐ │ えてある。

│性質┼否定──────5非在┼性質│

判断十二種┤ └限定──────6限定┘ ├範疇十二種

│ ┌正説───7本体と偶性┐ │

│関係┼仮説───8原因と結果┼関係│

│ └分意──────9互働┘ │

│ ┌疑問─10蓋然と非蓋然┐ │

│模様┼定説─11存在と非存在┼模様│

└ └確説──12必然と偶然┘ ┘

〔カテゴリーの説明〕

1の単一は我々の思想の中で一と見る。また2の多数、3の全体も我々の思想である。

4の実在、5の非在、6の限定は、限界はある、限界は無い、また限りという意味である。〔この部分の原文は不明瞭。〕

十二個の範疇は三つづつまとまって一組になっている。それぞれの組で一番目と二番目が組み合わされて三番目が生ずる。

カントの説では分量の範疇で2の多数を1の単一と考えたのが3の全体であるという。

4の実在と5の非在との結合が6の限定である。

7の本体(自存性)と偶性(付属性)について8の原因と結果を成すとき9の互働となる。

10の蓋然がそのまま11の存在となるのが12の必然である。

また、別の考えから言えば、三個組のうち、第一と第二があれば第三は不必要ともいえる。しかし、

そうすると第三は根本では無いのかというと、そうではない。第三は第一と第二が結合するという、

一種独特の働きが必要なので、第三を立てて根本の範疇に入れなければならない。

この十二範疇は知力の根本の働きである。この第一、第二が結合して第三になるという考えが後の哲学に影響を及ぼした。

AはBかCかDかという概念の働きがあるのは、互働(相互性)の知力があるからである。〔A、B、C、Dという異なる概念を比較して、

そこに同一性を見出すのは判断の側からすると、分意という論理操作になるが、それが可能になるのは互働というカテゴリが

支えているからである、の意か。〕

仮説〔判断の8番目、原因と結果カテゴリに対応〕命題の上でも「雨が降る」という原因と「私は行く」

という結果があることについては、知力の作用〔判断〕があるからこそ、この仮説命題は起こる。

この十二範疇は判断から探究したものであるから、増減は無い。完全な根本の知力は十二範疇で決した、という。

なお、この他に範疇があるとしても、それはこの十二個から演繹したもので、根本はこの十二種に決定である。

完全無欠の範疇であるとする。

例えば、勢力、発動、受動等を範疇としても、これらは8の原因の中に入る。

生起、生滅、変化は10、11、12すなわち模様の中に入る。その他の場合も同じくして基本の十二種に納まる。

2.1.1.2 純概念(範疇)の超絶的演繹(純粋悟性概念の演繹について)

これは、前に述べた空間・時間の超絶的説明に相当する。つまり、ここでは範疇というものの根拠を確かめて、

その確実であることを証明する。なぜかといえば、範疇は基礎が確実でなければならないからである。

経験では必然的証明はできないのだから、範疇の経験的証明はできない。また範疇は概念だから直覚性に属するものではなく、

知力に属するものである。よって誤用される危険性があり、適用してはならないところまで使われたりする。

したがって範疇の適用の区域を明らかにすることが最も重要である。よって超絶的演繹の検討は最も大切な部分である。

ここでの証明で目的とするところは、思想の主観的事情がどのようにして客観的確実なものとなるかを、明らかにすることである。

これを明らかにするためには最も基本的なところからはじめなければならない。

我々の知識が外物と符合するのは、知識が外物にかなう故か、または外物が知識にかなう故か、どちらかでなければならない。

それはどうしてかというと、カント以前の説では外物のそのままを認める、という考えであった。そうだとすると、

知識が外物に契合するということになる。そうすると、すべての知識は経験によって確かめられなければならなくなる。

そうなると、ヒュームが論破したように、必然ということはありえないことになる。

そしてもし、外物、すなわち現象が知識に契かなうものであれば、その知識の必然というものに根本的に主観的に

依存しなければならない。この主観的の働きがあってはじめて経験が成り立ちうる、というわけになる。すなわち、

空間・時間の説明の仕方と同じである。

故にまず心の主観的作用の根本を説明しなければならない。

心の作用はまず厖雑を総合することが必要である。すべての知識は総合より成り立つ。外来の元素はすべて統一無く厖雑である。

それを受け入れて認識し一つに集めるという、総合・統一が根本にあって、分解(分析)するとはその総合されているものを

分解するのである。よって総合が根本である。

厖雑なものをとらえていくとき、三つのキーワードがある。一に厖雑なもの、二に結合、三に一致である。厖雑の総合的一致。

この中で結合は想像力が行う。一致はこれとは別である。しかし、この一致が最重要で根本である。一致はどこから起きてくるか?

(結合と一致は同じように見えるが、結合は例えば十のものを二、三個づつまとめることも結合という。

一致は与えられてあるものすべて、すなわち十は十ながら、一気に結合する。したがって結合と一致は言葉を分ける。)

この一致とは、分解のプロセスすなわち色々と分析して後それを一致させるというものではない。

通常の場合で一ということは、前から一であったものが分からない現状を分解(分析)して、見つけて一と認める。

〔原文からここまでの文意を取るのは無理があるが、そうしないと後が続かない。〕

今問題にしている一は何も無いところに一ということが出てくる。そしてその根拠は、

自覚に属する本体の総合的一致というものに基く。

〔カントの説の限界といえる傾向と思われるが、組織立った説明をしようとして多言を費やすのであるが、

その基礎・根本の説明に至ると、どうしても同語反復(トートロジー)的な馬脚を露呈する。ここでもそうである。

総合的一致の説明を企てているのに、「総合的一致だから総合的一致なのだ」という同語反復に陥っている。〕

いかなる知識も観念も我(自己)の知識内のものであるから、すべて自己の思い(自己意識)に属している。

この自己の思いというものは本源的なもので、すべての知識が出てくるべき本源に属していて総合を成すものである。

そして、この自己の思いというものが一である。これで総合的一致ということが可能となるのである。

AとBが同じという判断があるとする。Aは自己の知識、Bも自己の知識である。もしAは自己の知識で、 Bは他の知識であれば同とも異とも言うことはできない。

同異という判断は、自己の思いの総合的一致である。通常、我(自分)ということは、とりたてて思わないけれども、 実はすべての判断に付いて回っている。

眼に触れるところ、耳に聴くところ、すべて「自分の」知識である。自己というものに統合されている。 よって自己が総ての知識の根本である。

いかなることでも総合して一致を与えるものは、自己の思いというものである。

自己の思い(自己意識)は、沢山の異なって存在する観念を貫いてある。沢山を一貫しているので一ということが分る。

貫いて総合しているので扇の要の如し。この自己の思いがすべての経練的直覚に働く。これにより、厖雑の中に一致を生じる。

この一致の働きが根本であり、知力の中の最上の原理である。なぜ最上の原理かというと、知力が思想するすべてのものが、

この一致の支配を受けて従わなければならないからである。

範疇はこの一致が作用する種類というべきである。それは何故かというと、この一致を人に喩えれば、範疇は手足である。

理由はものが知力に思想される以上は〔自己の思いの一致が作用し〕それは範疇に当てはめる、ということだからである。

〔人が物理的にものを把握する場合に、足でそのものまで近づき手で掴むという機能を、範疇に喩えたようだ。〕

したがって我々は知識というものの中に範疇に捕えられたところの事物を認めるのである。その認め方が十二種の範疇ということになる。

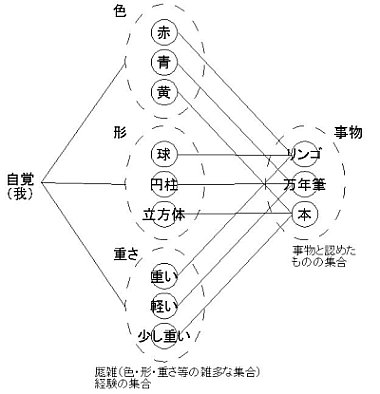

事物の色、形、重さ等〔視覚における赤・青、・等の色、球・円柱・立方体等の形、触覚における重い・軽い・少し重い等〕

は厖雑である。これらを一致させ一つのものと認める力〔赤いリンゴ、青い万年筆、黄色い本等と認める力〕は

自覚力(自己意識、統覚)である。

自覚の一致が直ちに客観の一致である。

自覚の一致が直ちに客観の一致である。

範疇の種類において、自覚によって厖雑を認めると同時に、一致を与え、事物と認めるのである。これが客観である。

通常の考えでは事物に色・形・重さ等がある、という。

ここでは、自覚が色・形・重さ等を統一して、事物(客観)と認める。ここに違いがある。

通常の考えでは事物が先である。

ここでは、次のようにとらえる。

「我」が一であるから、厖雑を貫通してまとめ、一つの外物として認める。

つまり外物が外物と認められる根本は、我というものが一つであるから、その我の顕れ方である、

自覚の一つにまとめる機能(本源的自覚の総合的一致)によって外物が一であることを認める。その認め方は十二範疇に従う。

何故なら十二範疇は自覚の一致に属するものだからである。 つまり自覚の一致が十二通りに作用するのである。

よって我々が「外物」をそういうものとして認める時には、そこに本体やら属性やらを認めざるをえない。

すなわち「本体」「属性」といった認め方のパターンが外物に付着しているとせざるをえないのである。

それが実は知力の働きというものである。

ところで、この知力の働きは経験の外に出ることはできない。何故なら経験というものに集積される厖雑があったればこそ、

ここで説明した事情が明らかになったのである。それが経練的直覚がある、と言ったことの内容である。

よって、もし経練的直覚の外に、つまり経験に依らず範疇のみに依って知力が成り立つ、というような考えが起こったとすれば、

それは大きな誤りである。つまり、あらゆる知識は経験に依って範疇の上に成り立つ。知力とは我(自己)の作用である。

そして我というものは、通常は我々自身には知られないものである。

2.1.2 原理分解篇(原則の分析論)

この原理分解篇に二つある。超絶的図式篇と原理系統篇である。

範疇が働きをなして、知識を組立てるのであるが、範疇が直ちに経験の元素に働くのではない。範疇と経験との間に、

先ず直覚の形式があり、次に直覚と知力との媒介を経て、範疇が経験の元素に働くようになるのである。

この働きは判断となって顕れる。すなわち原理となって顕れる。

その原理が出来るには、先ず経験的直覚を範疇に合わせられるように計画しなければならない。

そこでこの原理分解篇では計画を行う図式〔超絶的図式〕と原理の系統〔原理系統〕とを並べて示す。

〔ここまでの段落は原文では図式篇の中の文章になっているが、内容は分解篇の導入なので場所を移した。〕

2.1.2.1 超絶的図式篇(純粋悟性概念の図式論について)

判断において、概念に随うべきものは、概念と同類でなければならない。

(例)

判断 概念

鉄は金属である。・・・鉄と金属は同類である。

犬は動物である。・・・犬と動物は同類である。

皿は円形である。・・・円形という概念に皿という同類を付随させる。

同類である故に随う。随うものは同類でなければならない。

範疇(=知力の純正概念)を経練的直覚と比較してみると、二者の性質は全く異類である。よって直覚を範疇(概念)

に従えることはできない。従えようとするときは第三者を媒介としなければならない。この第三者は一方では範疇と同類で、

また一方では直覚と同類でなければならない。

この第三者はどのようなものかというと「超越的図式」というべきもので、純正にして知力的なものである。

また直覚的なものである。〔このように都合がよい〕このようなものとは何か?

それはすなわち時間である。

時間は純正直覚にして、しかも知力的のものである。図式となるべきものは時間である。この時間を超絶的に色々計画することを

超絶的図式という。

時間が直覚と同類という意味は、如何なる直覚にも時間は付いて回るものだからである。

(時間と言ったが空間と言っても良い側面があるのである。しかし、空間は外覚〔客観的直覚〕には付いて回るが内覚〔主観的直覚〕

には付いてこない。)

ここでは前に時間・空間ということで説明した先天的のものを範疇に合わせる。

時間を範疇に合わせるので、ただ一様の時間ということではなく、十二様に分れる。その分割の働きをするのが、想像力である。

なぜなら想像でなければ時間を使用することはできないからである。

すなわち、決して止まることなく流れてゆく時間を引き止めて考えることのできるものは、想像力である。

例えば、五本の指を順に立てて一、二、三、四、五と繰って読むに当って、時間は過ぎて一に止まらず、二にも止まらないが、

流れるものを引き留めて想像において一から五に至るわけである。

この想像が自他に流通するものであれば、経練的想像ということになるが、ここで問題にしている時間に関する想像は違う。

これは先天的な純粋の想像である。したがって自分の心の中に成り立つだけである。これを十二範疇の順序で追ってみる。

(1)分量(1単一、2多数、3全体)の図式

心の外の直覚については空間が分量上に定められる。

これに対して時間は経過することで成立するものであるから、つまりは数である。

一つ一つのものを順次に加えるという操作に時間がある。時間を経るというところに数が生ずる。

これを一般化して言えば時の連続がすなわち数である。連続の初めの一が一〔1単一〕でそこから続いて多〔2多数〕

となり究極は全体〔3全体〕となる。

(2)性質(4実在、5非在、6限定)の図式

時という経過の中に内容といえるものが充つるか充たざるか、ということである。

「充つる」ときは実在・実体〔4実在〕である。

「充たざる」ときは非在・非体〔5非在〕である。

充ちていると、充ちていないとの境が限界〔6限定〕である。

(3)関係(7本体と偶性、8原因と結果、9互働)の図式

時間の順序である。

時間の経過において、物が不変に充実していることを本体〔7本体〕という。

時間の経過中に物がある、または無いというとき、これは偶性〔7偶性〕である。不変の反対である。

時間中に規則ある連続のあることが、原因結果〔8原因と結果〕である。(例えば前にAがあり後にBがあるということは、

時間中に規則があることである。)

時間の同じところに連続があるのが互働〔9互働〕である。

┌ 永久─本体

時間┼ 二瞬─原因結果

└ 一瞬─互働

(4)模様(10蓋然と非蓋然、11存在と非存在、12必然と偶然)の図式

時間の全体である。

この中で自分の思いの観念が時間の事情に合致することを蓋然〔10蓋然〕という。

(例えば「明日雨が降るだろう」というと、明日という時間に、雨の降るという観念が合致する。)

存在〔11存在〕〔原文では正然となっているが、これは存在に対応する判断であるので存在に直す。〕とは、

ある一定の時に事実が存するを言う。

必然〔12必然〕とは、すべての時において事物が存するを言う。「原因があれば必ず結果がある」というのは必然である。

〔つまり「原因があれば結果がある」という「法則」という事物がすべての時において存する。〕

このように図式が出来る。

┌分量─時間の相続

範疇┼性質─時間の内容

├関係─時間の順序

└模様─時間の全体

この図式は未だ時間と範疇を合わせただけである。ここに外来元素の厖雑を受ければ、そこで真の知識が生じる。

「受ける」とは範疇に厖雑が適合することである。

範疇と時間とが心の中にあって、そこに外来の厖雑が入り込んで、実物である、と事物を認めたとき、知識となる。すなわち、

厖雑を受けて心の中に実物を作り出すのである。それは知識が現象界となることである。

そして、別に言えば、時間と範疇が合したものを図式と言ったが、これは外来の厖雑が入り込んで来たときに同時に図式となる。

知識とはこのようにして有るために、外来の事物を、本体である、必然である等と認めることができる。

これらのことは厖雑にはそもそも無いことで、つまり感覚には属していないことである。

よって、我々は外界に対する知識の原理とか、規範とかいうものを各自が先天的に具備しているということになるのである。

その原理の規範を論ずるのが、次の原理系統篇である。

2.1.2.2 原理系統篇(純粋悟性のすべての原則の体系)

カントはこの原理を論じて分解(分析)判断の最上の原理と総合判断の最上の原理とを比較・対説する。

分解判断の最上の原理とは、自家撞着の原理・背反の原理〔矛盾律「いかなる物にも、この物と矛盾する述語を付することはできない」

(岩波文庫『純粋理性批判』上 pp.226)〕である。

これはいかに重要なことが論じてあろうとも、その思想の内容にこだわらず、ただ、文の外形上で正・不正を決定する標準である。

よって、すべての形式論理上、背反原理が最上の判定者である。

総合判断の最上の原理とは、彼の自覚の総合的一致(自己意識、統覚)である。この自覚の一致に順じないものは

知識となることはできない。正しい知識はいつでもこれに支配され、作られている。自覚の一致があって知識が出来ている。

これによって厖雑を総合する。これは先天的原理である。この原理は〔範疇に対応し〕大別すれば四通り、細別すれば十二種になる。

(先天的・後天的は知識の成立〔すなわち総合〕について関係する。知識の分解には先天的・後天的は関係ない。)

〔以下、原文では原理の標記と原理の説明が別々の段落に分れているが、ここでは原理毎にまとめる。〕

(1)直覚の公理 〔分量の範疇に対応〕

すべての現象は空間・時間を離れては、認めることはできない。また「大きさ」「分量」というものがある。これらは、

いくつにも分割でき、また積み重ねることができる。

〔説明〕

分量の範疇が時間・空間と結合して、感覚という元素と結合するときは、すべての外延上の分量が働いている。

現象における事物には、外形上の大きさ、分量を有するという原理が働いている。この原理に適合しないものは真の知識ではない。

知識はすべて、幾何学上、数学上に顕れる関係を有す。すなわち幾何・数学の原理とは〔この直覚の公理が含まれる〕

総合判断の原理の一部を説いたものにすぎない。

(2)知覚の原理 〔性質の範疇に対応〕

現象の内容に関して、また、大きさ、分量というものがある。直覚の公理では外形上の大きさ、分量であった。ここでは、

内容についてである。

これはどういうことかというと、知識の内容となるべき感覚の度が異なる。これに強弱がある。これは空間、時間には関係がない。

〔説明〕

すべての現象は内容上(内延的)、大きさ・分量を持つ。すなわち度が異なる。色にも濃淡がある。

これも度が異なるということに入る。これを性質という。

(3)経験の類似 〔関係の範疇に対応〕

経験が「知覚の必然なる関係」の概念に依る。

経験というものは、何かがあそこにある、ここにあると判断するときは、知覚に表れたものは彼此が必然たる関係として

位置づけられている。経験はその関係の概念を依りどころとする。

〔説明〕

経験上、事物を認めるとき、既に認めるべき型(形式)がこちらにある。その型が働いているから、現象界で我々は

その事物を認めることができる。この型〔=類似〕は次の三種ある。

(a)現象の変化の中、本体は不変であるという原理

我々が事物を認めるとき、事物はすべて変化するものであると認める。しかし同時に事物の本体は不変である、とも認める。 しかしこれは、そのような不変なる実物・実事があって認めるというものでは無いのである。

心の中に本体という原理があって、そこから事物を眺める故に偶性は変化しても本体は不変である、と認めるのである。 この原理に応じないものは知識では無い。

変化は、一物の変化である、という。この言い方で「一物」がすなわち不変の本体なのである。つまり、この一物の偶性のところでは、 変化が起きる。〔しかし、本体は変化しない。〕これが心の中にある原理である。これらは経験世界の根本の原理である。

・例

「水素と酸素が結合して水になる。」という言い方を考える。

「水素」「酸素」の外に「水」という物があるかもしれないが、水の「本体」は水素、酸素であるという観念があって、 上記の言い方ができるのである。そこから「水素と酸素が結合して水になる。」という言い方が出てくるのである。

つまり「本体」の思想は文法(=思想)に深く関わっている。

また「重量は変わらないから物質は不滅である。」という言い方がある。

しかし、この重量はあてにならない。カントの言い方では、物質不滅は本体不変の原理を我々が心の中に観念して、 そこから出てくる概念である、という。

すなわち、本体という範疇があるからこそ、出てくる概念である。

(b)あらゆる変化は原因結果の理法に順じる。

これは特別な説明は要しないだろう。宇宙の中のすべてのものは、原因結果の理法に従わないものはない。 これは心の外の実物・実事に原因結果がある、ということではない。

我々の心の中の範疇が感覚と結合して、原因結果を認めるのである。

ヒュームが原因結果を破した説に触発されてカントの哲学が開始した。ヒュームは因果必然の関係は無い、 必然と認めるのは心の習慣に過ぎない、と言った。カントは心の作用には違いないが因果必然の範疇が心の中に在る、と言った。

(c)互働原理。

あらゆる同時存在の本体は完全な互働をなし、互働において存在する。

我々が山を見るとき、山と自分の目とが互働しているから見えるのである。よって知識となったもので、互働しないものはない。 互働の無いものは知識とは認められない。

(互働の範疇に時間が入っている。互働は時間の前後ではない。)

経験上の実の知識と、心の中の原理とが類似している故に、経験の類似という。実の知識になる前に、

すでにこの原理が経験の知識に類似してある。

(4)経験的思想の定説 〔模様の範疇に対応〕

模様の範疇の図式を原理に顕わしたとき、経験的思想の定説という。定説とは誰にも明瞭に分ることを指す。

これが無ければ知識は成り立たない。

〔説明〕

(a)経験の形式的先天的事情に合致するものは、取得可能な「有」か蓋然である。

(b)経験の内容的事情に合致するものは現実あるいは存在〔原文では正然〕である。

(c)経験の因果のような普遍的事情に合致するものは必然である。

以上によってカントは、現象世界というものは我々が範疇によって組立てているものである、と断言する。

2.2 超絶的論法篇(先験的弁証論)

英語のLogicは訳して論理である。Dialecticは論法である。ここで問題にするのはDialecticの方である。

論法というものは妄現(仮象)の論理、ということである。無いものが有るようにも現れ得るしくみを論理は含んでいるという

意味である。

この場合、真と妄はどこにあるか、というと、直覚の領域には無い。判断の領域において、はじめて有るということになる。

よって直覚論や感覚論のところに妄というものは無い。知力のところにはじめて妄と真が現れる。

つまり妄と真のいづれかを判断するが故である。

さて、知力の認識で、知力が働くべき法則と合致するときは、過は無く、誤謬は無い。法則に合致しないとき、誤謬(妄)が生じる。

この妄について、経験的妄現と超絶的妄現とがある。

経験的妄現とは遠い山を近く見たり、木の株を人と見たりすることである。

超絶的妄現とは、先天的原理において、誤謬があるものである。すなわち範疇を経験の範囲外に応用してしまうことである。

通常の経験的妄現は、その妄現を起した実物・実事が明白になれば消滅する。しかし、超絶的妄現は、

その妄現に対応する事物が無いから、事物に依って消すというわけにはいかない。ただ、その妄現の起源を明らかにして、

その原理・範疇の働くべき限界を示すことにより、はじめて除くことができる。

例えば「神」というものは経練的には確認できない。それを〔経練的に〕あると思うのが超絶的妄想である。

我々の知識というものを省みると感覚に始まり、判断に進み、推理で終る。この三つはすべて知力といえば知力である。

感覚は覚性(感性)、判断は悟性、推理は理性と名付ける。

この悟性と理性は知力の中に含まれ、前段にて悟性までを論じ終った。

理性にはどのような作用があるかというと、悟性が行った判断のあれこれを組織して推理を行う。

その推理に形式的部分と現実的部分とがある。

形式的部分とは通常の論理学で表現される作用である。しかし、論理学そのものの様に、内容に無頓着に働くのではなく、

先天的元素を加味して働く部分がある。ちょうど、前の悟性のところで先天的な部分があったと同じようなことである。

そこで、その部分〔推理の形式的部分〕の超絶的〔先天的〕部分の働きを確認しなければならない。これは、通常の論理、

すなわち形式的論理から検討すると、明瞭になる。

通常の論理学には推論式に三段あって、大前提と小前提と断案である。

大前提は規則といえる.小前提は規則に当てはめるべきものである。断案は当てはめた結果である。

大前提に三通りの区別─正説、仮説、分意─がある。

大前提 すべてBはAである(正説)

小前提 このCはBである

──────────

断案 故にこのCはAである

大前提 もしBあればAがある(仮説)

小前提 今Bがある

──────────

断案 故に今Aがある

大前提 AはB或はCである(分意)

小前提 AはBではない

──────────

断案 故にAはCである

以上の式で見られる通り、小前提と断案の命題の形式は正説になる。大前提が三種類あるた

め三段論法が三種類になる。

大前提・小前提・断案を生ずる場合を考える。大前提が正説の場合で考えてみよう。

すべてのBはAである。このCはBである。故にこのCはAである。

となる。

Cのことを言うのに「BはAである」という一般の規則に当てて、Cという個別のものの事情を明らかにする。

この場合の大前提たる規則は、特別の事情を総合している。この定まった規則によって考えるということが理性の働きである。

つまり、大総合を成している原理に基づいて考えるのである。それが理性の働きである。

この総合というものに色々ある。カバーする範囲が狭い総合では、その上位に総合原理が大前提となるようにある。

そうすると、大前提の根本といえるものは、最上の原理、すなわち最上の総合でなければならない。

この最上の総合・原理は先天的のもので、経練的内容が混じる余地はない。よって最上の原理は超感覚的である。

このような、原理に依って考えるという推理の働きを調べるのが論法篇である。

ここで推論式の例を挙げる。

すべての人は動物である。孔子は人である。故に孔子は動物である。

この例の総合の原理は、孔子という個別例に注目したレベルにのみ適用されるものではなく、その上位レベルにも適用可能である。

例えば

すべての動物は有機物である。すべての人は動物である。故にすべての人は有機物である。

このように、前の例の孔子という個別の人から、すべての人(人類)に原理の適用レベルが上り、範囲が拡大している。

そうすると、この考えを推し進めると、適用の範囲が最も広く、適用対象が最多になるものを「最上の原理」と言えることになる。

ここで挙げた二例は経験に依る原理であるが、最上の原理は先天的なものとなるはずである。よって確実なものとは、

この最上の原理とならざるをえない。

これから展開する論法篇に二部ある。純粋理性の理想(略して「純理の理想」)と純理論法的推歩である。

2.2.1 純理の理想(純粋理性の概念について)

| 知力 | 経錬的要素 | 先天的形式 | 導出される思想 |

| 直覚 | 感覚 | 時間 空間 | 幾何 |

| 悟性 | 経錬 直覚 | 範疇 | 判断 |

| 理性 | ― | 理想 | 推理 |

感覚と時間・空間があって幾何が生じ、経練・直覚と範疇があって判断が生じ、

理想によって推理が起るという順序である。

まず、この理想〔イデア〕という語句について見てみる。

はじめにプラトンがこの言葉を用いた。プラトンが与えた意味でも、経験から得た思想ではなく、むしろ経験を包括する、

あるいは経験を超える思想であった。

例えば「人間の理想」とは、人間というものに具わる「べき」ものが完全に揃っているものを指す。

カントがこの言葉を用いる場合でもプラトンと同じで、理想は感覚・経験に依るところが少しも無い。

先天的で完全な原理を理想という。

この完全とはどういうことかというと、事情を離れているということである。経験に属するすべてのものは事情に依っているが、

理想は全く事情に依らず、絶対なるものである。換言すると理想は事情を悉く尽くしている。

例えれば、天井から鎖を吊しているとする。一番下の鎖の輪〔事情〕はその上の輪〔事情〕によって保持されている。

その上もまた然り。しかし、最上位の輪ではその先の輪は無い〔事情が尽きている〕。すなわち最上である。

その最上たるべき理想がどれだけあるか、というと推論式の種類の分─正説、仮説、分意─の三つの理想がある。

〔以下の各論式でのA〜Jの記号は原文では十干じっかんの十文字である。 甲、乙、丙、丁、戊ボ、己キ、庚コウ、辛、壬ジン、癸キ。 これにA、B、C、D、E、F、G、H、I、Jの十文字を対応させた。この十文字の意味を次の様に解釈した。 各文字は「事情」を表している。すなわち鎖の例でのそれぞれの輪であり、各論式での可能な命題のすべてを尽しうるものである。 つまり、記号としては十個であるが、この十個で「世界を尽す」と考える。〕

正説論式

すべてのBはAである。

すべてのCはBである。

・

・

・

すべてのHはGである。

すべてのIはHである。

すべてのJはIである。

仮説論式

もしBがあればAがある。

もしCがあればBがある。

・

・

・

もしIがあればHがある。

もしJがあればIがある。

分意論式

AはBあるいはCあるいはD・・・・・あるいはJである。

・

・

・

AはBあるいはCあるいはDである。

AはBあるいはCである。

これらの論式の中のいづれの命題でも、大前提になりうる。〔ただし、ある命題を大前提としたとき、

それが各論式中の二番目以降の命題であった場合は、鎖の例における二番目以降の輪と同じく、

その命題の上位命題が存在することになる。そうすると、三種類の論式の「頂上」命題は各論式の最初の命題である。〕

三種類の論式の最上の命題は、それぞれの最初のものである。それらの最上命題が、各論式における理想ということになる。

その意味を見ていこう。

・正説論式の理想

絶対の主あるじを顕す。「すべてのBはAである。」と言ったとき、Bが絶対の主である。

〔ということはAも同時に絶対の主となる。なぜなら、絶対とはA、Bというような可分的表現─すなわち、二個並ぶ。

すなわち相対表現─では表わし得ないものである。それをBはAであると表現しているのであるから、AとBは可分表現のまま、

一つのもの(絶対)とならざるをえない。なお、この具体的意味の一例として私の論文

「縁起」の「有」の段落

における梵我一致の部分が提示できると思う。(無限洞5号 pp.166)〕

・仮説論式の理想

絶対の関係を顕す。「もし・・・があれば・・・がある。」という関係を極限までつきつめた場合、

すべてを尽す関係〔=絶対〕となる。

・分意論式の理想

一系統の部分を顕す。あるいは系統的〔=連続関連性〕の部分を顕す。

「AはBあるいはCあるいはD・・・・・あるいはJである。」のAが一系統である。B、CからJは部分である。すなわち、

一対多の関係を表わしたものである。〔従って、その頂上である最初の行はAの部分としてB以下を含むがそれは無限となる。〕

正説論式では、すべての知識、すなわち主観・客観の両観の働きで絶対の主〔=任意のもの(客観)をそれと認めながら、

そのものと己の考え(主観)が一つになる=絶対、またその働きを「私」が把握している=主〕となるものは霊魂〔精神〕である。

仮説論式では、「もし・・・があれば・・・がある。」という可能性の連続の総体の絶対の関係を顕すには、宇宙の万物の外には無い。

分意論式では「A〔主〕はB〔客〕あるいはC〔客〕あるいはD〔客〕・・・・・あるいはJ〔客〕である。」というとき、

この一つの主と無限の客が合一しているわけであるが、この合一しているものが神である。神とは主客を一に収めるものである。

以上の意味において、

正説論式を研究する学を合理心学という。ペイン、スペンサーの心理学は心の働きのみである。カントの合理心学は心の体、

すなわち霊魂〔精神〕を研究する。

仮説論式を研究する学は宇宙学(宇宙論)、

分異論式を研究する学は神学という。

以上の三つを図示する

┌第一、正説の理想 ─ 絶対主を顕す ─ 霊魂〔精神〕─ 合理心学

├第二、仮説の理想 ─ 絶対関係を顕す ─ 万物 ─ 宇宙学(宇宙論)

└第三、分意の理想 ─ 一系統の部分を顕す ─ 神 ─ 神学

この三学を古来から形而上学という。そして、この三つを批判していくのがカントの哲学である。

2.2.2 純理論法的推歩(純粋理性の弁証的推理について)

これは合理心学、宇宙論、神学の三つを正しく検定することである。つまり、絶対の主(精神)、絶対の関連性(宇宙)、

絶対の完全(真神)の三つの理想の学を検定するものである。

ところがこの理想は、ただ形式に属して実質の無いものである。したがって理想の根拠を検定して、

どれだけの価値があるかを調べるのである。

さて、その検定の結果、それぞれの根拠は無い、という結論になったと〔カントは〕言う。なぜ根拠が無いかというと、

精神・宇宙・神が有る、と論ずることが正しくないからである、と言う。その主張を三段に分って、

第一段には、霊魂(精神)に関する論の妄を顕す。これを純理の妄論という。

第二段には、宇宙に関する論の不正を顕す。その展開で、或る説が自家撞着する故に、反対の説の正を論じ、

さらにその正である根拠の無いことを示す。この部分を純理の反説という。

第三段には、神についての思想を破斥する。これを純理の妄想という。

2.2.2.1 純理妄論(純粋理性の誤謬推理について)

妄論とは、通常の論理学では議論の形式上不正なることを言う。ところがここでの妄論とは、形式上は少しも不正が無いのだが、

その論の根拠が無いものを言う。そして形式上不正が無いために、避けることが出来ず、免れることができないものを指している。

すなわち先天的に、誤謬に陥る基礎を有している妄論である。(論理学の妄論はこの段階では消えてしまう。)

それは、どのようなところから起るかというと、一つの先天的概念からである。その概念は前に出た十二範疇と同性質のもの、

すなわち先天的なものである。しかし範疇の中に入れるべきものではない。

これは何かというと、先天的な「我思う」という概念である。すなわち自覚である。この自覚というものは、

あらゆる思想に付帯しているものである、というよりも、あらゆる思想の根本となるべきもので、これが無いときは思想は生じない。

この自覚をすべての経練的なものから切り離し「我思う」というものだけに注目すると、そこに経練的性質は少しも無い。

その経練を離れた自覚について研究するのが合理心学(理性的心理学)あるいは合理霊魂論と名付けるべきものである。

この合理心学で言う自覚とはただの形式に過ぎない。つまりすべての思想に付いている形式に過ぎないという。

その形式に過ぎないものから、どのようにして学を作るかというと、次のようになる。

まず「我思う」という自覚がある。

これを「我」の本体がある、というように考える。

本体の性質は単純なものである。

その本体は前後の時間を貫いて単一なものである。多数ではない。前後を貫いて同一なる我というものである。

その我が空間上では、他の有り得べきものと関係しているのである。

これを範疇にあてはめて考えると、次のようになる。

(1)本体〔関係の7本体〕である。

(2)実在〔性質の4実在〕で「単純」なる性質である。

(3)単一〔分量の1単一〕である。

(4)存在〔模様の11存在〕で空間上、他のものと関係している。

このように、まず範疇の大枠の四分類のどこに入るべきかを決定して、そこから演繹して合理心学という学問を組織する。

この学の要点は「本体」である。これを内覚〔内在の順覚〕の「物体」とすれば、そこに「無形」という概念が現れる。

また内覚で単純なる本体という、とらえ方が「不朽」という概念を生じる。

次に〔これらの概念を基礎とする〕思想では、本体が同一であるというとらえ方から「人格」の概念が生じる。

この「無形」「不朽」「人格」の三つを合わせると「霊性〔精神性〕」という概念を生じる。

また「〔我と〕外物との関係」というとらえ方から、物質を支配する精神、すなわち「活動の本源」という概念を生じる。

この活動の本源に霊性上の関係を加えたとき「不滅」という概念を生じる。

このように合理心学は「我思う」という範疇から四箇条の考えを引き出して、そこから学的組織を組立てる。

〔この一文は解釈するのに注意を要する。数行前で「我思う」は範疇類似の先天的概念であるが、範疇では無い、と明言している。

そして十二基本範疇から「我思う」を組立てる操作を行った。そうすると「我思う」は基本範疇では無いという意味で、

先の「範疇では無い」という言い方が成り立つ。また基本範疇から組立てられた「応用範疇」というべき意味では、

ここでの「範疇である」という言い方も成り立ちうる。しかし、このような判断をした上で、

ここでの文章が書かれているものではないだろう。おそらく、論の展開順序としては、

はじめに知力の先天的なるものとして十二範疇を抽出した。その後にここで「我思う」の概念記述に及んだが、

あくまで知力と我は別個のものとする立場を取る。そして我の分析をしてみると、範疇に非常に近いものであることが明らかとなった。

そういう意味で我は擬似範疇といってよい、という考えから「我思うという範疇」という言い方になったと思う。〕

そして一つの学問となるのであるが、その内容がすべて間違っている。まず、根本となる四箇条が妄論である。

その妄論たるところを明らかにすると、我が思いというものは常に思想の主であって客ではない。すなわち常に主観的で、

客観的ではない。

ところが、我々が「本体」とか「働き」とかを考える場合、つまり範疇で考えるものには客観的の元素がなければならない。

もしそうでなければ、我々は思想を起すことができない。いかなる物でもその本体を考えるとき、それは客観的に顕れている。

ところが、この我という自覚は常に主観的であり、客観的ではない。従って我は範疇にはあてはまらない。

それを四箇条のそれぞれについて以下に指摘する。

(1)〔「本体である」への批判〕

〔合理心学が立てるところの〕霊魂〔精神〕が主観であるということは分析的判断である。すなわちこれは〔十二範疇が働くところの〕

自覚の一致であることが明らかである。しかしこれでは〔言葉の言い換えに過ぎず、霊魂という新しい言葉を出してきても〕

何等知識は増えない。

しかし、ここで「霊魂は本体である」と言うときは総合的判断となり、新しい知識が加わることになる。

〔つまり十二範疇の一つである本体と同等のものとして、霊魂を認めたことになる。〕しかし、その加わるべき根拠が無い。

〔つまり霊魂は本体に等しいと断言しているだけである。〕よって「霊魂は本体である」という言い方は不都合である。

また「本体」を使うときは十二範疇の本体が応用されるべき理由を具えなければならない。

その理由には「範疇と客観的元素が合致する」というルールが守られなければならない。ところがここでは客観的元素が無い。

よって「本体」という言葉を使うことはできない。

すべての知識において我思うということは在るわけだが、その我というものは、ただ主位に立って統一するだけのもので、

客位に立って認識されるものではない。ところが、本体という範疇を応用するところのものは客位に在って認識されるべきものである。

よって我に本体は応用できない。

〔次の(2)(3)は原文では順番が逆転している。〕

(2)〔「実在で単純なる性質である」への批判〕

我というものが前後を貫いて、あるいは沢山のものを貫いて同一〔四箇条定義の方の「単純」に相当か〕であるということは、

主位に在って統合するところに同一ということは無ければならないが、我という本体が同一ということは言えない。

〔範疇の適用ルールで、本体を適用しようとして、我を客観的にとらえた場合、その時点で客観は「個別」になるが、

個別なるものであるから、他のものを貫いて在るとは言えなくなる。〕

(3)〔「単一である」への批判〕

我は主位にあって統一すると言うときは、単一が必要である。しかし、単一の本体が在るか無いかは判らないことで、

そこに本体という範疇を応用すべきではない。

(4)〔「存在で、空間上他のものと関係している」への批判〕

「我が思い」が統一するところで、能思〔主観〕と所思〔客観〕とう区別はなければならない。

この「我」は主位・客位の別はあって、それはそれで良いのだが、主位にあるのが我という「本体」で外物〔客観〕

と相対しているというように考えることは誤りである。

〔範疇のルールにより本体の使用は飽くまで客観において使用すべき。〕

このように四箇条に基づいて立てられた合理心学は、詰まるところ主観である自覚の統一に基づいていると言える。

自覚の統一を分析すると、主観、同一、単一、他との関係となる。

しかしこれらのそれぞれの場合において本体があるというのは大きな誤りである。

よって自覚の一致はある、と言えるが霊魂があるという証明にはならない。まして、霊魂不滅の証明など不可能である。

結局、霊魂というものは、不可知である。その有るとも無いとも言えないものを、

有るもののように究明しようとすることは間違いである。

霊魂は決して現象にはならないが、我々の知識は現象に限る。したがって〔知識に基いた〕理論上は霊魂については分らない。

しかし、もし現象・非現象の区別が無く形と質が相寄って知識となるということも無く、その代わりに、

我々の内に直接に絶対を認めるというような能力がある、というのなら、それはこれまでの論の立て方とは全く別になる。

しかし、別の論になったとしても、その論へ本体という範疇を応用することはできないはずである。

また、実践上、道徳の根拠として霊魂の不滅を認め信ずるというようなことは、更に別の議論である。

2.2.2.2 純理反説(純粋理性のアンチノミー)

宇宙に関する説で、仮定命題に依ってできた観念である。これは前節とは様子がかなり違う。合理心学は主観論を根拠とし、

この宇宙論は客観を根拠とする。その客観に間違った考えが生じる。

この考えの進展は次のようなものである。

先ず仮説論式で、ある事情αに依っているAを表す。次にそのAから事情αに依らないBをもとめる。

このやり方を繰り返して観念の拡大が進展していく。

そして仮説論式で求める際には範疇を規範としそれに従う。範疇の中には、このやり方に役に立つものも、

役に立たないものもある。役に立つものとは連続的に適用できるものである。

その観念の展開は次のようになる。

(1)時間・空間から見ていくと

時間については、連続的に適用できるものとしては、その「経過」である。「いま」を基点としてその「先」が付いてくる。

その究極まで考えると、そこに宇宙に関する観念が生じる。

空間についても、時間と同じく「ここ」という場所を基点として、そこから「他の場所」を考えていくと、宇宙に関する観念が生じる。

これを範疇に応じて考える。時間・空間の量について、それぞれの全体量〔分量の3全体〕を仮定する。そこで、

時間については、「いま」の現在の現象から推測して過去を遡っていくという推論の中で、

その過去の全体が現在のための事情となる。

空間については、「ここ」の目前の場所から十方に推測を行う中で、その十方の全体が目前の場所の事情となる。

(2)空間における実体〔性質の4実在〕とは、実体であるところの物質が空間の事情に依っているものである。

(3)現象・事物の因果〔関係の8原因と結果〕とは、ここに一つの物がある、という事情は、その物の原因、

さらにその原因と最初の原因まで遡る。

(4)現に「いま・ここ」に在る物について、その成り立ちを考えていくと、それが存在するに付いての必然〔模様の12必然〕

という考えにどうしてもなる。

(1)分量─全体┐

(2)性質─実体┤

(3)関係─因果┼〔範疇が適用された〕宇宙論上の思想となる。

(4)模様─必然┘

この四項目を更に換言すれば、

(1)は、現象の全体に付いての組成の充全を表す。

(2)は、現象の全体に付いての分割の充全を表す。

(3)は、現象の起原の充全を表す。

(4)は、現象中の変化すべきものの成立の従属の充全を表す。

この四項目の観念について、それぞれに正説(正命題)と反説(反対命題)が生ずる。以下、

四項目のそれぞれで正説・反説を対にして挙げる。

(1)正説

現象全体の成立について、世界は時間の始めがある。また空間の涯がある。

(1)反説

世界は時間の始めが無く、空間にも涯が無い。時間・空間は無限である。

(1)正説証明

世界の時間の始めが無いと仮定してみると、過去の時間が無限ということになる。その無限を理解しようとするためには、

知識の連続的な総合に依らざるをえない。しかし、連続的に無限を総合していくということは〔理性の力では〕不可能である。

故に無限を認めることは出来ない。したがって、我々が認めることが出来るためには、時間に始めが無ければならない。

空間についても同様である。空間を無限としてみよう。ところが、我々は無限を考え尽すことは、時間と同様出来ないのであるから、

空間の無限を認めることはできない。よって空間には涯が無ければならない。

(1)反説証明

時間の始めが有ると仮定してみると、時間の開始点から現在までの間の任意の経過点までという形で、有限なる万物を表わしうる。

しかし、時間は無限である。なぜなら、有限であるとすれば、その開始点の前とは、時間に非ざる空虚の時があって、

それ以後に万物が始まる、ということになるが、時間に非ざる空虚の時において、物が発生するべき理由はありえないから、

物が発生したということが言えなくなる。しかし、現に万物が有るのだから、時間は無限であると言わなければならない。

空間については、涯があると仮定すると、涯の先は空間に非ざる空虚の空間としなければならない。しかし、

空虚の空間というものは、ありえないわけだから、空間は無限であるとしなければならない。

(カントの批評は後で出る。)

(2)正説

現象の全体について分割の充全ということは、世界のあらゆる複合体は単純な部分から成る。すなわち「もの」は単純な要素か、

または、要素が複合してできている。

(2)反説

複合物は単純な部分から成り立つものではない。したがって単一なる本体は無い。

(2)正説証明

複合体は単純な部分からは成立しないと仮定する。この仮定はつまり、思想においてあらゆる合成を認めないことである。

ということは複合物も単純な部分も消失する。すると、本体とか事物とかいうものは一つとして無くなることになる。

しかし、我々が何かを「ある」と認めるとき、それを単とか複とか言わなければならない。それが「ある」ということであり、

何もないと言うことはできない。よって思想においては合成を認めないということは不可能である。または、認めなかったとしたら、

その「もの〔世界全体〕」を表わすのに単一なるものを認めなければならなくなる。これは仮定に反する。

さて、合成を認めない、という積極的な理由は無い。よって世界の複合体は単純な部分から成るとしなければならない。

そうだとすると、世界の事物は悉く単純なものとしなければならない。また合成とは、単なる外見上の事情としなければならなくなる。

よって、現象としては複合体を分解することは不可能だけれども、理論上は単純なものを根本とせざるをえない。

(2)反説証明

複合体は単純な部分から成立すると仮定する。しかし、複合ということは空間においてのみありうることである。

空間は複合物で充たされている。そうすると、複合物の部分があるだけ、空間の部分があるとしなければならない。

しかし、空間というものは単純な部分から合成されるものではない。我々が空間という言葉でとらえるものは、

その中に厖雑を含む全体である。そうすると、その空間の中にあるものは常に複合物でないものはない。

〔宇宙全体という空間、日本という空間、人間という空間、細胞という空間・・・〕そして、単純な部分も、

実は小さい複合体であるということになり、仮定が成り立たなくなる。

つまり「世界に単純なるもの〔単一なる本体〕は無い」ということの意味は、絶対に単純なるものの証明は、経験的にも、

先験的にも出来ないということである。絶対に単純なるものは思想上の概念に過ぎない。よって現象の説明に応用することはできない。

(3)正説

自然法則に従った因果のみが世界の現象を生起する理法ではない。自由の因果というものが、現象の説明のために必要である。

(3)反説

宇宙に自由という作用は無い。すべてのものは自然法則に従う。

(3)正説証明

自然法則に従わない因果は無い、と仮定する。自然法則における因果では、すべてのものはその前の状態、すなわち因を必要とする。

そしてその因の前の状態は、さらにその前の状態を必要とする。つまり、すべての因はその前の因を必要とする。

となると、あらゆるものの原始状態はありえないことになる。よって原因の充全を得ることはできなくなる。

しかし、宇宙の事物は原初の原因がなければ、存在しえない。よって自己矛盾を起す。よってここでの仮定は成立しえない。

故に自然法則に従わない〔自由の因〕がなければならない。この原因はその前の原因を必要としないものである。

すなわち絶対的自発の原因=神の自由の原因、がなければならない。

(3)反説証明

自由の因果がある、と仮定する。このときその最初の因〔自由の因〕は絶対の始でなければならない。つまり、

この因を決定するものは、決してあってはならない。しかし、因が起る〔行動が起る〕ことは、その前に不動の状態を前提とする。

また、因から果に向う関係が起る〔因が起る〕ことは、その前に無関係の状態を前提とする。

〔つまり、不動・無関係の状態が因の因となる。〕しかし、不動・無関係の状態を認めると最初の因〔自由の因〕

が起ることも認められなくなる。

そして、最初の因が発動できなくなるので、その後の自然法則の因果あることなく経験の一致もあることがないとなって、

現象の説明が不可能となる。よって最初の因がある、という仮定は成り立たない。故に宇宙間の連絡秩序は自然法則の外には無い。

もし自由の因果があるとすれば、万有の規律を滅却してしまうことになる。さらにまた、その自由の因果も、

その上位の絶対の理法に依らざるをえない〔すなわち自由の因果ではない〕という矛盾を引き起こす。

(4)正説

世界の中、あるいは世界に関係して、絶対的必然の体がなければならない。

(すなわち、世界の根本に必然的存在がなければならない。)

(4)反説

絶対的必然の体は、世界の中にも、世界の外にも存在しえない。(根本の必然的存在などはなく、偶然的存在がある。)

(4)正説証明

現象の全体は変化の連続を持つ。なぜなら、変化の連続がなければ時の連続は認知されず、時の連続が認知されなければ、

現象は認められないからである。

さて、変化はその変化の前にそれを必然ならしめる事情を必要とする。そうして事情の連続を追っていくと、絶対的必然、

すなわち事情の無いもの、に到達せざるをえない。よって絶対的必然の体はなければならない。そして、

この必然の体は世界に属さなければならない。何故かと言えば、必然の体が世界の外にあるとすれば、

世界の現象は世界の外から必然という現象を得なければならなくなるからである。これはあり得ないことである。何故なら、

時間上で、連続の原始は、原始時間の前なるものに決定されるため、変化の連続の原始である最上の状態も、

やはり時間上に存在しなければならない。よって必然者は世界を離れてはありえない。

(4)反説証明

世界そのものが必然であるか、世界の中に必然なるものがある、と仮定する。このとき二つの場合を生ずる。

一には

万有変化の連続の中に、無事情的必然、すなわち無原因である原始を必要とする。そしてこれは時間上での現象決定の法則に反する。

二には

連続そのものが無始にして、その各部分は偶然的な事情であるということが可能だとしても、その全体は絶対的必然、

すなわち無事情であるとせざるをえない。すなわち事情=無事情となり自己矛盾である。何となれば、

各部〔偶然的事情〕に必然が無ければ、事情の全体にも必然があるとは言えないからである。ここまでは、

世界の中に必然があると仮定した場合の矛盾である。

これに反して、絶対的必然なる原因が世界の外に離れてある、と仮定すると、それはやはり世界の変化の起原者でなければならない。

とすると、この作用の始めでは時間に属さざるをえない。すなわち現象界に属さざるをえない。

故に起原者は世界の外に在ることはできない、という自己矛盾を起す。

以上のように宇宙論上の観念を表した。しかし、いかなる経験もこれらの観念に対応する事物を与えない。しかしまた、

これらの観念は単なる根拠の無い妄想でもない。

すなわち、理性が経練的な総合を成しつつ進展するときには、遂にはこれらの観念に達するのである。そして、

観念の数はここに挙げたものより多くも少なくもない。その理由は経練的の総合を先天的に限る総合的仮説の連続は、

ここに挙げたものの外にはあり得ないからである。

ここに説明した内容は要点のみを述べたもので、抽象的な項目だけを表した。これを詳しく明らかにしようとすれば、

経練的知識と突き合わせなければならないが、それは省略している。しかし、経練的知識と突き合わせようとしても、

前や後に障害が起り、その目的を達することができない。ただ理論上、〔正説、反説の〕相衝突する説が立つだけである。

よって、この上は何故このような正・反の衝突があるのか、その根元を明らかにするということだけが重要となる。

それを明らかにしてみると、結局、一つの誤謬から起ったものと判る。

この誤謬を述べる前に、先の相反対する説の中でどちらが好ましいかを考えてみる。

反説の方は、常に思想の展開の仕方が一様で、主義が一貫している。その主義とは経練的主義である。

これに反して、正説の方は経練的説明法の上に知力的命題が加わっているため、主義が単純でない。ここで、正説を独断論、

反説を経験論と名付けそれぞれの利害を挙げる。

独断論

- 実際的利益がある。

(1)正説で世界に始めがあるというのは良い。

(2)正説で霊魂は単一なりという〔この部分は、正反を対比させた段落ではなく、その前の段落〕のは良い。その方が好ましい。

つまりこれらは道徳宗教の基本になるので、尊く思える。

- 思弁上の利益がある。

正説の考え方は事情の連鎖を尽し、全てのものが起る始めを認める。 - 人望上の利益がある。

経験論

- 実際上の利益がない。

神も無く、世界の始めも無いという言い方では道徳宗教の根本が崩れてしまう。 - 思弁上は独断論よりはるかに勝れた利益がある。

経験を当てにして着実に進む。よってその研究はどこまでも行かなければならない、という方針は、 学理探求の大きな刺激となる。こうして探り得た知識は確実な根拠があって大きな利益である。 ただ注意すべきはこの成果に安住して独断論に陥らないようにすること。 - 妙なことに非常に不人気である。

その理由は、いくら探求しても際限が無いため、人間の知識の構成的性質に合わないためである。

ここでは、上記の利害は措いて両論を公平に批判してみる。まず日常の判断では状況に応じて独断論にも経験論にも傾く。

しかし、このようなどっちつかずではいけないから、何とか解釈しなくてはならない。その場合、独断的解釈はできず、

批判的解釈しかできない。

批判的解釈の中で、先ず穏当なものは懐疑的解釈である。懐疑的解釈の立場で見ると、正・反の二説は大きすぎるか

小さすぎるかのどちらかである。

(1)について見ると、反説の「世界に始め無し」という主張は、我々の思想には大きすぎる。なぜなら、

始めが無いからどこまでも進み極めなければならない。ところが、到底過去である永劫を極めるわけにはいかないから、大きすぎる。

これに反して正説の「世界に始めあり」という主張は、我々の思想には小さすぎる。なぜなら原初というところに至れば、

我々の思想はその前の時を想像してしまうからである。

この問題は、他の三組の正説・反説についても同様である。つまり、何れの場合でも宇宙論の観念が経練的総合の進歩に対して、

大きすぎるか小さすぎるかである。たいていは反説の方が大きすぎる。

更に進んで、充分な解釈をするためには超絶的唯心論(先験的観念論)を明らかにしなければならない。

超絶的唯心論とは、我々の心に先天的元素があって、現象世界を構成するという説である。よって、

現象世界のものは本体あるものではなく、心を離れて存在することはできない。さらには心も一現象にすぎない。

本体は不可知的である。しかし、本体ではなく現象に注目するとき、事物が空間・時間上にあるということは確実で、

その存在の様態は夢や妄想と違って、整然たる規律に随うものである。ただし、その事物は経験を離れて、

あるいは経験の外では成り立ち得ない。

ここで例えば「月の世界に住民がいる」という命題はどう解釈すればよいか。──これは正しい説で、

その意味は経験の進展において、未来にこの真偽を実地に確認しうるだろうということである。

純理反説を検討してみよう。これは一つの仮説論式に依ってある。すなわち、もし大前提において事情(条件)

を具えたものがあるなら、その事情の全系列がある。

小前提は感覚的(経験的)事物であり、事情を具えたものである。

よって断案には事情の全系列がなければならない。

大前提 もしBあればAがある

小前提 今Bがある

断案 故に今Aがある

に同じ。

この論理において、大前提は超絶的意味になっている。すなわち、範疇だけに従っている。しかし、

小前提は経練的意味になっている。よって範疇を現象に応用したことになっている。これは故意に作られた誤りではない。

人間の理性が働く上でやむを得ない迷いである。

この迷いとは、大前提のところでは、事情が一遍に分るような考えになっている。分るための時間は少しも関係していない。

しかし、小前提のところでは、時間を外しては表せない内容を提出している。その内容は時間上に有るべきことのため、

大前提のところには達することができない。

にも関わらず、断案ではそのことを無視して結論を出している。時間などいかにも取るに足らぬことのようにである。

さて、このように言ってしまうと話はここで終ってしまうと思うかもしれないが、そうではない。

大前提と小前提の二つの命題は、どちらも根拠がある。この二つは、どちらか一方だけが正しいということではない。よって、

この上は大前提と小前提の双方の論者をして対立させるのではなく、それぞれの論拠を尽させるという方針で検討する外に道はない。

簡単に言えば、大前提は本体に言及している。小前提は現象に言及している。しかし、本体は我々が知り尽くすことは出来ないもので、

それについて論を立てるのは無用のことである。現象は時間上で段々と形作っていくものであるから、

経験の外に論点を挙げることはできない。このように言うと、それでは〔本体に通ずる〕全体に関する原理は無益なのか、

という意見も出ようが、そうではない。この理性上立てるところの〔大前提・本体に関わる〕原理は、一つの規範的な働きをなす。

それはどういうことかというと、〔小前提の〕現象の推移する状況を検討すると、その目的は〔大前提〕

全体に行き渡るところの原理に到達しようとするところにある。その原理に達するまでは、経練的進歩を中止してはならない。

また〔大前提は〕その原理へ向って進むべきことを示す。これを規範的作用という。つまり、目的を設定して、

そこに達せしめようという作用である。

この規範的作用とは構成的作用と区別して言う。構成的作用とは、原理によって経験的でない知識を生ずることを言う。

これまでの形而上学の誤りは、規範的作用を構成的作用と取り違えたところにある。

規範的作用は、原理に達するまで経練的進歩を中止せずに進め、と指示する。すなわち無限の連続を促している。

無限の連続を無限の進歩という。

この無限の進歩〔規範的作用〕を不定の進歩〔構成的作用〕と取り違えてはならないのである。

直線を例に取ってこの違いを見てみる。

「直線を無限に引き延ばすことができる。」この意味が無限の進歩と不定の進歩とでは異なる。

・無限の進歩の場合の意味

「引き延ばすことを中止してはならない。」

・不定の進歩の場合の意味

「欲するだけの任意の長さに延ばせる。」

つまり、無限の進歩とは、その活動を持続する力について言うべき言葉である。これは、今有る事情から開始して、

順次に進んでいくときに適用される。このときには、進むことのできる歩みが、無限にまで達するということである。

しかし、不定の進歩は、無限に達する連続の任意のある点を取りうる、ということである。

もう一つ、現在生きているある人を基点として、その祖先をたどるという例を見てみる。これは、何代かを過去へたどったところで、

その道に限りが無いことを知る。〔実際には、家系の記録の調査で分ったところとなる。〕

そのとき、もし家系の連続がその全体において、経練的直覚に与えられる〔家系の記録が無限に与えられる、と解釈する。〕ならば、

その連続をたどれば無限に進むわけである。〔無限の進歩〕

しかし、もし家系の連続の任意の一つ〔任意の過去までの一連〕が与えられてあるだけなら、不定に進むだけとなる。〔不定の進歩〕

〔無限の進歩も不定の進歩も、小前提すなわち経験的命題の適用の仕方に関する内容である。これを大前提の「無限という先験的概念」

と混同してはならない。〕

これによって、先の四つの概念を解釈すれば次のようになる。

(1)宇宙現象の合成の全体という観念がある。これは現象を順次にたどっていくと、その現象の始めあるいは限界というところへ

達するか否か、というもので空間・時間に限りがあるかないかの論である。

ここで、その順次にたどるということが無限進歩か不定進歩か、どちらであるかを考えてみると、無限進歩ではない。

なぜな無限進歩というならば、その連続の全体がたどる前から存在して、たどる場合はそれを順次に尋ねていくのでなければならない。

しかし、我々の現象世界に対する歩みは、経験に依って一歩づつ進み、進んだ先を基点として更に歩みを重ねていくのである。

その進む先は段々に見えて来るのであって、経験するべき現象の全体がはじめから与えられているのではない。

よって無限進歩ではなく、不定進歩である。

そして経験の達する限りにおいて、知識を持つことができるのだから〔理性を〕経験の達しないところまで及ぼして、

時間上・空間上、無限であるとか有限であるとかいうことはできない。よって我々は経験を推して進まなければならないと言えるし、

そう言わなければならないが、その経験の全体について論ずることは出来ない。

したがって我々はただ、世界は時間上始めが無く、空間上際限が無い、と言わなければならない。それは何故かというと、

際限があるということが出来ない、つまり際限ということが覚知されないからである。これを更に論の正面から言えば

〔際限を覚知することは〕不定の進歩である。つまり〔時間・空間の〕全体の分量が分らない。このように言っておかなければならない。

ここで注意しておくべきことは、世界現象全体という概念を問題にしたときは上記のようになるが、その現象の一々について言えば、

始めがあるということも可能である、ということである。

例えば人類の始めというものは〔経験的〕探究の進展によって発見しうる、ということである。

(2)経練的事物の分割の全体という観念がある。この進み方は無限進歩か不定進歩かというと、無限進歩である。

なぜかというと、ある経験的事物を直覚したとき、その内容には極限の部分までが籠っている。そこで、その極小部分の方へ、

探究し進んでいく。故にこれは無限に進み行きて分割する。しかしながら、その物が無量の小部分から成る、ということはできない。

なぜなら、その「小部分」は我々が未だ到達していないところだからである。

このことは空間について言っても、物体について言ってもあてはまる。(よって極微所成論、微分子論は成り立たない。)

ここで注意すべきは、このように段々分割して行って際限が無い、ということは、その物が分割可能な部分から成り立っている場合に

言える、ということである。

ところがその成り立ちが一種独特の組織になっているときは、どこまで分割していってもその組織がある、とは言えない。

例えば有機物を分割していったとき、どこまで行っても有機物であるとは言えない。

ここでカントは注意を加えて四つの宇宙論的観念の中で、はじめの二つを数理的観念と呼ぶ。その理由は、

同類のものの総合に属する観念だからである。後の二つを動学的観念と呼ぶ。その理由は異類のものの総合的観念に属するからである。

すなわち、はじめの二つは現象界の中の総合に関するが、後の二つは現象でないものを入れてくる観念である。

(3)原因・結果の解釈に二つある。すなわち、万有的自然法の因果と自由的因果の二つである。

現象界の事物では万有的因果が成り立たなければならない。しかし、現象ではない実物・実体では自由の因果が言われる。

ここをカントは長く論じている。

因果は範疇であるから、現象世界ではどこでも行われるべきことである。よって現象世界では原因があれば結果がある。

その原因にはまた原因がある、という風にどこまで進んでも止りようが無い。しかし、現象の外、経験の外について言うときはは、

そこに因果法があるとは言えない。しかし我々の世界の実際を考えてみると、現象でないものから起された結果がある。

その結果の方から言うと現象でないものを原因とせざるをえない。しかしこの原因は現象界の原因のようなものではない。

すなわち、その原因は更に別の原因を要するものとは言えない。しかし、そのような原因が現象界に結果を表している。

これは自由因果と言わなければならない。

よって我々の認めるところ、二通りの因果法がある、と言うべきである。よって彼の正反両説は少しも不都合はない。

人間にとって、特に道徳上の問題は、現象世界ではない実物・実事に依っての自由因果で心で決定する。 他より見るときは自然因果である。つまりこれは自然から実際の方から見るのである。〔この注意書の意味がもう一つ不明瞭。〕

(4)現象存在の従属の全体という観念である。現象世界を見ると、全ての物は偶然的存在である。そして、

その偶然として従属するところを順次たどっていくと、根本に必然的なものが無ければならなくなる。その偶然的なことと、

必然的なことの二つが矛盾してあるというのが、ここでの正反両説の主旨の困難である。これも動学的観念、

すなわち異類の総合の問題である。この問題は難しいことではあるが(3)が明らかになった上は同様に考えれば良い。

すなわち、現象世界のものは全て従属的である。しかし、その現象世界とは独立して存在できないものである。

そうだとすると現象世界の根本に、必然的なものが独立に存在していなければならない。一切の事物が偶然的である、

すなわちすべてが事情に依って存在している、とは現象界だけに言うことである。しかし、

現象の外に在るものの根本について言うときは、必然的なものがある、ということになる。

このように見れば、偶然・必然とはそれぞれ違った世界について言うのだから、少しも矛盾にならない。

正反両説が正しいことになる。

ここで注意していることは、必然的なものが必ず有ると言い切ったのではない、ということである。

むしろこのような物を論ずるのは、経験の外に渉ることで、我々には為し得ない領域に属する。

しかし(4)正反両説は相容れない物ではないということは説明したのである。

この必然的なものとは神の類で不可知である。

以上のように四概念の解釈を終った。ところで我々は経験というものに依って現象世界を組立てる以上、

どこまでも経験に依って推し進まなければならない。しかし、その進みを為すとき、上に挙げた先天的概念、

すなわち経験でないものが規範になるという仕組みである。特に(3)(4)では、

経験の外に実物有りということも肯定するように論じている。

そこで、この実物が果して有るのか無いのか、その研究をすることが極めて重要である。これを行うのが、次の「純理妄想」である。

2.2.2.3 純理妄想(純粋理性の理想)

この妄想という言葉は理想という意味もあるので、理想とも訳す。つまり理想というものは妄想であるという論になる。

これまで心理学的観念、宇宙論的観念を見てきたが、これより神学上の観念に入る。これらの観念は事情的なものから進んで、

無事情的なものに入った。無事情的とは経練的の元素を離れたという意味である。

ここで純理の妄想という観念に至ってみると、これはただの観念ではなく、理想である。どういうことかというと、

観念とは抽象的なものであるが、理想とは具象的あるいは個別的なものである。すなわち経験を離れて観念のみに依って

立てられた一個体である。

例で説明すると「人の性質」という観念の完全なるものは、全ての能力が充分に進歩したものであるとともに、

それらの能力に関係する全てのことを具備したものである。これが「人の性質の理想」となると、

この条件を全て持っている一個体を指すことになる。

理想には無論、総ての徳目が具わる。よって理想について相反する説などはありえない。また反面的の性質備えておらず、

性質は全て正面的なものである。このような理想が人の智慧の中にある。人々は各々理想を立ててこれに支配される。

よって善とか悪とかいうことは、すべて理想によって判定することである。この理想は各人が持っているがこれを

実地に顕わすことはできない。

小説ではこれを実地に顕わそうとするが、そこでも顕わし尽すことができず誤ることがある。

とくに小説では経験上の感覚の形状にあてはめて書こうとするから、実地に顕わすことは困難になる。このように理想というものは、

いくらでもあるものである。

さて、超絶的な理想とはどのようなものだろうか。

これは先天的にありうべきものの総体、すべての実体の総体である。つまり、実体と言われるべきものの全ての観念を

収め尽したものである。そこでこれを論式にあてはめると分意論式となる。例えば

「AはBあるいはCあるいはDである。」

主辞のAというものにBもCもDもすべて具している。このような「体」に名を付ければ原始体とか最上体と言うべきである。

これが神学上の観念である。これはいくつもあるものではない。ただ一つである。この理想に対する実体、すなわち神がある。

これまでは、この神の観念の起原を述べてきた。そしてここに至って神という体の存在を認めるには、

その証明法が無ければならない。神の存在証明は三通りある。存在論的証明、宇宙論的証明、自然神学的証明である。

(1)存在論的証明

デカルトが言っていることと同じである。すなわち、神という観念には全ての存在という属性を含む。ということは、

必然的存在という属性も含んでいる。必然的存在を含んでいるのだから、神は必然に存在するべきである。

カントはこれを批評して、この論は成り立たないという。何故かというと、神の観念には全ての属性を含むけれども、

今問題にしている属性、すなわち「必然の存在」とは、属性にあてはめるべきものではない。属性というものは、

その有無によって体に増減があるものである。しかし「必然の存在」は、あってもなくても神の観念に増減が無い。

ちょうど、百匁(375g)の金は想像で思ったとしても、実際に目の前にあったとしても、百匁に変わりが無いわけで、

百匁という属性が何等増減を与えないことと同じである。

故に実在〔必然の存在〕ということは実の属性ではない。

(2)宇宙論的証明

凡てのものを観察すると、千変万化極まりがない。つまり凡てのものは偶然的存在であり、事情(条件)に束縛されている。

この偶然のものがあるからには〔偶然を引き起こす〕必然的なものが、なければならない。すなわち神がなければならない。

このような結論に達するのは、先ず有限の有様の観察推理からはじまって、無限に達し、その無限において必然的・無事情的なものを

認める、ということになる。すなわち〔有限の有様という〕結果から、〔無限という〕原因に遡り、その極点に達したのである。

カントはこれを評して言う。この論も正確ではない。何故なら、結果から原因に遡ることはいくらかはできるけれども、

無限に至ることはできない。無限に至るということになると、経験を超越していかなければならないが、経験の外、

現象の外は知ることができない。

故にこの論は言葉の上ではつじつまが合うように見えるが、実は成り立たないものである。

(3)自然神学的証明

万有を観察すると、総てにその意匠〔存在目的〕があり、それを達成するための計画に従ってある。

万物が様々に美しいことは実に不思議である。これらの美が偶然に現れたとは思えない。必ず意匠を計画するものがあって

現わしたに違いない。そうだとすると、意匠者すなわち神がなければならない。

カントはこれを評して言う。なるほど、意匠者があるようにも思えるが、そうだとしたらその意匠者は結果相応のものと

しなければならない。すなわち、我々が感動する程度の美を創出するものということになって、最上至極のものとは言えなくなる。

さらにそういう意匠者としてあるとしても、そのものを創造者とすることはできない。ちょうど、机を作った大工は

意匠者に違いないが机の本質を大工が創造したとは言えないように。

とするとこの論は神の証明にはならない。

結論

このように三つの証明があるが、何れも成立しない。となると、神があるということは許されないことになる。

そしてこの三つの外に証明法は無い。何故なら証明法は、純粋に先天的なものに依って立論するか、

経練的なものに依って立論するかの二通りである。また経練的な立論は、特殊の経練に基づくか、一般の経練に基づくかの二通りになる。

〔都合三通り。〕

そして、上の三証明はちょうどこの三通りでの立論となる。〔存在論的証明:先天的、宇宙論的証明:一般の経練、

自然神学的証明:特殊の経練〕これら三つが成り立たないのであるから、神の証明は出来ないとしなければならない。

三つの証明は存在論的証明からはじまって、それが形を変えて宇宙論的、自然神学的証明になったものであるから、

順番を逆にたどって検討してみる。

先ず、自然神学的証明で言う、美しい精巧は我々の経験で観察される。しかし、経験には限りがある。無限の経験はありえない。

よって、経験上だけの論拠に基づいて論じたとすると、神の存在ということは言えない。神は広大無辺、無限のものであるから。

よってこの論が完全でないことが知れる。

さて、経験程度の美しさ、精巧さであると言っても、経験しただけのことはある。ある限りはその原因が必然になければならない。

このように言うと宇宙論的説明になる。

他のことは分らないとしても、経験上確実に我が身というものがある。ここから遡って考えれば、必然の原因、無因の因、

絶因の因、すなわち原因を更に要しない原因、すなわち神が必ずなければならないというのが宇宙論上の説明である。

この説明は我が身があるというところ〔個別経験〕から原因を更に要しない原因に到達して、それを神とした。しかし、

よく考えると神というものは、個別の今現にある我が身に対しての、原因を要しない原因であるばかりでなく、

その個別にある全てを含んだもの、すなわち原因を要しない原因の全てでなくてはならない。つまり、あるべくしてあるもので、

全てを含むものである。〔この段落は原意をかなり増幅している。〕

ここに至ると存在論の領域に入る。すなわち存在論上の証明とは、神すなわち全ての実体の総体は、

必然の存在〔あるべくしてあるもののすべて〕を具えたものであるが、故に、あると言える、という論を立てた。

以上の様に三個の証明は別々であるが、つきつめてみれば存在論上の証明が根本となって宇宙論上の証明、

自然神学上の証明と形を変えているだけである。

さて、その存在論上の証明が成り立たない。何故かというと、全ての実体の総体とは、ただの観念で、

経験的なものではないからである。したがってこの中に含まれる必然存在もただの観念に留まるわけである。

よってこの必然存在の属性が有ると言っても無いと言っても、全ての実体の総体というものに対して、益も損も無いことになる。

もし損益が無いことは無い、必然存在によってその観念が現実になる、と言うならば、それは総合的な判断となる。

総合的であれば経験に依らなければならない。ところがその経験は無いから、神が現に在るという証明にはならない。

「神は必ず存在する。」これが分析的判断であれば、神という語に意味の損益は無い。

以上のように批判した結果、神の理想はどのようになるかというと、ただの理想に過ぎない、ということになった。

その理想の通りのものが実在する、と言えば妄想になってしまう。しかし、実在するという証明は成り立たないが、

この理想はただの妄想とは違う。我々にとっては必要な妄想である。よってその働きがある。

我々は経練的知識を総合し、統一することが必要である。その時はこの神の理想に依って、総合し統一する。

そこであたかも神があるかのように、我々は行動し、段々と進む。経験は到底この理想に達することはできないが

〔この理想があることにより〕経験をして中途で止まることなくどこまでも推し進める。

その極限までもという思いを起させて進ませるのがこの理想の働きである。つまり規範的作用である。

故に我々は先ず、神があると前提して進む。その神がどのような性質・徳用があるか、ということは純粋理性の範囲では言えない。

しかし、どのようなものか知れないが神はある、という前提で段々と経験を重ねていくのである。

神は┬現象としては可知的にはない。

└本体としては不可知的にはある。