ホーム > 雑文・文献・資料 > 仏教の歴史 その2

仏教の歴史 その3

2012年7月21日 同朋の会から

二、大乗の興起

後代の仏教者はしばしば「仏教東漸とうぜん」という表現を用いる。ところが、紀元前の諸世紀においては、仏教の顔は明らかに西に向けられていた。その顔が、やがて東に向けられ始めたのは、およそ紀元前後のころのことであった。だが、そのことに語り及ぶまえに、我々はまず、仏教の中における大きな変化について語っておかなければならない。それはほかでもない、「大乗」と称する「新しき波」が、いまや仏教の中に顕著な存在として姿を現わしてきたことについてである。

その「新しき波」が、いつごろ、いかにして、何びとによって生まれいでたか、その始動のいきさつは、だれも明確に語ることはできない。それについて我々が指摘し得ることは、わずかに、第一には、それは明らかに進歩主義の比丘びくたちによって、いわゆる大衆部の思想的系譜の中に生まれたものに相違ないということであり、第二には、紀元前の一・二世紀から紀元後の第一世紀ごろにかけて、いわゆる大乗経典なるもののうちの重要なもののいくつかがすでに存在していたということである。そして、それらの大乗経典を背景として、ナーガールジュナ(龍樹)のすぐれた思想的活動が展開されるに及んで、大乗仏教なるものの姿は、いまやあざやかに仏教史の舞台の前景に現われいずるに至ったのである。

(288〜289ページ)

名文ですが言い回しが難しいですね。

前回言いましたが、この当時のインドはペルシアやギリシアと交通が盛んでした。ギリシア人が王である国がインドの北西に結構できていました。このへんをもう少し説明します。

この地図のメナンドロス(ミリンダ)とはギリシア人の王の名です。仏教に帰依したギリシア人の王です。立派な王で善政を敷いたと言われています。この時代のインドにあったギリシア人の王国は、支配階級はギリシア人で言葉もギリシア語、そしてインドの大衆を支配していた。インドの大衆の中ではカーストが根を張っている。そういう世界の中で、メナンドロスが出た。メナンドロスは仏教徒になったギリシア人として有名です。そして「ミリンダ王の問い」という名前のお経が残っている。このお経にはメナンドロスと仏教僧のナーガセーナとの問答が記録されています。メナンドロスは聡明な王でギリシア思想を身に付けている。ソクラテスやプラトンなどのギリシア哲学も学んでいたと思われます。一流の学者でした。その自分の知識を上回る者はインドにいないのかと家臣に問いました。家臣はナーガセーナを見つけて、彼を王宮に連れてきて問答が始まる。

最初はメナンドロスが自分の考えに自信をもっているのですが、ナーガセーナと対話するにつれて自分の依って立つ立場を崩されていく。最終的に自分の考えがナーガセーナに及ばないと知って、仏教徒になってしまいます。そして仏教教団を保護し精舎やストゥーパや伽藍を建てた。

「伽藍」という言葉も今回はじめてわかったのですが、インド語なのです。漢字で音を写しただけです。「南無阿弥陀仏」と同じで漢字に意味はありません。

メナンドロスのような事が当たり前だったようです。私達は仏教というと東洋だけのものと思いがちですが、この時代はそうではなく、ヨーロッパの端まで伝わっていたし、いわば進歩的な人が仏教徒になるということは当たり前のことだった。

なぜ仏教徒になったか。インドですから仏教の他にバラモン(ヒンズー)教があるわけです。この当時も仏教徒よりバラモン教徒の方が多い。そして稀にバラモン教徒になるギリシア人の王がいましたが、仏教徒になる方が圧倒的に多い。なぜそうなったのか。

バラモン教はカーストが基本になっている。人間は不平等な階層のある生き物であるという考えは絶対です。ところが仏教はこの考えを否定します。ですからバラモン教からすれば仏教は非常識極まりない。そしてギリシア人はインド人にとってはよそ者です。メナンドロスのようにかなりの世代を支配した王家の人でもよそ者であることに変わりありません。よそ者はカーストの外です。カーストを認めるインド人からすると、ギリシア人はカーストの外にある野蛮人ということになる。バラモン教に帰依すれば、カーストに組み入れられてクシャトリアくらいになってインド人に同化できるでしょうが。そういう差別構造しかない。ところが仏教はギリシア人もインド人も平等だという。ギリシア人からすれば自分を真っ当に扱ってくれる宗教だなとなる。そういうことで仏教に帰依する人が沢山出たと思われます。仏教徒の数は少ないのになぜ世界宗教と言われるかというと、この平等主義に理由があるのでしょう。

メナンドロスとナーガセーナの対論の様子を描いた絵を見つけました。この絵ではメナンドロスの宮廷にナーガセーナが招かれたように描かれていますが、メナンドロスがナーガセーナの精舎を訪れたという説もあります。

メナンドロスとナーガセーナの対論の様子を描いた絵を見つけました。この絵ではメナンドロスの宮廷にナーガセーナが招かれたように描かれていますが、メナンドロスがナーガセーナの精舎を訪れたという説もあります。

この絵は近代に想像して描かれたものと思われますが、ご覧の通り仏教的な絵ではなくギリシャ風の絵です。

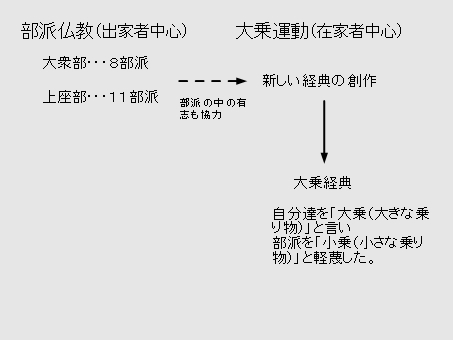

この頃の仏教を部派仏教といいます。釈尊の在世当時はインドの北部マガタ国周辺に広まりましたが、釈尊が亡くなった後、各地の弟子達がグループ(部派)を作りました。グルーブが異なりますので、教えの中身も段々と違ってきます。紀元前200年あたりには結構な部派が作られていましたが、部派仏教の中心は出家者です。在家の仏教徒ももちろんいましたが、出家者を支えるという脇役的な立場でした。

この頃の仏教を部派仏教といいます。釈尊の在世当時はインドの北部マガタ国周辺に広まりましたが、釈尊が亡くなった後、各地の弟子達がグループ(部派)を作りました。グルーブが異なりますので、教えの中身も段々と違ってきます。紀元前200年あたりには結構な部派が作られていましたが、部派仏教の中心は出家者です。在家の仏教徒ももちろんいましたが、出家者を支えるという脇役的な立場でした。

部派はおおざっぱに分類すると

大衆部が8部派、上座部が11部派、合わせて20部派くらいありました。

大きく2分される大衆部、上座部の特徴を言いますと、大衆部は進歩的な考えの出家者たち、釈尊の教えを時代に合わせて解釈していこうとする人々です。今の言葉でいえば出家者の中の革新派というところでしょう。これに対して上座部は出家者の中の保守派です。

このような出家者が中心の仏教の状況の中で、メナンドロスのような人が仏教徒になると、その下の人々はそれになびきます。そして仏教徒がどんどん増えていったと思われます。そうすると出家でない在家の人々の中にも、仏教に精通する人が出てきます。観無量寿経に耆婆ぎばという大臣が出てきますが、この人は医者でかつ仏教徒であったと伝説されています。そういう人がたくさん出てくる。地位と力があり頭の良い人で仏教徒になる人が多くいたのでしょう。すると、出家していないのに、仏教に精通する人や、仏教の考えを徹底的に推し進めようといった人々が現れる。それを自分が納得できる形で生活に反映して広めていこうという流れが起こる。

部派仏教の人達は一般の人々に教えを広めていましたが、国から保護されたり土地や財産を寄進されたりして或る種の特権階級化していたと思われます。その中で自分達だけにしか分らないような難解な学問を作り上げる傾向にあった。学問をするためには働かないでも食える境遇が必要です。釈尊の教えを突き詰めていこうとすると、どうしても学問の方向にいく面がある。そうして自分達の世界に閉じこもってしまう傾向があった。象牙の塔という言い方がありますが、在家の人が分らない難しい内容を毎日いじくり回し自分の覚りを得るという方に傾いてしまった。

そういう部派のあり方に対して反動が起ってきた。釈尊の教えとは、難しい学問を究め自分達だけが助かればいいというようなものなのか、と。そういう疑問が在家の方から出てくる。そのような疑問を起した人々の活動を、ここでは「新しい波」と言っています。

この人達は何をやりだしたかというと、新しい経典を「創作」しはじめました。部派の人々は釈尊が起源とされる、伝統的なお経(阿含経)を持っています。これは創作ではなく釈尊の言葉を伝統しているといえる。しかし、そこで言い表されていないことを表現しなければならない時代になってきた。そこで時代に即して、かつ部派という少数の人々ばかりでなく、出家も在家も含めた多くの人々に伝えるために釈尊の教えを解釈して表現するということを始めた。それは新しいお経=釈尊の言葉としてみなしていいものだ、とこの人達は考えたのです。とても大胆なことです。釈尊の言葉を「創作」する。つまり、実際は釈尊がそういうことは言わなかったという面では「嘘」を作り出すのですが、それは嘘ではない、釈尊が言われた言葉を自分達が解釈するとこうなるのだ、という文章を作り始めました。この新しい経典は、一人だけの作業ではなく、多くの人々の共同作業で作り出されました。だから特定の著者がいないのです。

そしてこれらの経典の作成には在家者が中心となって関わっていたと考えられますが、その内容は非常に高度なものが多い。部派の学者が考えることよりもさらに高度な内容があったりする。この事業が在家者だけでできたとは考えられません。おそらく部派の中の有志が大乗の人々に協力したのでしょう。その有志の多くは進歩派の大衆部から出たものでしょう。しかし大衆部ばかりでなく上座部からの協力も結構あったろうと私は想像します。つまり部派に属していた人は裏表を使い分けて出家者の形を守りながら大乗にも通じていた人がいたと思います。

これらの新しい経典が「大乗経典」と言われるもので、私達がお経と言う時は、この大乗経典を指します。そして新しい経典を作り出した人々は自分たちのことを「大乗」と言うようになりました。大乗、すなわち大きな乗り物です。なぜかというと全人類を救うことを目的とするから。しかしその立場から部派を見ると、自分達だけの世界に籠もって自分の覚りだけを求めている連中ではないかと映りました。そこで、大乗の立場の人々が部派を「小乗」、小さな乗り物と言って軽蔑したのです。ですから部派の人達が自分達のことを小乗とは絶対に言いません。

さて、日本には事実上、大乗経典が伝来しました。私たちが仏教と言うときそれは大乗仏教を指します。では小乗すなわち部派仏教はどうなったか。実はインドでは大乗が起こった以降も部派は勢力を保ちました。どちらかというと大乗の方が部派よりも劣勢だったようです。この部派仏教はスリランカや東南アジアに伝来し、今日まで伝統されています。

次に紀元前100年から紀元後100年ほどの間に出た、初期の大乗経典の有名なものを挙げてみます。それぞれの特徴を一言説明も付けています。

般若経・・・空くう

法華経・・・一乗いちじょう

華厳経・・・三界唯心さんがいゆいしん

浄土経典・・・阿弥陀信仰

般若経は一つの本(経典)ではなくたくさんの本があります。有名な般若心経はその多くの本のうちの一つです。空は空即是色色即是空の空です。空の意味には入りませんが、空という考え方は仏教の基本です。ですから他の経典の考えの土台にもなっています。

次が法華経です。一乗とは一つの乗り物という意味です。先ほどの大乗と小乗の考えに形だけ囚われてしまうと、互いに喧嘩するようなことになりかねません。そういう事態を起さず、仏教は全ての人を救う一つの乗り物という立場を強調します。

次の華厳経。三界唯心とは、三界とは私達が生きているこの世界ですが、この世界とは我が心でとらえたもの以外の何者でもない、ということが唯心です。その我が心で世界をとらえて、また世界に縛られてしまう。そういう自分の心をよくよく反省すると覚りに通じることになる。

最後の浄土経典。私達の宗派の浄土三部経がここに含まれます。「阿弥陀信仰」という言葉は私は好きではないのですが、特長を一言で書かざるをえない場合こうなります。その阿弥陀仏とは何かというと、大乗の目標である全人類の救いを実現した、と言っている仏さんです。ではその阿弥陀仏がいるというのなら、なぜ自分は覚っていないのだ。という疑問がこのお経を読む私達に起きます。阿弥陀仏はそういう問いに私達を引きずり込みます。そして、阿弥陀仏とは何か、自分が覚るとはどういうことなのか、といった点を考えさせる方向にもっていく。そこから仏教を学んでいくと、三界唯心、一乗、空に繋がっていきます。そういう仕組になっています。

ですから、これらの経典はそれぞれ別のグループで作られたものですが、その根っこは皆繋がっています。

最後の話題、龍樹(ナーガールジュナ。西暦150年〜250年頃)です。正信偈では龍樹太士出於世の部分ですね。これまでの話では、個人名が出てきませんでしたがようやく龍樹という個人名が現れます。

最後の話題、龍樹(ナーガールジュナ。西暦150年〜250年頃)です。正信偈では龍樹太士出於世の部分ですね。これまでの話では、個人名が出てきませんでしたがようやく龍樹という個人名が現れます。

龍樹の出身地は南インドのデカンのナーガールジュナコンダというところです。これまでの話では仏教の中心は、ヒンドゥスタンや北西インドでした。ヒンドゥスタンとデカンはヴィンテヤ山脈に遮られて世界が違う。アショーカ王の時代に統一はされますが、その後また分裂してしまい、龍樹の時代にはデカンはアーンドラ王国になっていた。龍樹はそこで生れて、最初はバラモンの優秀な修行者だったようです。その後上座部の部派で出家します。そして上座部の中心地だった、カシミールに行き勉強しました。そこで部派の学問を修めたが満足せず、大乗に転向しました。そして南インドに戻り、そこで生涯を終えました。

さて、龍樹は論師です。論とはお経の解説や解釈です。論を作る人を論師といいます。ついでに言うと七高僧、また親鸞さんも論師です。龍樹は大乗仏教の最初の論師として個人名がはっきり出てきた人といえます。龍樹は論を沢山作っていますが、代表的なものを挙げると次の通りです。

中論ちゅうろん

大智度論だいちどろん

十住毘婆裟論じゅうじゅうびばしゃろん

中論は非常に難しいです。読んでいると頭が痛くなりますが、これが大切なのです。先ほどの空の考え方を徹底的に書いている本です。

大智度論は分量の多い論で、私は全部は読んだことがないのですが、あまり難しくはありません。菩薩の修行のさまざまな内容が書かれています。

十住毘婆裟論はこれは菩薩の修行の段階を十の位に分けて、それを解説したものですがその中の易行品いぎょうぼんという部分が私達の浄土教で重要視されます。

改めて正信偈の龍樹の部分を見てみましょう。

釈迦如来、楞伽山にして、衆のために告命したまわく、南天竺に、

※南天竺=南インドですね。

龍樹大士世に出でて、ことごとく、よく有無の見を摧破せん。

※摧破とは打ち破るという意味です。有無の見をすべて打ち破る。

これが空ということです。

大乗無上の法を宣説し、歓喜地を証して、安楽に生ぜん、と。

※大乗の無上の教えを説き広め、歓喜地(覚りを得た喜びの境地)

を自分で体験して安楽=浄土に生ずる。

難行の陸路、苦しきことを顕示して、易行の水道、楽しきことを信楽せしむ。

※覚りという目標に向かって、陸の道を歩いて行くことは苦しい、船

に乗って水の上を進んでいくことは楽しい。それが阿弥陀仏を信ず

るということなのだ。(この内容を語っているのが十住毘婆裟論の易

行品です。)

弥陀仏の本願を憶念すれば、自然に即の時、必定に入る。

※弥陀仏の本願に気付き忘れないようになれば、自然にそのとき覚

り(=必定)に入る。

ただよく、常に如来の号を称して、大悲弘誓の恩を報ずべし、といえり。

※阿弥陀仏の名を常に称えて(覚りを得てこそ、常に称えられるよう

になります。常に称える努力をして覚りを得ようとすることは意味の

無い苦行でしかありません。)そういう、常に称えることのできる自分

の立場を見つければ、阿弥陀の大悲の誓願の恩を、自分が生きる

ということによって返していくことになる。

こうして正信偈の龍樹の部分を改めて皆さんに説明してみると、親鸞さんはさすがにポイントを押えていると思います。