ホーム > 雑文・文献・資料 > 清沢満之 > 『宗教哲学骸骨講義』意訳

『宗教哲学骸骨講義』意訳

第三章 宗尊体論

ゴッドの事を論ずる。『宗教哲学骸骨』第二章を参照すること。

〔ここで清沢がカタカナで「ゴッド」と言っていることには、それなりの意図があると考えられる。第一章で「無限とは神、仏、

真如等を指す」と、あえてミソもクソも一緒のような言い方で「神」や「仏」が無限の単なる別名、

同一対象の個別宗教毎の別名でしかない、という立場を表わしている。この立場は、参照せよという『骸骨』第二章の表題が

「有限と無限」であることからも確認できる。

清沢はここで、その対象を「尊体」という、おそらくは清沢が作ったであろう造語を用いて章の表題にしている。 「尊体」は「本尊」と言っても同じであろう。しかし「本尊」と言ってしまうと、そこに仏教臭さが混入する。 それはキリスト教の概念と相容れない。従って「尊体」という造語でそれを避けたと思われる。またここで「神」ではなく、 「ゴッド」と言っているのは「本尊」の場合と逆で、「神」と言ってしまうと、キリスト教臭さが混入し仏教の概念と相容れなくなる。 「ゴッド」はカタカナの分、臭みは薄く、ここでの論調になじみやすい、といった感覚があって使ったのではないだろうか。

これに対して、個別宗教の教義的立場─神の側、仏の側、双方─から、様々な反論が起こりうる。

「神は全能の造物主であり、仏はそうではない。そのような不完全なものと、神を同列に論じてはならない。」

「全能の神の所造の世界に、何故、現に見られる凄まじい悪と苦悩が存在するのか。これを知った上で、

かつ自分が現に有るということを考えるとき、そこに菩提心(仏)というものを考えないわけにはいかない。」

おそらく、この二つの立場─(キリスト教的)有神論と(仏教的)無神論(しかし菩提心は認める)─は、相対立するように見えながら、

結構近い位置に立っているのではないだろうか。

しかし、個別宗教をドグマとしてそこに立場を置く場合、その教義が如何に高尚なものであろうと、

結局は先に出てきた我田引水論に陥る。他の宗教の「尊体」と自分の宗教の「尊体」を一緒に扱うことはありえず、

自分の宗教の「尊体」を最上と断定し、例外なく独善的な主張に陥る。

全能者の下に何故悪が存在するかという問題は、菩提心は何時になったら完成するかという問題とおそらく同レベルであり、

表裏を成していると思われる。そしてこれは倫理の問題である。(更に浄土門では「阿弥陀仏=完成した菩提心」を扱うので、

ますます全能者の倫理の問題と重なっていく。)

以下に神の存在証明が展開されるが、倫理の問題はひとまず措き──つまり神や仏の個別宗教的属性は捨象し──

その存在にのみ注力していると見るべきである。したがって神の存在証明は、無限の存在証明と言い換えられる。

したがってこの問題提起から逃れられる個別宗教は無い。(仏教徒としては、神の存在証明はキリスト教の問題だろう、

と言って逃れることは出来ないのである。)

しかしまた、以下の存在証明はキリスト教起原のものである。これに対しての仏教における仏の存在証明はこの章では示されていない。

そして清沢は仏の存在証明の可能性への言及を第七章で行っている。〕

1 デカルトの存在証明

ゴッドに関する議論は哲学史において肝要の位置を占める。近世哲学の始まりに位置するデカルトは神の存在を論じた。

彼は神の存在が証明されれば、我々も神を信頼することができ、したがって宗教も成り立つだろうと言った。

デカルトは神の存在を証明するのに、存在論(実在学)的証明、 宇宙論(宇宙学)的証明(デカルト自身はこの言葉は用いていない。

ここではカントの用語を用いた。)、経験上(実際上)の証明、と三方面から試みた。

(1)存在論的証明

神は円満で完全な徳を持つ。よって「存在」という徳も持たないわけはない。よって神は存在しないということはできない。

デカルトのこの論は、神という概念から証明したことになる。

(2)宇宙論的証明

我々は不完全なものである。不完全なものは独立することができない。その不完全な我々が存在しうるのは、

完全なる無限というもの依るところがあるからである。とすれば、不完全な我々が存在するということは、

すなわち完全者の存在を証明していることになる。よって不完全な我々が存在すると同時に完全な神も存在しないわけにはいかない。

〔この論証の仕方は、法蔵菩薩の成仏あるいは阿弥陀の今現在説法の理屈と似たところがある。〕

(3)経験上の証明

我々には神という観念がある。この観念は不完全な我々の考えから生じたとは思えない。したがって、

この観念の根源となるものが何かなければならない。その根源が即ち神である。

したがって、我々に神の観念が有る以上、この観念を付与した神がなければならない。

2 カントの存在・非在証明

デカルトの後の経験学派の人々は、神の存在については特に論じなかった。ライプニッツもそうである。

そしてカントに至って三つの証明が為された。存在論的証明、宇宙論的証明、自然神学(物理神学)的証明すなわち目的論的・意匠的

(結局学)の証明である。

これらの証明におけるカントの主張はデカルトの主張とほぼ同じであった。しかし、カントは自らこれらの証明を批判して

誤りであることを導いてしまった。

〔先ず証明する。〕

(1)存在論的証明

デカルトの説に同じ。神は完全円満である。よって「存在」ということについても、完全円満でなければならない。

よって神は存在する。

(2)宇宙論的証明

万物は全て偶然的なものである。偶然は必然に依らなければならない。よって偶然的なものがある以上は、

必然的な神がなければならない。

(3)自然神学的(目的論的、意匠的)証明

万物と我々自身を考察してみると、推測の域を越えた意匠(目的)があるように見られる。このような意匠がある上は、

その意匠を実行するものがなければならない。〔これはかなり倫理の方に振った議論に思う。〕その意匠の主を神という。

この意匠とは、例えば我々が無人島に行き、そこに家を発見したとき、これは誰かが建てたに違いない、と思う。

そのように天地の万物に意匠を見出すとき、これを造った神が存在しないと思わないわけにはいかない。

〔次にその証明を破る。〕

しかし、カントはこの三つの証明すべてが不十分なものであるとした。証明の中で完全・不完全と言い、偶然・必然と言い、

意匠と言う。これらはすべて我々の思想の中で言うだけのもので、神そのものの証明とはならない、と言った。

カントはこのようにして『純粋理性批判』では神の存在証明を破ったが、『実践理性批判』では神の存在を認めた。これは、

神は理論上で存在を証明することは不可能だが、倫理道徳上では神が有るとしなければ、倫理道徳が成り立たないと考えたためである。

3 既往の存在証明に対するロッツェの見解

最近になってロッツェは、その著書『宗教哲学』で神の存在証明を行った。以下にその見解を紹介する。

神の存在証明は種々あったが、どれも神の存在の必然性を証明することはできなかった。ただ、その存在を仮定して

論理的必然性を顕わしたのみであった。

およそ、証明という操作を行う場合、「何故か」という理由を示すときは、証明対象の当のものの他のものを用意しなければならない。

「神は完全円満である。」 しかし、この立言を成立させるためには、神以上の何かがなければならない。そしてもし、

このようなものがあるとすれば、神は不完全なものとなってしまう。よってどうしても自家撞着することになる。とすれば、

神の存在とは仮定にすぎない。そうなると、その存在を信ずれば神は有ることになり、信じなければそれまでの話である。

ここで先の三種の神の存在証明に対するロッツェの批評を見てみよう。

3.1 過去の存在証明に対する批判

3.1.1 存在論的証明について

ここの証明には、より上位のあるもの(他物)の概念の存在を含んではいないが、完全者の概念は含んでいる。

もし含まれないとすれば、不完全者となるからである。とすれば、我々に完全円満の概念があるのだから、

完全円満者は存在しなければならない。

これを批評すれば次の通りである。

完全者に限らず、全ての概念はその存在を含む。「胴体が人で頭が牛の生き物」と言ったとたんにその存在を含み、

そのものが概念として現れる。(つまり存在(「ある」ということ)に種々の性質が付随して体(概念)となる。)

〔この注記は曖昧であるが、このように取った。〕

そうすると、完全者の概念にその存在が含まれている、といっても、それがそのまま神が実存するという根拠にはならないことになる。

よって古来からの存在論的証明は、正しい観点から行われたものではなかった、ということになる。しかし、そうだからといって、

これらの成果を捨て去ってよいものではない。この証明には次のような幾分かの価値がある。

我々が或る物を考えるとき、その物が実際に有るか無いかで、それに対する感情の濃淡が起きる。そして、

ここでの神という観念──完全、微妙、整全の全体を顕す(あるいは含む)──は、どうしてもそのものが無いということは

信じられないという感情を喚び起す。そうすると、もはや証明などという理屈はさて措いて、

そのものが何よりも確実になければならないという感情は、捨てようとしても捨てることができないほど強くなる。

この感情を、古来、スコラ哲学(煩瑣学)では、存在論的証明と言ってきただけである。

要するに、存在論的証明と言っても、神の実在は疑うべからずという感情を、ただ弁護しただけである。

3.1.2 宇宙論的証明について

これは、しばしば用いられた論法である。すべての物を見ると例外なく偶然的なものである。しかし、これらを深く研究すると、

その基礎に必然的本体がなければならない。すなわち、神というものがなければならない、という。

〔この主張の動機は、現に経験される事象の複雑さにたいする姿勢から来るものであろう。それは目の前に起る物事の原因を

究めようとしても、とてもできるものではないという畏れが、物事を偶然としてとらえ、また畏れから来る敬虔さが

必然の存在を予定する。つまり、絶対者に対するある種の素朴に湧き上がる感情の表現である。〕

この説を批評するに当って、まず偶然の意味を確認しなければならない。

通常の考えでは、偶然とは目的(意匠)によらないという意味である。すなわち計画によらないという意味である。

人と人とが偶然に出会った、というとき、それはどちらの人もその邂逅を予定していなかったということである。

しかし、これは皮相的な見解である。よく考えれば、ある人が邂逅の場に来るのは必然の理由がある。

もう一人の人が来ることにも必然の理由がある。つまり、二人が邂逅するのは必然であった。

また、偶然の事件、という時は、ある現象の主要な部分に付帯して起ることを偶然という。理科学の場合で、

ある現象を起そうとしたとき、予期しない現象が付帯して起ることがある。このようなとき、これを偶然の現象と言う。

酒を造って利益を上げようとしていた者が、酒の糟で思わぬ利益を上げた場合、これを偶然という。しかし、

これらの現象を充分に解明すれば、偶然ではなくそうならざるをえない理由があって起っている。我々が偶然と思うことも、

よく考えればすべて必然である。

偶然にはまた別の意味がある。世界のあらゆる組織の上に、予定外の現象が現れることを偶然の事という。この意味は非常に広く、

その事がそれ自身に関係するのでもなく、また他の物との関係によって起ったのでもなく、価値を有するとき、

それに対して偶然という語が用いられる。

〔例えば地震によってある都市(組織)が破壊を受けた場合であろう。そのとき地震という「偶然の出来事」は「莫大な損失」

という価値を持つ。また、鉱山会社が炭鉱を目的に試掘していたときに金鉱を掘り当てた場合など。〕

偶然をこの意味で考えてみても、ここでの証明の妥当性の助けにはならない。なぜなら、この場合の偶然とは〔起ってしまった〕

事実とか実際とかいう意味に過ぎないからである。

以上により、偶然そのものの定義が成立しないことになる。つまり、ここまでの偶然の意味についての問題をまとめると

次のようになる。〔以下、文意を拡大解釈して説明を加えている。〕

1.「人の目的(意図)によらずに起るということ。」はそれが起るまでの要因を調べれば、必ず意図が介在しているので成り立たない。

2.「人の理論的推測の範囲の外で起るということ。」は理論が不十分だっただけの話であり理論が発達すれば推測可能になる。

3.「ある組織に無関係に起るということ。」は、その組織にとって無関係に起きた事実ということで、 それだけではその組織にとっていわば他人事で、ここでの偶然の意味付けには役に立たない。 しかしそれが組織に関係することと知られるときには、1か2の事態に還元できるので、やはり偶然は成り立たなくなる。

これら三つは偶然の捉え方が浅より深に、狭より広に適用されるが、いづれ期待した意味は成り立たない。

次に必然の意味を確認する。

必然とはある条件(事情)に依っているということである。ある条件があってそのものごとができている、ということが必然である。

すなわち原因という条件があって結果が生じる。結果は原因に依っている、ということである。必然とはこのような場合に

用いられる言葉である。しかし、この定義には条件ということが含まれるので、ここで問題にしている「必然」には用を成さない。

なぜなら、神が今の必然の定義によって条件付きのものとなれば、そのような神は神としての用を成さなくなる。

神は一切の条件に依ることなく自由なものでなければならないからである。

したがって、ここで問題にしている事象は事実(ありのままのこと、というくらいの意味である)とは言えようが、

〔神における〕必然という言葉を使うのは不適当である。

以上の通り、偶然と必然との意義を確認してみると、宇宙論的証明は主意が良く整理されていないということがわかる。

しかし、このような主張をする心情は分らないわけではない。

万物は互いに相依って成立しているもので、すなわち、すべて条件付きのものである。しかし、万物全体にその推測の範囲を広げると、

条件に依らない独立のものがあるはずだ、ということであろう。(『骸骨』の「依存と独立(依立独立)」を参照) しかし、

このような独立のものは、我々がどれだけ探究しても確実に知るということが出来ないものである。(相互依存関係にあるものは、

知ることができるが、独立無関係のものは我々の探究の方法が適用できないからである。)

また仮にそれが探究しうるものとしよう。しかし、それが確認できたとしても、完全円満なる神であるとは断定できないのである。

例えば何等かのささいな粗末なものにでもありうる。また現にある。〔この断言がどのようなものを指すのか不明。〕

さらに、この宇宙論的証明は、結論が論証の守備範囲を越えて為されている。この証明の前提から予期できるものは、

無条件(独立)のものというだけの事である。しかし、結論ではその無条件のものが、複数ではなく唯一であると言っている。

これは不合理である。

完全円満の神は唯一である、と言いうるかもしれない。しかし、その証明を無条件のものの存在に置くことは、

理化学上から言えば無条件のものは数多あるのだから〔これが何を指しているのか不明。〕それを根拠として神は一である、

ということはできない。

最後にさらに言うべきことがある。

およそ論理的に究明しうる事柄は条件付きの事に限る。したがって、無条件のこと、すなわち神は、もし存在しているとしても、

論理的に究明できるものではない。

また、物の生起することを論理的に考えた場合、それは一つの条件のみから起るとは考え難い。一つの物が生起するときは、

その条件として二つ以上のものがなければならない。したがって物を説明する前提としては無条件のものは一つではなく、

多数であると言った方が良い。

3.1.3 自然神学的(目的論的・意匠的)証明について

万物を観察してみると、それらの間にはある目的に一致する組織があって、何等かの意匠・計画が行われつつあるように見える。

宇宙の組織の上に、このような意匠が行われつつある、とすれば、その意匠の主がなければならない。これが神・天帝であるという。

例えば人間が酸素を吸い二酸化炭素を吐けば、植物は二酸化炭素を吸って生育し人間に必要な酸素を吐く。 このような関係は偶然にできたとは思われない。神の意匠によると思うほかはない。また、我々の手の指が働きを為すとき、 その一本一本に別々の機能分担がある。こういうことは万物すべてに見られる。したがって、これらの意匠がある以上、 その主たる神がなければならない。そして意匠から考えると万物はその目的を一つにするようである。 したがって唯一の意匠者がなければならない。

この説を箇条を立てて批評する。

(1)万物ははたして目的に一致するかということを検討する。

人間は、色々と加工して物を作る。例えば、鉄で小刀の形を作りそれに焼き入れして木を切る目的に使う。しかし、この場合に、

鉄は木を切るという目的に一致すると言ったら、それは正確さを欠いた表現である。鉄は木を切るのに役に立つ、

といった程度が妥当なところである。

役に立つからといってそれが、〔木を切ることを見越して鉄にその性質を与えた〕鉄の意匠の主がある、ということにはならない。

どうしてかというと、鉄には元来〔木を切るのに適するものに変成するような〕性質があるから役に立つのである。

人間の目的を待って、はじめて役に立つのではない。したがって、仮に意匠というものがあるとしても、

それに応ずる物質の方に目的に対応できる性質がなければ、その物質は役に立たない。つまり、

意匠によって物質が役に立つようになるのではない。

さらに言えば、その意匠・目的によって、かえって役に立たなくなる場合もある。例えば、本来切れ味が良い性質を持つ鉄が、

意匠・目的によって〔人の手による加工が誤って加えられて〕ナマクラな刃が出来てしまう可能性がないとはいえない。

したがって、万物は一定の目的に一致するということはできない。

(2)先の箇条では生命の無い物質について考えた。ここでは生命のある物が目的に一致するかどうかを検討する。

植物の場合、枝葉が成長して生命活動という目的に一致する。動物でも同じである。つまり、生命体の場合は、

その部分の作用が全体の作用に一致する。この個別の場合より推測すると、宇宙の万物を一大有機物と見なすことができる。

この一大有機物の各々の部分の作用が、全体の作用に一致するという目的があるとすれば、これを計画する主がなければならない。

しかし、この説は不可能である。生命体といえども、それを形作る物質に無い作用を有するものではない。

その物質が守るべき理法にしたがって、生命体も作用を顕すというにすぎない。物質の理法に順ずれば生命作用が顕れ、

背けば顕れない。

ロッツェの考えは、非生命体も生命体も同じとする。眼は眼を形作っている部分〔原文では「筋肉骨格」と言っているが、

今風に言えば「水晶体や網膜やそれを支える筋肉や骨格」となろうか。どこまでを眼とするかによるが。〕

が持つ作用を越える作用を持つものではない。そして、その部分の作用は物理・数理の法則に順じているもので、

それに背くものではない。

神は人〔という生命体〕の眼を開くことはできるが、人形〔という非生命体〕の眼を開くことはできない。

これは人形〔という非生命体〕の眼には〔それを形作る部分である物質に〕作用を起すべき法則が無いからである。

しかし、これに対してはなお反論がある。

たとえ、眼には眼を組織する物質があって、眼はそれら物質の理法にしたがって働くといえども、

そのような物質を眼を作るために眼のあるべきところに集めるという働きは、物質自身の働きではなく神の働きである、

という人がある。

しかし、この説もまた不可能である。

なぜなら、眼があるべき場所へ種々の物質が集合するにしても、それは理法に順じないわけにはいかない。動物、植物どちらにしても、

すべてそれらを構成する物質の法則から現われる作用によって生じたと言わなければならない。

また目的があって、それに応ずる意匠によって顕れたと見えるものが、意匠など全く必要とせず、自然の〔理法と〕

作用によって顕れたと言いうる根拠を示すことができる。したがって、意匠者・計画者を立てる必要性はなくなる。

(3)物質があって、そこに自然の物理的作用が働くとすると、結果として雑然たるものとなろう。

この観点からすると、意匠があるように見える結果が出るのはほとんど不可能だろう。そうだとすれば、

意匠が認められるものは存在し得ないと言ってよい。

しかし、実際には意匠があるように見えるものが少なからず存在する。これらは単なる物理的作用で生じたとは言えないだろう。

これに対してロッツェは次のように評する。

この説で意匠者があるというのは言い過ぎである。なぜなら万物すべてに意匠がある、と言うのでなければ、

この説が成り立つとは言えないからである。

宇宙には意匠に応ずる物が多いと言えたとしても、応じないものもまた少なくない。現に病気がある、願望の叶わないことがある。

さらに言えば、いかなる一致の目的もなく、用を為さないものも多い。

しかし、物理的な説からは、次のように言えるだろう。

宇宙の始まりというものが何億万年前であったか知らないが、その始まりで意匠に対応したものがごく少数だがあったとしよう。

そして、この少数のものが段々と勢力を増して多くなってきて、意匠に対応しないものを対応するように変化させてきた。

そして現在は、意匠に対応しないものがまだ残存するが、対応したものの増加は事実である。とすれば、万物は混沌厖雑の物質から、

段々と発展(開発)してきたと考えることができる。したがって、万物に意匠が見出せるのは、万物それ自身の作用の結果で、

あえて神なるものの力を借りる必要は無い。

〔しかし、この説では最初の神の「一撃」を否定していない。〕

(4)仮に、意匠者があって物質に勢力を及ぼすことがあるとしよう。しかし、このとき意匠者は物質の外に存在するとせず、

物質の内部にあって活動すると考えても理屈は通る。

したがって意匠者は単一であることを要しない。むしろ、一物質にはそれに対応する一つの意匠者があって、

無数の物質には無数の意匠者がある、と言うことができる。(ライプニッツのモナドのように、宇宙の万物はモナドの活動と

考えることができる。)これを宗教的言語で言えば多神教と言うべきか。いや多神教と言うより無神教と言うべきであろう。

こうなると、少しも近世の学説と衝突することはなくなる。よって唯一の神を立てる必要がなくなる。

(5)箇条(3)では、無意匠の現象の中から意匠的なものが顕れ、その意匠的現象が段々に継続して発達してきたと考えた。

しかしそうだとすると、その継続発達ということは無意匠的な方向に向う可能性がある。とすると意匠的な方が盛んになった

という説は成り立たなくなる。よって、むしろ、現象全体に意匠的性質がある、と言えば良い。そうであれば、

その性質を与えた神を立てることに何の不都合があろうか。

この説を批評する。

そのように主張するならば、意匠とはそもそもどのようなものかを検討しなければならない。

単に意匠と言った場合は、最上の神から出た意匠という意味ではない。また意匠に最上の神から出た、という意味を付けなくても

説明が付くものが多々ある。

例えば、日月星辰の天体の組織は感服すべきものであるが、その意匠ということから言えば、なお一層良い組織があってもよい。

現実の有様では天体は回転しつつ発達が遅い。もしこれが神の意匠によるものなら、一層速やかにより良いものができそうなものである。

また天体から下って、地上の動植物においても、一つの目的〔意匠〕を達するために死という非常に難しいこと

〔目的に対する障害〕がある。もう少し良い意匠であったなら、死などというものは無くてもよさそうなものなのに。

したがって万物に意匠があるとしても、それをわざわざ神の意匠とするには及ばない。よって万物に意匠があるとしても、

神の存在証明の役には立たない。

(6)以上の議論から、神を理論的に成立させることは難しいということになる。

しかし、宇宙には完全微妙なことが少なくない。この完全微妙さは、その由って来たるところが無く出現したとはどうしても

考えられない。

なぜなら、物質であれば、その分子それぞれに勢力があって、自然の作用で現象を生じる、と説明できるが、

その分子に勢力があるということそのことが、不可思議微妙である。しかし、この霊妙な作用を為す主体が一であるか多であるか、

ということは決定することができない問題である。

この結論が最も穏やかな説で我々が納得できるところである。そして科学的知識で反省すると、唯一神教よりも無数の霊体があるとする

多神教の方が穏健である。こうして、単一の神は成立しないという結論になった。

以上、ロッツェの非在証明を述べた。次に存在証明を述べる。

4 ロッツェの存在証明

ロッツェはこの証明を、神が存在することを直接に証明するのではなく、その結論を得る準備に止まる、と言った。

この証明の根拠は非常に単純明瞭な仮定による。その仮定とは

「宇宙の構成要素はすべて相互に作用する」

というものである。(相互作用の有様が意匠的か無意匠的かは問題にしない。)

この仮定に依れば、各々のものが他のものに働きを及ぼし、また他のものより働きを受ける。そして我々の経験からすると、

このことは事実である。

しかし、この仮定が過去・未来にわたって成立するかどうかは明らかでない、また、現在でも悉く明かであるとは言えない、

という反論があるかもしれないが、ここではそう言うことは問題にしない。

働き合っていないように見えるものも、実は働き合っていないのではなく、それなりの理法に従って平衡を得て、

相互の作用が打ち消し合っている。したがって過去や未来において、現在の働き方と異なるといった場合も、

その時の働き方の条件の変化で様相が変わるにすぎない、としなければならない。しかし、この考えを否定して、

時には相互作用があり、時には相互作用がない、という可能性を否定できない、という者もいる。しかし、

そのような事を気にしていては学問研究は不可能になる。よってこのような批難は論外である。

さてそうすると、宇宙の事物は一つとして単独で存在することはできず、常に他と関わり合っている。二つの物について考えると、

二者の性質が全く異なったものではなく、互いに比較することができる点があって、その間に何等かの関係がなければならない。

たとえば、a、bの二者が関係してAという結果を生じ、またa、cの二者が関係して同じくAという結果が生じたというようなことは

常にある。このとき、bとcの間は全く無関係というわけにはいかず、幾分か差別のある同類ということになる。このようにb、cは

比較することができ、そしてその間に差別がある。このことは全ての物と物との間に必ず見出される。したがって宇宙の任意の物と物とは

互いに比較できる関係を持ち、その間には一連の系統がある。

一つの物から始めて、段々とその関係を探究していけば、一切の他の物に及ぶだろう。しかし、この関係を順次に芋づる式に

たどれると思ってはいけない。網の目のように相互に関係する、と考えるべきである。

一般には全ての物は一つのものから起ったと説明したがる傾向があるが、そのような説明は不可能である。

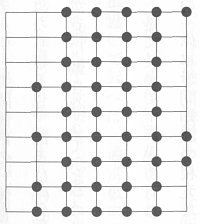

これを図示すれば次のようになる。

この相関の内容について更に考察を進める。

先ず、a、b二者が幾分の関係と類似の点を有するとき、この二者が必ず働き合わなければならない、

ということはその意味に含まれていない。含まれていることは、二者が働き合うことがあれば、結果としてcの性質を定めることがある、

ということだけである。従ってa、b二者があるとき、なぜ二者が働き合うかということを探究しなければならない。

これについて、第一に精神の作用を考えなければならない。精神の作用の最も明らかなものは推理である。

推理は前提から結論を生じる。すなわち、前提の二つが働き合って結論という結果を生じる。

そして、この時には二つの前提が一つの心に依って〔とらえられ〕結論を生じている。もし一つの心に依らないとすれば、

結論は得られない。(大前提を考えるのが一人、小前提を考えるのが別の一人というような場合は、結論が出るということはない。

結論は必ず一人の心を待たなければならない。)思想においては、二つの事が働き合うためには、必ず一つの心に依らなければならない。

これと同じく、万物が働き合うというときは、一なるあるものに依らなければならない。その一なるものとは何か。

万物が働き合うことの説明の中には、aの一部分が飛び来たってbに付着することによって、働き合うというものがある。

すなわちコレラの伝染のようなものである。そして、この付着するものを物質という者があり、また勢力という者がある。

しかしこの説には賛成できない。

ロッツェが問題にしているa、bがそれぞれに無関係に独立のものとすれば、相互に作用するということはない。

〔aの部分が飛び来たってbに付着するとしても無関係だから作用しない。〕

また飛び来たったものがaとbの部分に分けられるとすれば、その飛び来るものが働き合うものでないということになり、

作用は起きない。〔『純正哲学』〔53〕参照〕

ではどうすれば相互作用が可能になるのか、というと、ここに一なるあるものが登場する。そしてそれが色々に変化するところに

〔a、bの相互作用が〕顕れる。

すなわち、〔a、bが含まれる〕全体は一であるが、その部分が変わりうる。このとき部分の全ては変わりうる。しかし、

全体〔の一〕は増さず、減ぜず、変わらない。これをどう考えるべきか。

(1)aが変化してAになったとする。すると全体は変わらないのだから、ここでの変化のしわ寄せがどこかに出て来なければならない。

(2)そのときBが顕れたとする。そしてこのBは元はbであったとする。この場合、aがbに働いてA、Bが生じたと見ることができる。

ここで、宇宙のものはa、bが働いたと同様に働くとすれば、a、bは相互に無関係独立のものではなく、全体に含まれるもので、

関係ある一体である。すなわち、a、bと分別して考えるとき、それは(a,b)という一つの集合として考えてもいるのである。

〔拡大解釈した。〕

a、bがそれぞれ独立のものならば、aがAとなってもbがBとはならない。しかし、a、bを一体のものとすれば、aがAとなれば、

必ずbがBとならなければいけない。そうすると、aがbと相互作用してA、Bの結果を生ずることを見る。このような理論である。

ここに到って天地万物は一体である、という説が顕れる。この一体はすなわち絶対のものである。

〔先に言った「一なるあるもの」である。〕すなわち、これが神である。そしてこの一体が学問知識の根源である。これがなければ、

何も説明することができない。

この「絶対」の存在の証明をしようとして、古来からの神の存在証明が試みられたのである。先に言ったように、

相互の関係は網の目のようになっている故に、その網の目の結び目〔これが物である〕の一つが働くときは、他の結び目に影響し、

一つが変われば他も変わらざるをえない。それらの〔総体である〕一体が絶対である。神である。

ロッツェはその働き合うものを物質とも精神とも名付けなかった。

以上がロッツェの神の存在証明である。

5 以上からの結論

ロッツェの論は、絶対がある、と証明した。最近のヨーロッパではこの説の影響が多くあり、我が国にも知られてきた。

ロッツェは絶対無限があると証明したが、その無限とはどのようなものかを、明瞭に知ることはできなかった。したがって、

不可知的と言い、不可思議と言った。これは可知的、可思議的からはじめて、不可知的、不可思議的に到達した論じ方である。

その論じ方ということで言えば、従来の三種の証明(存在論的、宇宙論的、自然神学的)、特に存在論的証明などは、

直接に神をとらえて証明しようとした。

しかし、ロッツェやスペンサーの論じ方はそうではなく、神を間接に論じた。すなわち、我々が実地に遭遇する事物から進んで、

最後に絶対無限がある、という結論に到る。そして、その絶対無限がすなわち宗教で言う尊体である、と繋げる。

ここで、我々が宗教の尊体を論じているのも、この論法に準じている。

我々は有限の実在することから開始して、無限の実在することを確定する。すなわち、はじめに変化する万物がある、

ということを確認する。そして、この有限〔変化する万物〕がある以上は、無限がなければならない、と確認するのである。

したがって、もし、有限の事物が実在しないという人があるとすれば、この人には我々の説は無功になる。

思想があれば無限がある。思想は有限である、そして、思想があって無限がないというようなことは矛盾である、

とデカルトは看破した。

(「宗教哲学骸骨自筆書入」七参照〔「有限なるものあるか、無限なるものなかるべからず。若し有限なしと云はば、

汝の自身は是何ものぞ、少くも汝の思想は是何ものぞ」とある。〕)

有限からはじめて、無限が必然に存在することを論ずるのである。

しかし、有無の論は限りある者においては、断定することが不可能なものである。〔この文、原文は「限ある者にあらでは」

の意味が不明瞭である。これを「限ある者にあっては」と解釈した。〕よって、無限の実在、非実在を論ずることが出来ない

という難点がある。〔つまり「無限がある」というところまでは言いうるが、有限が有るか無いかを判断する仕方を無限に

適用することができない。〕

この難点は信仰のところに止めておき、そこで対応するということしかできない。哲学の範囲では、無限の入り口までは

行くことができるが、無限の中に入ることはできない。

有限の外に無限があるか、というと、無限は有限の外になければならない。しかしまた、有限を離れてしまったら、

無限ではないのである。したがって〔このような論法に対して、納得できないという〕非難は根強くある。

スペンサーの説を見ると、無限が不可知的なものだとすれば、有るか無いかも不可知的になってしまわざるを得ないだろうという。

しかし、不可知的であると知られることは、既に不可知的ではなく可知的なのである。したがって〔とうしてもこの論法に

納得しない者の〕非難は免れない。

ここまでの諸説は「無限というものはあるべきだ。」という結論を得るための行程に止まる。

6 『骸骨』第二章「有限無限」の各項目について

〔この説では言葉の収まり具合を考え、『骸骨』日本語版の語句を使い今村訳は()で示す。〕

「万物万化」とは万は差別を表す。その差別を去って、〔数的な〕限界を除けば、それは唯一の無限である。

(ロッツェはこれを動的〔作用関係的〕に説明したが、ここでは静的〔組織構成的〕に説明している。)

「多数」とは二以上を言う。一とは二、三に対する意味であるが、あえて絶対を一と名付けた。

唯一(一者)と単一(単位)の区別を注意すること。

「諸性提結(図式的表現)」までは、通常の意味的なことを言う。

「有限・無限」と名付けたのは、単に経験的な用法に沿っただけである。特別な意図があるわけではない。

〔有限・無限の〕二項同体(二項の同一性)とすれば、一体の中に有限と無限が不可分に共存するのでなければならない。

〔原文の図をこのように解釈した。〕

汎神論のようでもある。しかし、有限・無限を立ててしまった以上は、このように考えなければならない。

「有限無数」 〔一なる〕全体は無限であるから、一つの有限はそのまま無限と同体であるとは見えない。

有限が無数である故に無限となる。

図式的には

有限×無数=無限

〔無数は個別の有限を勘定していったときに、その上限が無い(無際限)ことを表す。すなわち、無数と無限の意味が違う。〕

A×∞=∞ となる。 ∞は無数とも無限ともなる。

〔すなわち左辺の∞と右辺の∞は意味が違う。〕

『骸骨』第六章「楽土」、「無限の数」の内容には次の式が含まれている。

無限──空間

無限──時間

無限──数

無限──力

任意の有限をAで表すのはどうしてかというと、Aには大小高下あるが、その価値は常に同じである。

したがって凡ての有限は平等であるとして、Aで表す。

3/∞=0 5/∞=0 100/∞=0 A/∞=0

人間には頭が良い、悪いの差別があるが、無限に対すればすべてAで平等に表せる。

〔これが親鸞の言う「いし、かはら、つぶて」の意味するところだろう。〕

人には種々の差別があるが、無限に対すれば各自の能力は0で表される。

Aを有限の勢力とし、∞を無限の勢力とするとき〔前記の式のように〕その意味が明瞭に現れる。

〔有限の差別ある値が、無限による割り算ですべて平等の比の値として0となる。〕

その有限の勢力が、無限の勢力と合するとき、無限霊妙のものとなる。〔これは割り算ではない。〕これが宗教の本義である。

さて、その有限が無数にあり、それぞれが独立のものではない。AはBにより、BはAにより相互によりかかり働き合っている。

この事は「依立〔依立独立(依存と独立)〕」で述べた。

「有機組織(有機的構成)」 有限もまた有機組織を成す。その有様は動植物の組織に類似する。

各部分の作用は全体の作用となり、全体の作用は各部分の作用となる。こうして各部分が助け合って一つの組織を成す。

例えば、手が働けば全身のためになり、手が一本無ければ全身に影響を及ぼす。また、全身の働きは手のためになる。

したがって手を一本離してしまっては用を成さない。こうして、右手が左手のため、左手が右手のためとなり、その他、

胃、腸、肺等の部分で相互に関係しないものは無い。

これと同様に無数の有限が相依って有機組織を成す。

有機組織ということと、無数ということとは、考えが異なる。

〔有限が〕無数といえば、その現象の上で我々が無数と認める、ということになってしまうのだが、それがそのまま、

実は宇宙の万物が一有機体であること、である。

〔我々が〕無数と認めているそのままが、唯一〔体〕なのである。

無数のものが相互に関係しないとしたら、唯一にはなりえない。この意味を表して有機組織という。

すなわち、唯一と多数の両方面を具えるものを有機組織と名付けたのである。

我々の考えるところでは、万物とはこのように一にも多にもかたよらないものである。

「主伴互具(君主と臣下の相互性)」 このような〔唯一の〕有機組織にて相互に働き合うとなると、

その働きの中であるものが主(君主)となり、あるものが伴(臣下)となって働かざるををえない。

〔なぜなら現象を理解しようとするとき、その理解の観点を主体(主)としてそれに映るものを客体(伴)

としてとらえなければ理解できないからである。〕

したがって万物を有機組織と見るときは、主の働き、伴の働きというように、相互の間に主伴の関係がなければならない。

┌B

A┼C─E A=父、B・C・D=子、E=孫

└D

Aが主となればB、C、Dは我が子、Eは我が孫となる。

Dが主となればAは我が親、B、Cは我が兄弟、Eは我が甥となる。

このように主、伴の位置が変化して互いに主、伴となることを得る。これを主伴互具という。

有限なるA、Bは相互に関係する。そして親〔主〕が子〔伴〕に関係するとき、それを愛と言い、子〔主〕が親〔伴〕に関係するとき、

それを孝という。〔このように主伴の位置が変わると〕関係の表現に差別が現れる。

「自力・他力(自力修行と他力(または救済))」 既に有限があることを認めれば、必然の順序として無限の存在を

認めざるをえない。世間の有限を研究するところの学術も、こうして無限の概念に到達することがある。

これが哲学の実際の働きの一つである。

さて、我々の生活の実際を考えると、有限とは我々各自の心である。この心を観察していくと、必ず無限に到達せざるをえない。

これが宗教の実際の働きである。

各自の心の不完全なことを知ることによって、完全の尊体に向い帰着する。これが宗教の有様である。

ここで、心という有限不完全のものが、尊体という無限完全なものに調和一致して無限に達する関係について、

自力・他力の区別がある。

はじめに我々有限なる者が、無限というものを考える。考えるという以上は、思想の規則、即ち理法に従わないわけにはいかない。

いかなるものを考える時でも、それが因であるか、果であるかを考えないわけにはいかない。そして無限を考えるとき、

これを因とするか果とするか、二者のうちのどちらかを取らざるを得ない。どちらか一方として、無限を明確に認識し得たとすれば、

そこに宗教上の有限・無限の一致が起る。

無限を因とする場合は、この無限は未だ展開しない有様、すなわち潜在する有様(potentiality)で万物の内部に潜在せざるをえない。

よって因である無限は有限の内部に隠在するという外はない。

無限を果とする場合は、この無限は既に展開し終った有様で顕在(actuality)である。よって果である無限は現実に有限の外に

存在せざるをえない。

A×∞1=∞2

この式でAと∞1は別のものではない。∞1はAの内部に潜在する無限とする。このAと∞1が

顕在の∞2に開発するところに、無限を因とする宗教は成立する。これを自力の開発という。

無限を果とする場合には、無限は現実に有限の外に顕在する。その無限は無限力を持ったものであるため、

〔無限からの〕一切の作用は無限の作用にならざるをえない。そうすると、有限と無限が一致するときは、

無限の力で有限を開発することになる。これを他力の開発という。

宗教においては、この自力の開発と他力の開発がなければならない。

自力では A=∞ 〔自己(有限A)が万物を包摂するの意か〕

他力では ∞=∞ 〔自己(有限A)が無限に転換するの意か〕

有限が〔その内部の無限の力を開発して〕無限に到達するのが自力である。

有限が無限の力に到達〔して、その力によって無限に転換〕するのが他力である。

自力の場合は有限の内部に無限の勢力があって、その力で無限に到達する。

他力の場合は〔到達すべき〕無限に勢力があって、その力で無限に到達する。有限には少しも勢力は無い。

7 無限への到達の実際

以上、説明してきたことは論理的なものであった。しかし、宗教は信仰を主とする。すなわち、感情が宗教の主要部分を形成するから、

理論だけで宗教を説明することは難しい。宗教に関わるという行為の中で、我々自身が尊体帰依の当事者とならなければ、

宗教上の働きというものは起り難いということである。

しかし、この宗教上の働きを起すことは、上述のような道理を多く説明したとしても、それによって得られるというものではない。

しかし、これらの道理を心得ていた場合は、更に一歩踏み込んで自分の思想・感情を無限に対して集中すれば、

到達することができるだろう。〔文脈を取って拡大解釈している。〕

とすれば、思想感情〔原文では「感想」と言っているが、これは思想感情の略であろう。〕を無限に向わせるには、

どうすれば良いか。

それは、時間、空間、勢力、智慧、慈悲等について無限を観察するところから生まれる。これらの何れの概念についても

無限であるものが、真の無限である。これらの概念の中で、智慧、慈悲について無限なものを、我々は尊敬し信ずるだろう。

〔つまり、時間、空間、勢力の無限については前節までの論理的な探究で納得している。ここで、智慧、慈悲の無限について

信ずる=感情を伴って納得するとき、宗教が成立する。〕

この点でも、自力門と他力門はあり方を異にする。

自力門では、智慧も慈悲も自分の心に具わる無限性である、とするので、我々がそれを思想し感情を起すことは容易ではない。

他力門では、尊敬・礼拝のところに無限の智慧、慈悲がある、とするので、我々がそれを思想し感情を起すことは難しくない。

そして、無限が智慧、慈悲を具えたものと言うからには、無限は意識無く心無いものではなく、意識が有り心が有るもの、

ということが必ず確定しなければならない。すなわち、絶対の心霊がある、ということが決定しなければ、慈悲、智慧ということも、

また考えることはできない。

その心霊とは何か。それは慈悲、智慧を具えた一個人である。要するに、絶対は人格を具えたものであるということを

認めないわけにはいかない。

これに関してロッツェの論がある。以下にこの論の要旨を述べる。

人格神とは万物の主となって、意識有り心有るものとして働く神のことである。この作用を為すためには、

根本に自己という観念がなければならない。そして、自己という観念は有限ならざるをえない。なぜなら、

我・他者・此れ・彼の区別を行うものは、絶対ではなく相対有限と考えられるからである。しかし、これは本当にそうなのだろうか。

次に解説を試みる。

自己というものについて二つの要素がある。

第一の要素は、自己とは種々の観念を有してそれらの主となるものである。

第二の要素は、主となるもの〔第一の要素〕は他者と異なるものである。

そうすると、そこには区別がある。その他者から区別されるものは、あるいは明らかに認められることがある、そうでないことがある。 また、正しく認められることがある、そうでないことがある。しかし、この認める、認めないに関わらず他者と異なるという点がある。

この自己という知覚は、かなり発達したものであるから、それを発達前の元に戻して考えなければならない。

このとき、そのようにして自己という観念を明らかにすることは容易ではないという人があるが、これは第一要素に関して

言っていることである。すなわち、我という観念を組織する性質は、経験を積まなければ明らかにならないことを指している。

しかし、第二の要素、すなわち我・他者・此れ・彼の区別をするという一点については、経験の多少に依らないばかりでなく、

魚や虫に至るまでこの区別を混同することはない。したがって、この第二の要素に関する説明はしなければならない。

唯物論者は、自己という観念を物質の運動によって説明しようとした。しかしこれは、もちろん不可能である。何故なら、

物質の運動が知覚となること、すなわち物質が精神となることを解釈できないからである。自己の知覚が物質の運動から

起るということは、どのようにしても納得できないことである。

また、唯心論者(フィヒテ)は、自己の働き〔第二要素〕は、光線の放射のように、非自己に突き当たって反射して帰ってくる、

それを自己と認めると言った。しかし、この説の「自己と認める」ということ、またその作用が光線のように出て帰るということは

了解し難い。非自己のことを言おうとすれば、先ず自己を認めた上でなければならない。しかしフィヒテは自己を認める前に、

つきあたるべき非自己を予想している。これは不可能である。

しかしこの説を、自己の観念というものが多数あって、その中のある観念を自己とし、他の観念を非自己とする、と区別して、

そうして自己の認識が起きるという風に解釈すれば、ある程度了解できる。しかしこれだけでは、どうしてそのようなことが

出来るのかが不明である。またこの理解は自己を思考の対象(所縁の境)の中に取り込んでしまった、という意味であれば可能だが、

それでは自己ばかりか他者も全て取り込んでしまっている。〔つまり自己を明らかにしようしながら、自他を一緒くたにしてに

してしまっている。〕よって、この理解も不可である。

これらの考え方に対して、自己のみを思考の対象(所縁の境)とする我は、我が思想の主観・客観となる。

〔つまり自己(我)は、思想(今考えるところの私)の主観・客観となる。〕

彼〔の自己〕は、彼の思想の主観・客観となる。

というように論ずれば、はじめて各自が自己を知覚することになる。そして、自己を知覚するとはそれだけのことである。

〔こうして第二要素の自他の区別が説明されるが〕これはどうして可能になるのか。

それは観念に属する感情(苦楽)で可能になる。ある観念があって、それについて苦楽を感じるとき、その観念を自己とし、

苦楽を感じないときは自己としない。

しかし、なお他の点から論じなければならないことがある。

自己とは非自己に対するものである。非自己を離れては自己を知ることはできない。また自己を離れては非自己が明らかでない。

自己を認めるときには、既にそれに伴って非自己がなけれならない。よって絶対無限には、このような相対的な自己の知覚は

あってはならない、という論である。

これに答える。

この主張のように、必ず自己と非自己が同時に明らかにならなければいけない、ということではない。もし両方同時に

明かでなければいけないというなら、何一つとして明かなものはありえないことになる。それに対して、一方が先に分り、

そこから打ち返って他方が分るという順序となれば、自己が先ず〔ある程度〕明白となり、次に非自己が明白となる〔これを繰り返す〕。

とにかく〔是非無く〕最初の出発点として自己とは独立のものであるという決定をせざるをえない。その独立の決定はどうして可能か、

というと、苦楽の感情あるところを自己とする、と言った通り、感情で決定せざるをえない。

これに対して反論が起きる。

自己は非自己と区別しないでも、明らかになりうる、という考えも間違いとは言えないだろうが、実際に自己が分るのは非自己に

相対した時である。また、感情が自己に伴うとすれば、既に他の感情が我に対して有って、その後、自己の感情が認められる。

ロッツェはこれに反論する。

それは常に非自己があるとして考えるからである。しかし、我々の感覚・知覚を反省すると、自己・非自己というようなものは特に無い。

しかもその中で、感情によって自己と他を区別することが起る。要するに自身の心の作用で、自己という観念を形作るべき部分と、

そうでない部分があるだけである。

これに対し更に批難が出る。

我々の心の中にある雑然たる観念の中から、感情によって自己を知覚するというはそれでよかろう。しかし、

その雑然として起る観念なるものは、どのような刺激によって起るのか、それを起すのは非自己ではないのか。

これに答える。

それらの厖雑の観念の原因を尋ねるのは、万物の変化の本源を尋ねることになる。そのような試みは不可能である。哲学の研究は、

万物が変化する、という仮定の上に成立する。宗教にもまたこの仮定を必要とする。従ってこのような批難には答えることができない。

また答える必要もない。

以上のように説明して来てみれば、〔絶対の〕人格を認める、ということは、別なる非自己があってそれに対して認める

ということではない。〔そのような認め方をすると相対になってしまうので矛盾する。〕だからこそ完全とも絶対とも言われるのである。

非自己があってそれに対して認める人格ならば、不完全と言うべきである。

真の完全の人格は絶対でなければ認められない、というのがロッツェの言わんとするところである。

〔相対なる〕我々が人格を認めるのは不完全で、神が自己を認めるのは絶対完全の人格である。即ち真の人格である。

我々有限なる者が種々の事情に遭遇して、有限は単に有限ではない、その中に無限絶対がある、と感じることがあるのは

偶然ではないのである。これは絶対なるものが、我々有限なるものの中に充満していることによって、そう感ずるのである。

この感じが段々と盛んになってくると、〔絶対の〕人格を認めることもまた進展する。我々は決して絶対と無関係なものではない。

前に論じた主伴の関係を理解する者は、この人格についても知ることができ、また仏教の三身も能く理解しうるだろう。

仏教の三身〔法身、報身、応身〕

ここで仏教の三身を無限という語に準じて解釈してみる。

法身は絶対にして主伴的でないもの。

報身は相対的で主に伴を具す。

応身は伴の無い主。

また法身は絶対無限の理で、実は有限無限の区別を立てられないところである。

報・応は相対差別のところだが、報身は無限的、応身は有限的である。