ホーム > 雑文・文献・資料 > 仏教的世界把握の図解

仏教的世界把握の図解

星研良です。私は仏教を理解しようと志して以来、釈尊の覚りとは何かを把握することを

心に懸けてきました。また生まれた寺が真宗大谷派だったので親鸞に親しみました。

親鸞の著作は、親鸞自身の仏教理解の過程と成果を表したものです。しかしまた、それらは

親鸞が置かれた立場と時代と学問の状況に制約された中で書かれたものでもありました。

その制約のかかった表現が現代の私の目から見ると、主旨が明快に表現しきれていない、

という憾みに映ります。このことに長年靴の上から足を掻くとも言うべきじれったさを持ち

続けていましたが、現代仏教学の成果を通した中観・唯識思想を知るに及んで、親鸞の表現

したかったことは、中観・唯識においてどのように表されるかを対応付けることができました。

そして、親鸞は釈尊の覚りそのものを表そうと悪戦苦闘した、ということをほぼ確信するに

到りました。そのとき私のじれったさは消えました。ここではその私の得た成果の一端をお

話しします。

過去・現在・未来、私達は日常生活において、このような時間感覚を当然の事として受け

入れています。そして

過去における記憶とは、自分は今までこれこれこうであったと、思うことであり、

現在における経験とは、今、現に五感を通して体験していることであり、

未来における予想とは、自分は今からこれこれこうなるだろうと、思うことです。

その記憶と予想の範囲が自分が捉えることのできる「人生」であり、両端に自分の生と死

があります。しかし、その生と死はおぼろげです。

なぜなら、「生まれた」という事実は経験しているはずですが記憶に無く、「死ぬ」という

ことは確実に起る予想ですが経験することは決してできないからです。

そして私達はこの一方向の時間の流れの中で「生れる前」「死んだ後」の「自分」というものに

囚われざるを得ません。何故なら、意識はそのようなものを考えることができ、かつ考えざるを

えないからです。

しかし、その「考えざるをえない事柄」は決して経験されない事柄のため、意識の中だけの

対象となります。それは経験に根ざさないという点で「妄想」と言っても良いものですが、

決して切り捨てることのできないものでもあります。それは心というものの働きの根本となって

いるからです。

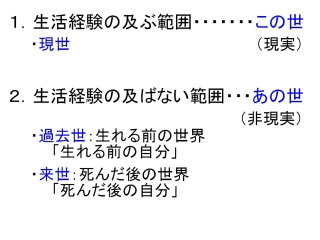

こうして自分の捉えうる世界は、生活経験の及ぶ範囲=この世と、生活経験の及ばない

範囲=あの世、との二つに区別されます。

「あの世」は非現実ですが私達はその囚われから逃れることはできません。これは

「科学的・合理的」に考えれば逃れられるという問題ではなく、私達が「心」と「言葉」を

持っているかぎり、囚われざるを得ないということです。私達の心は、この二つの世界に縛られ

繋がれています。

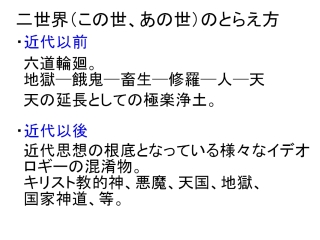

二つの世界のとらえ方は近代以前と近代以後で異なります。

近代以前、インドの伝統思想を起源とする六道輪廻は、ある面でこの二世界を説明する

合理的な考え方でした。そして仏教はこの六道輪廻の意味内容を換骨奪胎し、菩薩道思想に

組み込んだと言えます。

しかし近代すなわち明治以降、西洋近代思想の流入の中で伝統仏教の思想は因習や迷信として

否定されることになりました。それは幕藩体制の一翼を担った檀家制度の仏教が、そもそも

糾弾されるべきものだったことが理由ですが、それに伴って六道輪廻は低俗な迷信として相

手にされなくなりました。

しかしまた近代思想は六道輪廻に対して優位に立つ内容を何等持っておらず、単なる置き

換えに過ぎませんでした。

近代以前にしろ近代以降にしろ、いづれ私達はこの世とあの世という二世界論に縛られざる

をえません。これは再度申しますが、心と言葉を持つ人間において避けられないことです。

そうして、その二世界論という捉え方の中で私達は

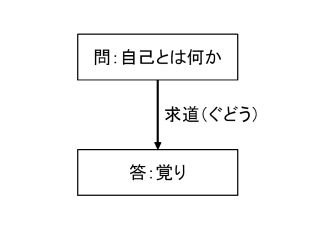

「自己とは何か」を悩み、その答えを見出そうと探求を始めます。

仏教では探求を「求道」といい解答を「覚り」といいます。

求道とはどのように進展するものでしょうか。

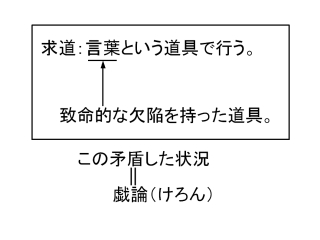

私達は何事かを考え、理解し、表現するとき言葉を使います。言葉無くしてはこれらの行為は

ありえません。言葉は思考するための道具といえます。そして、求道は「自己とは何か」を考え、

理解していく過程に他なりません。

ところが、その求道の道具に使われる言葉は先に指摘したように、自分の経験によって確認

できないことがら─生れる前、死んだ後─をも扱ってしまいます。言葉は妄想と区別の付かない

ところまで足を踏み込んでしまうものなのです。つまり、言葉は求道の道具としては信頼性に欠け、

はなはだ不適当なものなのです。しかし言葉の他に道具はありません。また、言葉が過去・現在・

未来の時間感覚を作り上げているとも言えます。

この求道と言葉の矛盾した厳しい状況を指して、龍樹は「戯論」と表しています。

その戯論に陥らざるをえない、しかし唯一つの道具である言葉を使って私達は覚りを求めます。

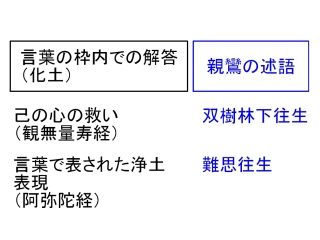

そうしてその戯論の枠内、すなわち妄想であるかもしれないという疑いが晴れない枠内で、

私達はある種の到達点としての解答を見出します。

それが、観無量寿経に説かれるような苦悩する己の心の救いであったり、阿弥陀経に説かれるよう

な言葉で表された浄土表現であったりするわけです。

これらの途中解答はそれぞれが真剣な求道の成果であり、貴重なものなのですが、そこで止まって

しまっては妄想におちいる危険性が非常に大きいのです。

求道者は更に先に進まなければなりません。

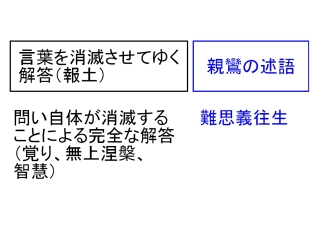

そうして究極の解答を求めていくとき、ついに求道者は自分の探求の道具である言葉に頼ることの

欠陥を決定的に認識します。

そのとき求道者は「言葉によって覚る」という方向をガラリと転換し「言葉を消滅させてゆく」

という方向を選びます。そこに、それまでこだわっていた「生れる前の自分」「死んだ後の自分」

という問題が消滅する形で解決することを経験します。

これが覚りです。

この覚りは一瞬の体験です。さらにその一瞬後には言葉によって表される世界─この世、あの世と

こだわらざるをえない世界─をも完全にとらえる立場を得た自分を知ることになります。

そして更に、言葉の消滅した覚りの世界と、言葉の有る未だ覚りに到らない世界は別のものながら、

それぞれ他方が無くしては有りえないもので、かつ一致して重なり合うものであることを知るのです。

お手元の図表の真ん中に縦に一点鎖線が引いてあります。この一点鎖線で紙を折ってみてください。

化土と報土が重なります。化土すなわち求道の世界=迷いの世界と、報土すなわち覚りの世界が重なり

合うことを表したものです。

時間が尽きました。はじめに述べた、親鸞の表現と中観・唯識の表現との関係には殆ど入ることがで

きませんでしたが、お手元の図表にはそれらの関係を示す語句や説明を埋め込みました。ご関心のあ

る方には後で読み解いて頂きたいと思います。

また私の寺、西照寺のWebサイトをこの通り公開しており、連絡先も表示しています。今回の話にご 興味を持たれ、問い合わせをされたい方はご遠慮なく電話や電子メールで連絡を頂きたく思います。 また今喋った原稿は数日中にアップロードする予定です。

2008/05/17 星 研良