ホーム > 雑文・文献・資料 > 内部被曝を理解する

内部被曝を理解する

1 『内部被曝の脅威』書評

『内部被曝の脅威』 ちくま新書 2005年 756円

『内部被曝の脅威』 ちくま新書 2005年 756円

―原爆から劣化ウラン弾まで

肥田舜太郞/鎌仲ひとみ 共著

(2011年10月20日 第10刷)

3月に入って、福島原発事故をある程度納得できるかたちで把握しなければという思いが強くなった。

それまでは地震津波被災と原発事故被災は本質が違うと頭では分っていても、

なんとなくひとかたまりのものとしてとらえていた。そのひとかたまりの中で原発事故を地震津波のほうに引き寄せて、

しばらくすれば事態は良くなるだろうというイメージを作っていた。

その方が日常生活での気持ちの納めかたとしては楽だったからである。

しかし、原発の問題はキチンとしておかなければならないぞ、

という思いが募ってきて3月に入ってから少し集中して情報収集した。その中で得た話題をメモしたものが

希望の牧場~ふくしま~、

『おしえて!もんじゅ君』、

「メルトダウンの内側」、

『さようなら、もんじゅ君』

である。

そして今回はこの本についての感想を書く。

著者の肥田舜太郞氏は1917年生れで当年95歳になられる。医師で広島で被爆されている。

鎌仲ひとみ氏はジャーナリストで核問題関連の映画を制作されている。

この本は肥田氏の体調維持をサポートされている安生充彦氏の紹介によって知った。仮に福島原発事故がなく、

さらに安生氏のご教示がなかったならば、この本を読むことはなかっただろう。

一年前、原発事故の起きる前は「内部被曝」という言葉は知らなかった。

思うに当時この言葉を知っていた人がどれだけいただろうか。事故後、

この言葉が報道され当たり前のように使われるようになったが、

その具体的な危険性はマスコミ報道ではほとんど分らなかった。

この本はまさにその具体的な危険性を説明しているのである。

ところがサブタイトルが「原爆から劣化ウラン弾まで」である。つまり「軍事利用としての原子力」である。

この本を手にする者は原発事故による汚染とは関係無いのではないか、といった判断がややもすると動いてしまう。

私達の「常識」には「軍事利用としての原子力」と「平和利用としての原子力」は

違うという先入観が巧みにすり込まれている。一年前はこの先入観はかなり強力に我々を縛っていたと思う。

現在は原発事故という事実によってかなり払拭されたわけだが、それでも多くの人にその残滓は残っていると思う。

そして私の場合、この先入観を反省する機会がないかぎり、やはりこの本を手に取ることはなかっただろう。

そうした過程を経てこの本を読みえたことは私には幸運だった。

さて、この本の要点は内部被曝である。被曝とは身体が放射線を浴びることを言う。被曝には体外被曝と内部被曝がある。

体外被曝とは身体の外にある放射性物質から放射線を浴びることを言う。福島第一原発事故直後に原発の作業員、

出動した自衛隊・消防の隊員が曝された危険がこれである。

内部被曝とは空気中に浮遊する、また水や食物に混入した放射性物質を身体に取り込んでしまった結果、

その放射線によって細胞が被曝することである。その放射線の量は極めて少なく、無視できるほど弱い。

「ただちに健康に害を及ぼすレベルではない」のだ。

しかし、その無視できるほどの弱い放射線によって、細胞内にある遺伝子が損傷(DNA分子が放射線によって切断される

(電離・分子切断))を受ける。細胞は分裂することによって自分を複製し、古いものから新しいものに入れ替わるが、

その複製の元になるものが遺伝子である。その遺伝子が放射線によって損傷を受けると、

正しい複製が行われない場合がでてくる。つまり元の自分と同じでない間違った細胞が新しく作り出されてしまうのである。

そして、その新しく作り出されてしまった細胞が分裂し増殖していく。 これが突然変異であり、

白血病やガンあるいは「ぶらぶら病症候群」などの重大な原因となる。

私の理解した内部被曝のしくみを簡単に述べれば以上のようになる。

しかしまた、内部被曝による症状は放射性物質を身体に取り込んだ直後から現れるかというと、そうでもないのである。

数ヶ月後、数年後、数十年後というように人によって発症時期はさまざまで、症状もさまざま、また発症しない人もいる。

ここに内部被曝のとらえにくさ、難しさがあると思う。そんなものは気にしないと言ってしまえばそれまでなのである。

しかし発症した者にとっては内部被曝の存在はおそらく明白に自覚できる。

そのような二つのとらえ方が合わさって重苦しい不安となり、福島原発事故以降の我々にはのしかかる。

この不安とどう向き合い、どう克服していくべきかという問いへの答えを出すさまざまなヒントをこの本は呈示している。

また、被曝に関する世界規模の深刻かつ幅広い話題を取り上げているが、読後感は暗くはない。

「これまで自分はこの事実と向き合おうとしないで過してきた。福島原発事故を通してこの事実を知ることができた今、

それに立ち向かっていこう。」

そういう力が湧いてくる本である。

読み終えてやはり思う、肥田氏はなぜ被爆症状を発症しなかったのだろうか、と。ご本人が第2章で書かれているとおり、

広島原爆投下の渦中にあって被爆された。そして現場に留まり被爆者の治療をされた。肥田氏よりも被爆の程度が軽く、

被爆の期間が短いと思われる人々が、数週間後、数年後、数十年後に症状が顕在化し亡くなられた。

そのような人々を診られながら、肥田氏は95歳というご高齢である。この本を書かれた時点では88歳だが、

それでも既に十分高齢である。

そして肥田氏の文章や発言からすぐに分ることだが、その思想は明晰かつ強靱で深い。

昨年、岩波書店の月刊誌『世界』9月号に肥田氏へのインタビュー記事が載ったが、その思想は衰えを見せていない。

ここに驚きがある。この記事で肥田氏は次のように発言されている。

被害をもう受けてしまったのなら、腹を決めなさいということなのです。開き直る。 下手をすると恐ろしい結果が何十年かして出るかもしれない、それを自分に言い聞かせて覚悟するということです。

その上で、個人の持っている免疫力を高め、放射線の害に立ち向かうのです。 免疫力を傷つけたり衰えさせたりする間違った生活は決してしない。多少でも免疫力を上げることに効果があることは、 自分に合うことを選んで一生続ける。あれこれつつくのは愚の骨頂。一つでもいい。決めたものを全力で行う。 要するに放射線被曝後の病気の発病を防ぐのです。(147ページ)

おそらく肥田氏ご自身がこの生活態度を貫かれてきたのだろう。現在の福島第一原発事故と同種で、しかし、

はるかに深刻で生々しい経験を生き抜かれた事実は我々に「希望」の真の意味を指し示しているように思う。

この本の最後で肥田氏は次のように語っている。

「講演先などで、「どうして六十年も核廃絶運動を続けてこられたのですか?」「何が 先生をそうさせたのですか?」と訊かれることがよくあります。この質間の答えは自分で もよく分かりません。でも、核廃絶運動は最もやり甲斐があるし、エネルギーをつぎ込む ことが楽しいから、私は今まで続けられた。もし、運動が苦しくて仕方がなかったら、途 中でやめていたでしょう。むろん、こうした運動に携わっていても全く利益にはならない し、自分の私生活を膨らませる役には立ちません。けれど、私生活を膨らませる努力をす るよりも、運動をしているほうが自分にとっては楽しかったから、私は続けてこられたん です。」(197ページ)

「たくさんの被ばく者の苦しみに接し、そうした話を総合することによって、原爆問 題の大きさと深さを知ることができました。私が変わることで相手も変わり、生きる勇気 を持っていられます。こうした喜びは、自分ひとりでは感じることができないでしょうね。 被ばく者と一緒に生きることのできたこの運動は私をも長生きさせてくれたと思っていま す。」(198ページ)

私の中に意味のかたまりが浮かんできて次のような文句に落ち着いた。

「一人の歩みは全衆生の歩みである、全衆生の歩みは一人の歩みである」

「歩み」の部分をはじめは「戦い」とか「努力」とかで考えたがしっくりこない、「歩み」に落ち着いた。

同じく「全衆生」をはじめは「全人類」で考えたがやはりしっくりこない、「全衆生」に落ち着いた。

この文句を思いついた後、まるで子供の頃に読んだ少年文学の三銃士のスローガン「みんなは一人のために、

一人はみんなのために」のようだ、と少々苦笑した。しかし、肥田氏の歩みはこのようなものだったろう、と思うのである。

我々は現に直面する問題において肥田氏の歩みを引き継がなければならないと思う。

この本は新書でありながら、内容は重く、しかも話題は多岐にわたる。

インターネットでそれらの要点を一々確認しながら読み進めた。それによって理解がずいぶん具体的になった。

以下、私が参照したサイトや動画の一部を挙げておく。

125ページ~135ページに関連して

米国の核施設 ハンフォード他

166ページに関連して

核再処理工場・英セラフィールド

その他、ロシアなどの核施設の詳細な映像が見られる。どのような方がアップロードされたのか貴重な資料である。

「核の平和利用と称して日本には現在54基の原発が稼働している。J・M・グールドの研究によれば原子炉を中心に100マイルの円を描くと、その範囲に住む女性の乳癌の発症率は、円の外の5~6倍になっていることが分った」(164ページ)

なんちゃって原発ハザードマップ

国内全原発のそれぞれを中心とした半径10Km~300Kmの円を表示させることができる。日本国内で汚染を免れる地域はほとんどないということがよく分る。

2 さまざまな確認

短期間で原発事故問題を理解しようと努めてきた中で、自分なりに納得しなければならない要点がいくつかあった。

ここではそれらの項目を挙げてみる。

なお安生氏から次の本を頂いた。この本からも理解の助けとなる情報を得た。

『内部被曝』

矢ヶ崎克馬/守田敏也 共著

岩波ブックレット 2012年3月6日第1刷 588円

以降、『内部被曝の脅威』を「ちくま本」、『内部被曝』を「岩波本」と略記する。

(1)放射線の種類と被曝のしかた

被曝する場合の放射線はアルファ線、ベータ線、ガンマ線に大別される。ちくま本、

岩波本に依ってこれらの特徴をまとめてみる。

| 空気中での 飛距離 |

貫通力 | 体内での 飛距離 |

物質との相互採用 =電離作用 =DNAの分子切断 |

|

| アルファ線 (ヘリウム原子核) |

45mm | 弱 紙一枚で止まる |

0.04mm | 強 10万個の分子切断 |

| ベータ線 (電子) |

1m | 中 1cm厚の金属板で止まる |

10mm | 中 2万5千個の分子切断 |

| ガンマ線 (光、電磁波) |

70m | 強 厚い鉛、コンクリート壁でも なかなか止まらない |

貫通する | 弱 非常に少ない |

空中を浮遊する放射性物質の塊は大きいもので1000分の1ミリメートル・・・その中には約1兆個の放射性物質が含まれる。(岩波本29ページ)

1000分の1ミリメートルといったら全く目に見えない大きさである。

したがって放射性物質の浮遊する外気はそうでない外気と全く変わりなく見える。その外気の中で呼吸し、

目に見えない放射性物質1個を吸い込むと1兆個の放射線源を取り込んだことになる。

内部被曝で重大な損傷を引き起こすのはアルファ線である(0.04mm動いて止まるまでの間に10万個の分子切断を起こす)。

しかし、半減期を考えに入れるとベータ線もアルファ線以上に損傷を引き起こす場合がある。

例えば、アルファ線を出すプルトニウム239とベータ線を出すヨウ素131を体内に取り込んでしまった場合を考える。

(岩波本26ページ参照)

| アルファ線(プルトニウム239) | 半減期24000年 | アルファ線1本の放出の間に | → | その間の分子切断 10万個 |

| ↑ 100万倍の 開き ↓ |

↑ │ ↓ |

|||

| ベータ線(ヨウ素131) | 半減期8日 | ベータ線100万本を放出する | → | その間の分子切断 25000個×100万 |

つまり、プルトニウム239とヨウ素131を吸い込んだ場合、8日間という期間で見れば、

ヨウ素131の放射線から受ける分子切断はプルトニウム239の放射線から受ける分子切断よりも25万倍多い可能性が出てくる。

このベータ線による被曝の場合、内部被曝ではあるが細胞組織の破壊はアルファ線の場合より

はるかに急速に進行するのではないか。

ちくま本第2章に書かれている症例―核爆発の数日後に広島に入り活動した人々が

1、2週間で急速に症状が悪化し亡くなった例―には、このベータ線による内部被曝が関わっているように思う。

(2)シーベルトの分りづらさ

被曝の危険度合いの単位として、マスコミ報道の日常語になってしまったシーベルトであるが、

その意味を理解しようと調べはじめるといきなり壁にぶつかる。

(ちくま本の解説)

どれだけ「被ばく」をしたかを測る単位。実効線量。同一の吸収線量でも放射線の種類や 放射線のエネルギーにより人体に対する影響が違う。また人間のからだは場所によって放射線への感受性が違う。 そのため、それぞれの臓器や組織の感受性を表した数値が定められている。人体が放射線を外部から浴びた時、 その吸収量が同じでも、放射線の種類や浴びた臓器によって影響が異なる。このような違いを考慮して計算された 「被ばく」量の単位がシーベルトである。(79ページ)

ということは、浴びる放射線の種類(アルファ、ベータ、ガンマ)と、浴びた身体の部位や臓器によって シーベルトの値が変わるということか。

(岩波本の解説)

放射線による人体への影響度合いをあらわす単位。放射線が与えた一キログラム当たりのエネルギーを、 ジュール単位であらわしたもの。放射線は電離をおこない、分子を切断する。 分子を切断するには一定のエネルギーが必要なので、 切断された個数は放射線が身体に与えた全エネルギーで計ることができる。 シーベルトは一キログラム当たり何個の分子切断がなされたのかを反映している。(29ページ)

「反映している」のであり「分子切断の数」ではないのだな。

(岩波本の解説)

身体にどれだけの放射線があたったのかを示すシーベルトという概念は、前にも述べた ように、もともとガンマ線による外部被曝をモデルにして考えられたものです。(35ページ)

なるほど、外部被曝がモデル、と。

一ミリシーベルトの被曝というのは、一秒に一万本の放射線が身体に吸収されることが一年間持続し、 人間のすべての細胞に一〇〇個ずつの分子切断をもたらすほどの被曝で、非常に大きい値です。(40ページ)

これだと少しはイメージしやすい。人間の全ての細胞数は約60兆個。 一ミリシーベルトはその全ての細胞内の分子100個に切断をもたらす量ということだ。

(Wikipediaの解説)

生体の被曝による生物学的影響の大きさ(線量当量)の単位。記号はSv。SI単位の一つである。

線量当量とは、吸収線量(放射線から受けるエネルギー)に、法令で定められた係数 (放射線の種類ごとに定められた人体の障害の受けやすさ)を掛けたものである。

・・・

ある物質が放射線に照射されたとき、その物質の吸収線量を示す単位がグレイ(記号 Gy。定義 J/kg)である。 生体(人体)が受けた放射線の影響は、受けた放射線の種類と対象組織によって異なるため、吸収線量値(グレイ)に、 放射線の種類ないし対象組織ごとに定められた修正係数を乗じて線量当量(シーベルト)を算出する。

Sv = 修正係数 × Gy

例えば、等価線量を算出する際には、修正係数として放射線荷重係数が使用される。放射線荷重係数は、 放射線の種類によって値が異なり、X線、ガンマ線、ベータ線は 1、 陽子線は 5、 アルファ線は 20、 中性子線はエネルギーにより 5 から 20 までの値をとる。

グレイがどのようなものかはおいて、生体のある組織が1グレイの放射線を浴びたときその放射線の種類がガンマ線、

アルファ線の場合をそれぞれ計算すると、

1グレイのガンマ線は 1×1=1シーベルト

1グレイのアルファ線は 20×1=20シーベルト

ということになるのだろう。

このように資料の間をさまよっていたが、再度ちくま本を読み直したところ次の記述があった。

ここで強調しておかなければならないのは、以上のモデルの場合、人間の肉体を直径三〇センチメートルの肉球と仮定し、 放射線はすべて外部から浴びると仮定されており、 体内からの被ばくは全く考慮されていないことである。 また、シーベルトに関しては計器によって測定できる値ではなく、過去の研究に基づいて計算される。 その計算は実は仮定で成り立っており、その仮定がどこまで現実と合致しているのか、 実はいまだによく分かっていないのだ。内部被曝を正確に測る計器はまだ存在していないこともあまり知られていない。 (79ページ)

このあたりが現実的な落しどころなのだろう。

つまり、部位や内臓ごとに違うはずのシーベルトの値は、人間を直径30センチメートルの均質な肉球と仮定することにより、1つの値で済ますことができるようになる。

それに放射線の種類による係数を掛けたものがガイガーカウンターの数値と思われる。

その数値は体外被曝を前提としており、内部被曝にはあまり有効ではない。しかし、他に目安となる値が無いため、

ガイガーカウンターで計測した数値を元に、我々は放射線の危険度を判断せざるをえない。

また、この結論から分ることは、

ある値(例えば1ミリシーベルト)を境にしてそれより上は危険でそれより下は安全だといったような、

しきい値を設ける議論は机上の空論だということである。

(3)内部被曝と体外被爆の境界の症状

原発事故現場での作業員の服装は、防塵マスクを付け、全身に白いポリエチレン布の防護服を着る。

これは体外被曝の主要因である貫通力の高いガンマ線の防護には役に立たない。(またベータ線の防護にも役に立たないだろう。ベータ線の空気中の飛距離は1mだから発生源に近づかない限りは被曝はしないが、その飛距離の範囲内に入れば「1cm厚の金属板」でなければ防護できない。そして被曝すれば1放射線あたり25000の分子切断が行われる。原発の作業現場での1番の危険はガンマ線よりもこのベータ線による体外被曝だと思う。さらにこれを一般的に見れば放射性物質に汚染された地域にもあてはまる。4月1日付記)

では何のためにこの服装をするのか。それは、放射性物質の皮膚への付着と呼吸による吸引を防ぐためと考えられる。

このことから次のような疑問が浮かぶ。

体内に取り込まれてしまった放射性物質は内部被曝の要因となるが、皮膚や外部に曝されている粘膜の部分

(目、耳、鼻、口)―すなわち内部と外部の境界部分―に付着した放射性物質はどのような影響を与えるのか。

岩波本の14ページ~15ページに東京都町田市での市民グループが行った調査が例として出ているが、症状として鼻血、

中耳炎、抜け毛、口内炎、喘息、皮膚炎等である。身体の内部と外部の境界の部分であり、

素人考えでも十分ありうることだと思われる。

「こどもと未来をつなく会・町田」のサイト

さて、これらの症状が被曝によるものだと言えるためには、

その地域に放射性物質が降ったという論拠を示さなければならない。

このサイトでは症状の集計と岩波本著者の矢ヶ崎氏のコメントを載せているが、

福島原発事故後の放射性物質の増加を示すデータは示されていない。

そこでそのような資料がないかと探してみた。

おそらくSPEEDIによるデータは集積されいているはずと思いその関連で探したが、福島県近辺のものしか見つからない。

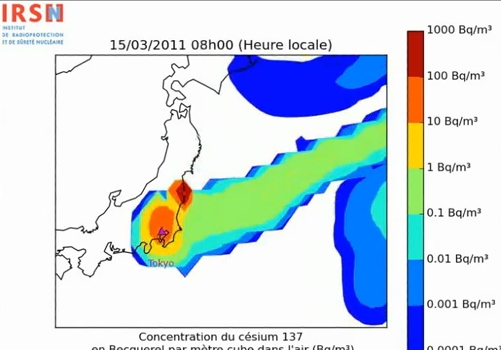

しかし、フランス放射線防護原子力安全研究所(IRSN) が作成した動画を編集したものを見つけた。

20110312福島第一原子炉から放出された放射能雲大気中拡散

日本の東半分での放射性物質の拡散状況を3月12日~22日まで、1時間毎で表示している。

これは非常にわかりやすい。(ただし、公開されたデータからのシミュレーションであり実際の測定値ではない。)この動画のスナップショットを示す。

3月15日8時の状況である。町田市には1時間あたり10ベクレル/m3~100ベクレル/m3の放射性物質が

「漂った」と推定される(そのうちのどれだけが地表に降ったかまではわからない)。

この日時が最大の量であるが、町田市への放射性物質の到達の期間は15日の朝4時頃から16日の20時頃までである。

さて、体内と体外の境界である皮膚や粘膜に付着する放射性物質の量は、

体内に取り込まれてしまう量よりもはるかに多いだろう。その放射性物質が放射線を放出する。

その放射線量は体外被曝でダメージを受けるほどの量に比べれば桁違いに少ないだろうが、

体内に取り込まれてしまった放射性物質の放射線で内部被曝する量よりも桁違いに多いだろう。

その放射線が「準内部被曝環境」とも言えるような皮膚や粘膜の部位で表面組織とその下の内部組織の細胞を破壊する。

さらに付着する放射性物質がヨウ素131のような半減期が短くベータ線の放出量が多いものだった場合、分子切断は急増する。こう考えることはそんなに的外れではないと思う。この仮定が正しいとすると、上記の例の症状―すなわち、それまで何でもなかったのに、急に鼻血が出て止まらなくなったとか、口内炎が出たとか、体外被曝のダメージほどひどくはないが、内部被曝は晩発性であるという通念からは症状の出方が急すぎる、ということの説明ができるのではないだろうか。

(4)自然放射線と内部被曝の違い

内部被曝の微量放射線が悪影響を及ぼすのならば、自然界の中で宇宙から降り注ぐ放射線や鉱物などから発せられる

放射線はそれより強い、この影響をどう考えるのかという反論を目にする。

しかしこれはちょっと考えてみればわかることだが、種類が違って同列に扱えない被曝を混同している間違いである。

自然放射線による被曝は、放射線源が身体の外にある。すなわち体外被曝である。放射線の種類は色々あるようだが、

ガンマ線による被曝と類似だろう。この場合分子切断は少ないと考えられる。

内部被曝は、身体の中に取り込んでしまった放射性物質が長期間(数日から一生)体内に止まり周りの細胞を被曝させる。

その被曝の主役はアルファ線・ベータ線であり、ガンマ線に類似の自然放射線よりも分子切断ははるかに多い。

この違うしくみの二つの被曝を同列に扱うことはできない。しかし、ちくま本83ページで指摘しているが

「原子力情報なび」サイト(資源エネルギー庁の委託によって(財)原子力発電技術機構が2002年7月から運営していた)

での解説は、二つの被曝を同列に扱っている。現在このサイトは閉鎖されている(閉鎖はおそらく福島原発事故後だろう)。

このような振舞は、その解説の信憑性に疑いを懐かざるをえない行為である。

(5)ICRPとECRR

ちくま本、岩波本ともICRPに批判的で、ECRRを好意的にとらえている。(むろんこれは好き嫌いの評価ではなく、

それぞれの機関が内部被曝をどのように扱うか、というその姿勢に対しての評価である。)

どちらも権威ある国際機関のようであるが、その権威の元(すなわち誰がその権威に頼るか、

と組織を維持するための金の出所)がよく分らない。Wikipediaで調べてみた。

ICRP

国際放射線防護委員会(International Commission on Radiological Protection、ICRP)は、 専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織である。 ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として公認の慈善団体であり、科学事務局の所在地はカナダのオタワに設けられている。 助成金の拠出機関は、国際原子力機関や経済協力開発機構原子力機関などの原子力機関をはじめ、世界保健機構、 ISRや国際放射線防護学会(International Radiation Protection Association; IRPA)などの放射線防護に関する学会、 イギリス、アメリカ、欧州共同体、スウェーデン、日本、アルゼンチン、カナダなどの各国内にある機関からなされている。

ECRR

欧州放射線リスク委員会(European Committee on Radiation Risk, ECRR )は、ベルギーに本部を置く市民団体である。 欧州評議会及び欧州議会、国際連合、各国の政府等とは関係を持たない私的団体である。

・・・

1997年に結成された市民団体である。結成の端緒は、欧州議会内の政党である欧州緑の党が、 ベルギーのブリュッセルで開催した会議の決議による。

まあ、この記述だけでもそれぞれの権威の元は想定できる。

なお、ICRPの記述は2012年3月24日の表示ではWikipediaの運用規約に沿っての削除の動議が出されている。

内容について利害関係者間で紛糾しているのだろう。

(6)国として原発を輸出するとは

最近「国として原発輸出する」という表現を伴った報道をよく目にするようになった。これがよく分らない。

原発というプラントを営業して輸出販売するのはそれを製造する東芝や日立などの民間企業のはずで、

国が営業販売するわけではない。どういう意味だろうか。

(もちろん巨額の取引で、顧客が他国の政府になるのだから、日本の行政機関と業者が実務面で密接に協力しているのは

分った上で書いている。)

調べてみた。

先ず、

原子力基本法

というものが制定されている。

この中で「第五章 核燃料物質の管理」「第六章 原子炉の管理」の条項で、

核燃料と原子炉の輸出について規制されている。原発製造業者が、

国外へ原発を輸出しようとするときはこの条項に引っかかるため、国の許可を受けなければならない。

また「第一章 第二条」に「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、

民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。」とある。

そこで国は業者が輸出できるようにするために、相手国が第一章第二条の主旨に則った原子力の運用をするという

誓約をとりつけ、協定を結ぶ。

最近の例では2011年12月22日に締結された

日本とベトナムとの原子力協定

次に、国は第五章、第六章に基づき業者に許可を与える。

そこではじめて原発製造業者がプラントを輸出できるようになる。

ということらしい。

したがって「国として原発輸出する」の具体的意味は「相手国と原子力協定を結ぶ」ということのようである。

以上、気になる項目について素人が調べて納得した内容である。もし間違った解釈など見つけられた方は、

ご指摘頂けると幸甚です。

補足 ちくま本、岩波本の編集不備な点

1 ちくま本

(1)被爆、被曝、被ばく

読んでいると「あれっ」と思う。この三種の単語が断りなく使い分けられている。しばらくその意図が分らなかったが、

ようやく思い至った。

被爆・・・核爆弾などの兵器爆発による、放射線、熱線、爆風などから身体が受けるダメージ。

被曝・・・兵器爆発も含め、原発事故や自然界からの放射線一般で身体が受けるダメージ。

被ばく・・・被曝の意味をはっきりさせ、爆と曝の混同を避けるためにひらがなにした。

というところだろうか。こういう定義は本のはじめに説明するのが筋である。

(2)85ページの文章に少し誤解を与える表現がある

「残留放射線の体外からの影響が微弱であり、無視できる低線量の放射線であり影響がないとされる根拠は、

放射性物質の飛距離(アルファ線が約0.1ミリメートル、ベータ線が約1センチメートル)が短く、

しかも皮膚を透過する力がないからだとされる。しかしいったん体内に取り込まれると」

↓ 次のように直した方が良いだろう。

「残留放射線の体外からの影響が微弱であり、無視できる低線量の放射線であり影響がないとされる根拠は、

放射性物質の体内での飛距離(アルファ線が約0.1ミリメートル、ベータ線が約1センチメートル)が短く、

しかも皮膚を透過する力がないからだとされる。しかしその放射性物質がいったん体内に取り込まれると」

(3)134ページの誤記

「1988年、同社が運営していたスペースシャトルが打ち上げに失敗した。」

これはスペースシャトルチャレンジャーの事故で、起きたのは1986年である。

2 岩波本

(1)DS86

5ページで説明なしにいきなりこの単語が出てくる。Webで検索せざるをえなかった。次のようなものであることが分った。

(財)放射線影響研究所(日米共同研究機関)

(前身は彼のABCC(ちくま本第2章を参照)である。)

ここが発行した「1986年線量推定方式」の略称である。

こういうことは注釈で説明すべきである。

(2)対談の日時、場所が書かれていない

岩波ブックレットという出版物の性格上、急いで発行したもののようで、

そこまで注意が行き届かなかったのかもしれないが、

これがないと対談そのものの信憑性を下げる印象を読者に与えかねない。

以上、それぞれの改版の時に改善を望む。

2012/03/28 公開