ホーム > 雑文・文献・資料 > 西安寺報恩講法話「仏教は世界をどのようにとらえるのか」

2011年11月13日 西安寺報恩講法話「仏教は世界をどのようにとらえるのか」

村田町西安寺の報恩講での法話。内容は9月23日の秋彼岸会法話の改良版だが、だいぶ論旨がはっきりしてきた。

|

今、ご紹介頂きました西照寺の星研良です。 こちらの西安寺様の報恩講には前からお邪魔していますが、皆さんの前で喋るのは初めてですので、 本題に入る前に私の寺、西照寺の紹介をちょっとさせて頂きます。 西照寺は私で4代目になりますが、初代はこちらの西安寺から出た恵成という人で−−次男でした−−明治31年 (1898)に現在の仙台市泉区実沢に西照寺を開いた−−というより何とか寺を建ててもらった−−のです。 当時の門徒戸数は記録によると16戸で大変な貧乏寺でした。それ以降、現在に至るまで貧乏の度合いは少しはましに なりましたが、小さな寺として続いております。 |

|

これが本堂ですが、昭和38(1963)年−−48年前−−に建て替えたもので、四間半四面の非常に小さなものです。

普通最小サイズの本堂は5間四面ですが、それより半間小さい。おそらくあと半間分の資金が出なかったのでしょう。 その後、写真では左側の横の方に増築を二回行って拡張してきたのですが、昨年末に三回目の増築と修復の事業を 起こし最近その工事がようやく終り、 |

|

このような姿になりました。 本堂正面の側と、写真右側の方に廊下を拡張し、面積としてはようやく、平均的な寺の大きさになったかな、と思います。 |

|

これは昨年の報恩講の翌日に撮した修復前の本堂内陣です。 報恩講の飾り付けにまぎれて良く分かりませんが、宮殿や前卓などの金箔は剥げ、後門の金紙張は、代用金のため色 あせて銀色になっており、欄間絵は絵の具が劣化し、雨漏りや埃で汚れ、柱、床、天井なども荒み方の限度に達しており、 何とかしなければならない状態でした。 |

|

それが、今回、このように修復されました。 柱、床、天井はスリ漆という木目の見える漆塗りとなり、傷んだ仏具類は全て修復し、見違えるようになりました。 |

そういうことで今年は私に取っての大事業を何とか成し遂げることができた目出度い年となるはずでした。 しかしその事業の最中に3.11の震災は起ってしまいました。・・・・

|

ということで本題に入っていきます。 今回の千年に1度という災禍−−最近の報道によると五百年に1度のようですが−−これによって、私達は自分が住む世界と いうものをどうとらえてよいか分からないほどに、心に重く深いくさびを打ち込まれ、あるいは心に埋めようのない穴を空 けられてしまいました。・・・・ |

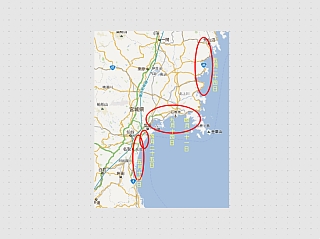

私はガソリンの供給が回復してきた三月終り頃から津波被災地を自分の目で確かめたくなりました。しかし色々と忙しく

4月21日にようやく時間が取れて石巻に行きました。その後も時間の空きを見つけては県内沿岸部を日帰りドライブで

訪れています。

私の行った地域と日付を申しますと

4月21日 石巻、東松島、塩竃、多賀城

4月25日 仙台港、荒浜、海楽寺 津波の直撃で壊滅し住職が亡くなった海楽寺の泥出し作業に行きました。

5月15日 閖上、仙台空港、山元町坂元 大学生の子供二人を連れて行きました。増築工事の棟梁が山元町坂元の人

だったので棟梁の住んでいた所を確認したかったのです。

5月24日 気仙沼、雄勝 坊守と行きました。気仙沼から沿岸経由で女川を目指しましたが、途中で通行止めとなり

引き返しました。

ここまでがおよそ一ヶ月です。それぞれの現場の迫力は行ってみなければ分からないものでした。見ないではいられない

のですが、見てしまったら否応なく心に重いものが覆い被さってきてしまいました。そしてついに体調を崩したので、そこで

一区切りをつけました。

|

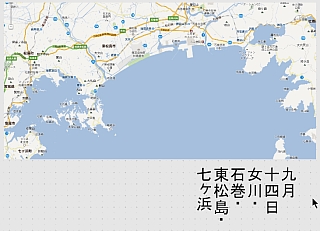

そうして、夏のお盆が一段落した9月14日、五ヶ月前に見た風景がどう変わったかを確かめに、また前回行けなかった

女川まで行ってみようと一人で出かけました。 その女川で象徴的な光景に出会いましたので、その写真や映像をしばらくご覧頂きます。 その後に、このような事態の中で生きる私達に仏教は何を示してくれるのかということをお話します。 今年は宗派内の話題も震災や原発一色ですが、しばらくお付き合いください。 |

|

それでは女川の写真に入ります。 これはマリンパルという−−いわゆる観光物産館でしょう−−港のすぐ脇の建物です。 |

|

港の桟橋から北の方を見ています。 |

|

港から西北に500mほど行ったところです。 左の建物が町役場、中央の神社は白山神社、右奥の白い建物は4階建てのアパートのようです。 津波は白山神社の足下にまで達し、役場とアパートを壊滅させてしまったようです。 |

|

白山神社。 参道の階段がぐしゃぐしゃです。向拝の柱が無くなってしまったのでしょう、間に合わせの丸太でつっかえ棒が してあります。イグネも枯死状態です。 |

|

町役場。 3階建てが冠水です。 |

|

役場内部。 県議会選挙の話題で、11月6日のテレビに写っていましたが、この写真とほとんど変わりありませんでした。 中の車もそのままでした。 |

|

保健センター。 これも冠水です。 |

|

生涯学習センター。 これも5階建ての屋根まで水に浸かっています。役場からここまでの建物は隣接しているのですが、 見て回りながら感じたことがあります。建物がみな立派なのです。この後に出てくる町立病院や写真は出しませんが 運動公園なども同様です。 どう見ても人口1万に満たない狭い谷間の漁師町には不釣り合いな立派な建物が並んでいます。 後で考えて、女川原発の補助金、交付金、献金で建てたのかと合点が行きました。 |

|

港付近の写真です。 ガレキはほとんど撤去され、道路は舗装し直され、電信柱も建て直されています。 結果として、広大な更地と、ところどころに建物が残る廃墟が現われています。 この4階建ての建物はいったいどうころがったものでしょうか。 |

|

町立病院に上がる坂道です。 その後ろの丘の上に熊野神社があります。 下の道路からは病院はぐっと見上げるような高台に建っているのですが、熊野神社はその病院の敷地から更に高いところ、急な石段を登ったところに建っています。 この石段が異様に急で長いのです。 |

|

港の桟橋から病院を見たところです。 津波は病院の一階にまで達したようです。(病院の中に入って確かめました。) しかし、こうやって港から病院を見上げると、その高さまで、海水が達したという事実をなかなか受け容れ難い。 嘘だろう、という気持ちが湧いてくる。 そこで、この写真ではその高さを青線で示してみました。 基準の位置は病院の擁壁です。 |

|

病院の擁壁の上の駐車場から見た風景です。 |

|

水はこの建物−−丸正旅館−−の5階にまで達しているようです。 |

|

もっとよく町を見渡せるだろうと思い、熊野神社に登ってみることにしました。 広くて急な階段です。段数を勘定したら、200段以上ありました。1段約20センチとして、約40メートル、 神社は病院の敷地より高いところにあることになります。病院の敷地高は海面から約15,6メートルと思われます。 したがって神社は海面から55メートル以上高い所にあることになります。 |

|

階段を登りきったところにある社です。 さすがに無傷です。 |

|

隣にある住居−−社務所−−でしょう。 人が生活していた跡もあるようなのですが無人でした。 見たところ丘の裏手から上がってくる道はありません。そうだとすると、もしここで生活するとなると日用品の調達は、あの長い急な石段を上り下りして行わなければならないことになります。その毎日の生活の苦労を思うとぞっとします。放棄する気持ちも分かります。 あるいは、祭りなどのイベントがあるときだけ人が詰めるのでしょうか。 |

|

そこから、町全体を見渡した写真を撮りました。 後でもう一度、この光景が出てきますので、ここから4枚の写真をよく見ていてください。 右回りに撮っています。 |

|

|

平地と言えるところが、すべて更地となっており、津波に飲み尽くされたことがはっきりと分かります。 |

|

報道では女川町の約8割の建物が被災したとありましたが、実に納得できる光景です。 |

|

3.11当日、この階段の中ほどから今の4枚の写真とほぼ同じ範囲を撮した動画がYouTubeに投稿されていました。

引き波で建物がさらわれていく様子です。 ご覧下さい。 動画上映。 |

さて熊野神社がいつからこの場所にあったか知りませんが、ここに社を建てた人々は今回のような事態を予想していた

のでしょうか。

おそらく、予想していたのでしょう。・・・それは千年前から?五百年前から?

そうして町が壊滅しても社は残るようにとこの場所を選び、異様な階段を築き上げたのでしょう。

しかし、これはまた実に絶望的な判断でもあります。津波に町が飲まれることが避けられないという判断なのですから。

そして私もまたこのような判断に至りました。それはなぜかというと、おそらく7,8メートルまでの津波なら、

人間の技術力でそれを防ぐ建造物を作ることもできるでしょう。しかし15メートルの津波を防ぐ技術など、

あと千年かかっても実現しないだろうと思うからです。

そして女川の平地−−人が住める土地−−は、ほとんどが海から10m前後の高さなのですから。

結局、女川町の復興とは、また来るであろう津波に飲まれる危険を承知の上で、再度そこに住むということにならざるを

えない。そうでなければ町を捨てざるをえない。

高台移転と言っていますが、そもそも移れるような高台がほとんど無い。災害に強い町作りとか言いますがそれが

どれだけの効果を持つことができるか、はなはだ疑わしい。

|

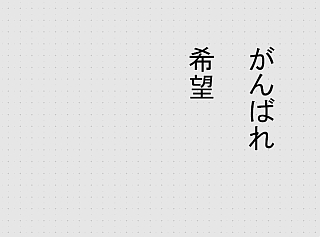

誰もがこの事実を心の底に感じているからこそ、

「がんばれ日本」とか「希望を持った復興」とか「国が責任をもって安全な町作りをする」とかいった言葉を

よそよそしく感じるのです。そして直接被災しなかった私のような者も含めこの震災を経験した全ての人が、

その不安を共有する者になります。 毎日、動かざるをえない、生活せざるをえない自分ですが、その目標が見えない。目標を立て、そこに希望を見出し、 がんばっても、それが津波や地震で根こそぎ潰されてしまう不安から逃れることは決してできない。 |

|

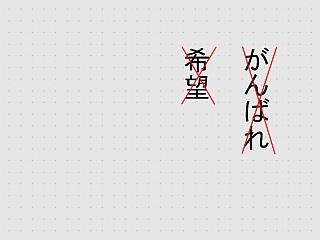

つまり私達は「がんばらざるをえない」のであり「希望を持たざるをえない」のですが、同時にその

「がんばれ」や「希望」に心の底では不信感を持っているのです。 「がんばれ」や「希望」ではどうにもくくりきれないものを他に言葉が無いので無理に押しつけていると言えるかも知れない。 |

|

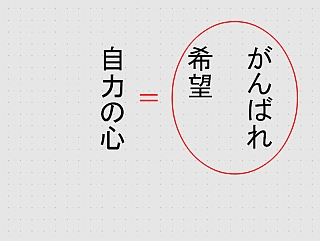

さて、仏教では−−今回は私達の宗派が属する浄土門の言葉で説明しますが−−「がんばれ」とか

「希望」といった言葉で表わされる心のあり方を「自力の心」という言い方で示します。 この言葉で、さきほど言ったことを言い換えると、 私達は毎日、自力の心なしで生活することは不可能なのですが、自力の心だけでは現実を本当に納得することができない、 という矛盾を常に抱えている、ということになります。 |

|

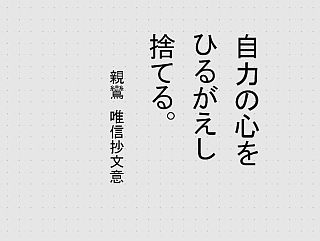

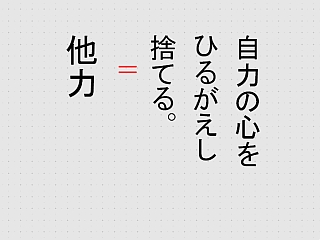

この、自力の心がなくてはならないものであるにもかかわらず、それが本当に信頼するに足ものではないと、 心底分かった時−−これには誰も皆うすうす気づいてはいるのですが、心底分かるところまで踏み込むことはなかなか しません−−それを踏み込んで、分かったとき、その心の動きを「自力の心をひるがえし捨てる」と言います。 これは唯信鈔文意という親鸞の著作の中に出てくる言葉です。 |

|

そして「自力の心をひるがえし捨てる」そのことを「他力」と言います。 「他力」は浄土門、特に我が真宗の核心の言葉ですが、自力の心の他に何か特別なものとして他力の心があるわけではありません。 「自力の心をひるがえし捨てる」そのことがすなわち他力です。 |

ではこの他力に至った人の心境とはどういうものでしょうか。・・・・

それは、現に生きている、そして生きざるをえない自分を、そのままに無条件に認めるということです。

千年に一度という災厄に破壊し尽くされたその場所に、今現に呼吸をして生きている自分をそのまま認める。どんなに

悲しかろうと苦しかろうと今現に生きている自分を否定することは決してできません。そのことを認める。そしてその場所

はたとえ復興したとしても、千年先までの間には、また同じような災厄を避けることはできず、そうなったときは今と同じ

惨状になる、そのことも認める。

それは絶望とか、やけっぱちで投げやりに認めるといったことではありません。このような現実に生きざるをえない自分自身

に耳を傾ける、そういう態度です。・・・・

そのとき、耳を傾けている自分の心は、そのような現実に至った過去、現在、未来という歴史を認め自分と等しいものと

します。いわば自分の心が世界全体を丸呑みにしてしまうのです。そうしてこそ、悲惨な現実の起きている世界を自分の

事として認めることができる。(非常に偉そうな、大袈裟な表現をしていますがこの他に言葉が見つからないのでお許し

ください。)・・・・

そうしたとき、はじめて毎日の現実に対する解決の糸口が見えて来ると思うのです。その上に立って「がんばる」気持ちや

「希望」を改めて起こしていく。

すなわち、他力に気づいてこそ、日々の生活になくてはならない自力が新しい意味と力を持って復活すると思うのです。

ただし「自力の心をひるがえし捨てる」という発見は、私の経験で言えば、非常に微妙で、ともすれば見失ってしまう

ような、逃げ水のようなところがあります。それを逃がさないように心を静かにしてとらえ、現実とのせめぎ合いの中で

強く育てていくという注意力が必要です。

さて、もう一度考えてみると、「自力の心」とは「何かをしよう」とする自分の心そのものです。それがなければ自分と

いう意識そのものが成り立たない。だから、「自力の心をひるがえし捨てる」という言い方は非常におかしな、見方によって

は間違った言葉遣いなのです。自分自身に対して自分を捨てろというのですから。

しかし、そういう、言葉では収めきれないような、普通には考えられないような状態にまで、私達の心は進むことができる

のです。そういう、普通ではない心境にまで進んだとき、ちっぽけなゴミのような自分が世界の全てを丸呑みにしていて

抱えている、という意識が起きる。

それが阿弥陀仏です。

私達が「南無阿弥陀仏」と称える作法は、そういう意識に至った自分の心境をその都度呼び起こして確認を深めていく訓練

の型なのです。

ずいぶん大それたことを言いました。自分が被災していないからこんなことが言えるのではないかという疑いもあります。

しかしこれが、私が仏教を学んできた中で得ることができた、自分と世界というもののとらえ方です。私はこの外に、

自分と世界を矛盾の無い一つのものとしてとらえる方法を知りません。

以上、わかりにくい変な話だったかと思います。実は今回の話は、うちの寺の秋の彼岸会法要で話したことを下敷き

にしているのですが、あの時はここまでまとめることができませんでした。今回、話の場を設けてまとめる機会を与えて

下さった西安寺御住職に御礼を申し上げて終ります。皆さんの参考になるようなことが何かひとつでもお伝えできたと

したら大変嬉しいことです。