ホーム > 雑文・文献・資料 > 秋彼岸会法話「立ち止まって考える」

2013年9月23日 秋彼岸会法話「立ち止まって考える」

この彼岸会の行事をはじめて四、五年になると思います。その間に大震災が起きました。その直後の春の彼岸会は中止せざるをえませんでしたが九月の秋彼岸会から四回の彼岸会行事を行いました。そして今日は震災以降で五回目です。その四回のうちの三回は震災に直接関係する話題を取り上げました。私の津波被災地の見聞とか、原発・放射能の話題とかです。それらと仏教はどのように関わるのだろうかという問題をお話しました。

そして今回の話題を考えていて、正直なところ震災関連の話は一休みするかという気持ちがありました。もちろん震災を忘れたわけではありませんが、疲れたな、という気持ちがありました。震災だけを問題にしているとかえって分らなくなってしまうのでは、みなさんに話を無理に押しつけてしまうことになるのでないか、というようなことをずっと考えておりまして、何を話そうかと昨日まで迷っておりました。

そして夕方ふと思いました。ここしばらくは、パソコンで原稿を作ってプロジェクターで映して説明するということをやっているが、今回は昔の形に戻ってみて、私の思うところをお話しようと。

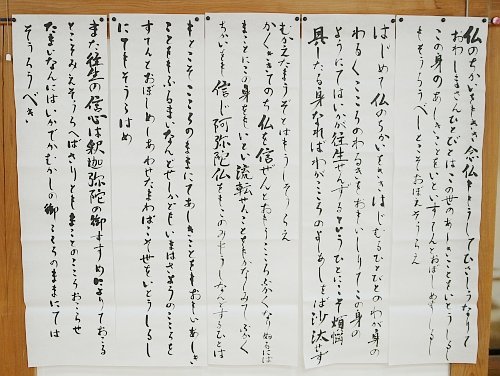

ご存じの通り、私は書道を習い始めて一年少々経ち、お盆にはうちわに字を書いて皆さんに配るということもするようになりまして、いつもプロジェクターに映した文字では味気ないと思うようにもなりました。ということで今日説明する文章を筆で書いてみました。こんなに長い文章を筆で書くのははじめてです。坊守がこれを見るなり「くせ字だね」と言いました。自分でもそう思います、まあろくにまっすぐも書けなかった者が、まっすぐ書けるようになっただけでもいいかと思っています。目先を変えただけですが、こういう形でお伝えするのも一興かと。これと同じ活字の文章をお配りしてあります。

仏のちかいをもきき、念仏ももうして、ひさ久しうなりておわしまさんひとびとは、この世のあしきことをいと厭うしるし、この身のあ悪しきことをいと厭いす捨てんとおぼしめすしるしもそうろうべしとこそおぼえそうらえ。

はじめて仏のちかいをききはじむるひとびとの、わが身のわるく、こころのわるきをおもいしりて、この身のよう様にてはいかが往生せんずるというひとにこそ、煩悩具したる身なれば、わがこころのよ善しあ悪しをば沙汰せず、むかえたまうぞとはもうしそうらえ。

かくききてのち、仏を信ぜんとおもうこころふかくなりぬるには、まことにこの身をもいとい、流転せんことをもかなしみて、ふかくちかいをも信じ、阿弥陀仏をもこの好みもうしなんどするひとは、もと元こそ、こころのままにて、あしきことをもおもい、あしきことをもふるまいなんどせしかども、いまは、さようのこころをすてんとおぼしめしあわせたまわばこそ、世をいとうしるしにてもそうらわめ。

また、往生の信心は、釈迦・弥陀の御すすめによりておこるとこそみえそうらえば、さりとも、まことのこころおこらせたまいなんには、いかでかむかしの御こころのままにてはそうろうべき。

親鸞聖人御消息集 一

なぜこの文章を選んだのかということから話をします。この文章は親鸞聖人御消息集というものから取りました。これは親鸞が、関東方面の弟子達に宛てた手紙です。それが結構残っていて、それらを集めたものが御消息集です。その第一通目の一部分を写しました。

なぜこの部分を抜き出したかというと、震災の話題に戻るのですが、あの経験を経て、多くの人々が、生きるということ、死ぬということに関していろいろ考えさせられたと思います。予想もしないような事態が起こったことの衝撃は大変なものでした。今も原発事故は続き収束するまであと何百年かかかるという状況です。そういうことが今自分が生きている世界の中に現れてしまった。その世界をどうとらえ、自分が世界の中で生きていることはどういうことなのか、それを問題にせざるをえなくなって、これまでの彼岸会法話で取り上げました。その中で私が申し上げたことは、自分が世界の中にあるということは、被災地や原発事故を否定することはできない、それを受け止めなければならない、そこに覚悟を持たなければならない、それが自分が生きているということだ。ということでした。世間ではよく「希望」という言い方をしますが、希望はちょっとピントがずれる、希望ではなく覚悟だ。その覚悟を決めたときに自分の心が世界をまるごと受け入れて一つになる、それが仏教でいう覚りですし、我が宗派の言い方でいえば信心を得るということである、そういうことを申し上げました。

こういう覚悟を持つということは大切なことで、皆さんそれぞれが自分の立場で覚悟を持たなければならない。私の話がきっかけとなってそういう覚悟をお持ちになられていたら、とてもうれしいことですが、私自身もこの覚悟を持ちました。その上でこの世界で生きている限りは何とかしなければならないという気持ちにもなったのですが、いかんせんこの気持ちを常に持ち続けることは難しく、つい忘れます。毎日毎日そんな立派な気持ちは続かない。

家族とケンカすれば怒りが起きますし、先ほどのお勤めに私の子供達が参加しましたが、彼等が坊主の道に入ると決めるまで大変な紆余曲折がありました。その間の親としての怒りとか心配とかは大変なものでした。そういう時に世界を丸ごと受入れるといった大きな気持ちになっているかというと、そんなことはないわけです。子供の心配だけで精一杯です。

あるいは病気になって腹が痛くなったら、そのことだけで精一杯です。また、私の父はぼけてしまってお勤めもできなくなりました。その世話をするにしても家族の中で心労とかいさかいとかがあります。

そういう状況が傍らにありながら、ここで偉そうに覚りを得るなどと喋っている。どうしても覚りの心境は続かない。それは皆さんも同じだろうと思います。そして我々はそういう気持ちのほかはないわけです。そういう我々が、仏教を、お釈迦様の教えを、親鸞さんの教えを、もう一度どう聞いていったらいいのだろうか――これが最近の私の気になっていることです。

日常の心境の中で仏教をどのように継続して聞いていけるのだろうか。これがとても難しい。この問題に親鸞はどう答えていたかな、と考えました。親鸞は大変な学者で難しい文章をたくさん書いています。その内容はすごいものですが、ここで皆さんに説明するには合わない。先ほどお勤めした中の和讃も親鸞が書いたもので、これは少しは分かりやすいのですが、いまひとつピンとこない。もっと具体的に書いたものはないか、と探したとき、やはり弟子達に宛てた手紙だろうと思いました。その手紙の中を探し始めて、このあたりがいいかと選んだのです。ということで今日私が喋る内容の動機を説明しました。では解説をはじめます。

仏のちかいをもきき、念仏ももうして、ひさ久しうなりておわしまさんひとびとは

「仏のちかい」というのは、阿弥陀仏の四十八願です。阿弥陀仏は神話的に語られる仏ですが、仏に成る前の法蔵菩薩の時に仏に成るためにはこの四十八個の目標を達成すると誓いました。そしてその誓いを貫き、目標を達成して仏になったのです。その仏の名前が阿弥陀仏です。その四十八願の中で最も大切といわれるものが第十八願です。この内容は「全ての衆生――とりあえず人間とみなしていいです――が、覚りを得た自分の名前、すなわち阿弥陀仏という名前を聞いて信じたならば、その人自身の覚りを達成させよう」というものでした。

名前を聞いただけでいいのです。修行することは特に必要ない。「門徒宗は門徒もの知らずで、なにもする必要がない、何もしないやつらだ」という言い方の一番の根っこには、実はこの十八願がある。

阿弥陀仏はそういうものすごい誓いを立てていたのです。我々にとってはこれ以上簡単なことはない。阿弥陀仏という名前を聞いてそれを信ずるだけで聞いたお前を覚らせる、と阿弥陀仏が言っている、というわけです。さあ皆さん信じられますか、という疑いについては前にも問題にしましたね。この世界をとらえるということは、こういう神話的な語り口でしか表せないのです。私達がいくらがんばっても、自分の力で世界全体を知って、その世界に自分は生きているのだということを完全にはとらえきれない。

一番の例は死んだらどこに行くかという問いに皆さんは絶対に答えを出せません。もちろん私も出せない。死んだら淨土に行くとか、地獄に行くとか、それは喩えでしかない――その喩えを馬鹿にすべきではありません、しかし喩えでしか表せない。どうしても私達の知識は限界があるのです。その限界に縛られる中で、限界の外も含めて世界とはどうあるのかということを覚悟しなければならない。その覚悟がここでいう「仏のちかいをきき念仏する」ということです。それが阿弥陀仏の名前を聞くということです。そうして聞いて信じて称えるようになった。

「ひさしうなりておわしまさんひとびとは」――阿弥陀仏の名を称えてずいぶん長い間経っている人々は

この世のあしきことをいと厭うしるし、この身のあ悪しきことをいと厭いす捨てんとおぼしめすしるしもそうろうべしとこそおぼえそうらえ。

この世界は、あしきこと――津波があり、原発汚染があり、戦争がある、それをいと(厭)うしるし――悲しんで避ける。 この身のあしきことをいといすてん――覚ったと思っても、家族内での問題や何よりも他の生きものを殺さなければ生きられないという根本的な問題、つまり自分が生きているということはある意味悪いことです。それが「この身のあしきこと」です。しかしそれをなんとか解決したい、と思う。つまり、念仏する人はそういう気持ちになるのですよ、と言っている。

はじめて仏のちかいをききはじむるひとびとの、わが身のわるく、こころのわるきをおもいしりて、この身のよう様にてはいかが往生せんずるというひとにこそ、煩悩具したる身なれば、わがこころのよ善しあ悪しをば沙汰せず、むかえたまうぞとはもうしそうらえ。

はじめて仏のちかいをききはじむるひとびと――阿弥陀仏の四十八願を聞いてそれを理解しようと勉強を始めた人は、自分というものを省みるようになります。そうして我が身が悪であることが分ってくる。それを思い知る。そういう自分のあり方ではどうして往生できるだろうかと反省します。「往生」とは死んでから淨土に行くという言い方もありますが、ここでは「念仏する」と同じ意味です。念仏するとき往生定まるという。すなわち覚りを得るということです。煩悩という悪いことを満載しているこの身でどうやって覚りが得られるのだろうかと真剣に悩む。基本的に人間は悪いのです。その悪い人間の立場で善くしようとしても限界がある。自分の善悪の判断基準で決められないということが分る。そのとき、そういう善悪の判断基準を問題にしないで迎える阿弥陀仏があったことに気付く。それが本願です。それを納得するかどうかです。

かくききてのち、仏を信ぜんとおもうこころふかくなりぬるには、

納得してから阿弥陀仏を信ずる心が段々と深くなっていく。

まことにこの身をもいとい、流転せんことをもかなしみて、ふかくちかいをも信じ、阿弥陀仏をもこの好みもうしなんどするひとは、

この身をもいといということは、死ぬということを受入れるということでもあります。現代の考え方は生きるという事だけに注意を払う。ガンになったらガンを治すことにお金や労力をつぎ込む。そして死を見ないように先延ばしして健康になるように努力する。いつまで健康でいたらいいのでしょうか。かたや医療・介護保険や年金は事実上破綻して日本国が潰れそうになっている。非生産的な老人は早く死んでくれというのが今の政策だと思いますが、それは決して表に出せない。そして生だけを重視し死を避ける言い方をする。しかし生と死はひとつのものです。生れたら死ななければならない。流転はもともとインドの考え方ですが、自分が死んだら生まれ変わるということです。その生まれ変わりが自分が生きているときに行った善や悪の量に左右される。迷信だといえばそれまでですが、これは馬鹿にできない内容を含んでいます。そして私達は覚りを得ないかぎり、どうしてもこの流転の考え方に囚われます。現代風の無宗教を語る人や生まれ変わりなど迷信だという知識人などの語りの内容を見ると流転の考え方に囚われているものがほとんどです。自分は死んだらどうなるだろうという不安は必ず心の根っこにあります。それは流転に囚われていることです。その囚われを悲しむ。誰が悲しむかというと自分だと思っていたものが実は阿弥陀仏だったのです。

その阿弥陀仏を知るとき、自分は本願を信じ「阿弥陀仏を好み申す」。これは面白い言い方です。四十八願から阿弥陀仏に成るいわれは壮大な物語で、その大きなものがゴミのように小さな自分を救い取るというイメージをふつう私達は持ちます。しかし、ここではその阿弥陀仏が小さな宝石のようなものとなりそれを私自身が手のひらの上で転がし飽かずに眺めている――「好み申す」とはそういう心境だと思います。ナムアミダブツと喋るのは自分なのです。つまり阿弥陀仏がいるかいないかということは自分が声に出して念仏するかどうかで決まるという面があるのです。自分が阿弥陀仏を声に出して称えないかぎり阿弥陀仏はおらず、四十八願もないのです。

もと元こそ、こころのままにて、あしきことをもおもい、あしきことをもふるまいなんどせしかども、いまは、さようのこころをすてんとおぼしめしあわせたまわばこそ、世をいとうしるしにてもそうらわめ。

阿弥陀仏を信じていなかったときは、悪いことを反省せずに行っていた自分だった、そして日常生活ではそういう気持ちにならざるをえない。しかし今は、そういう気持ちが起きることはしかたがないとしても、その気持ちを脇に置き、なんとか善い方向を見出そうとする。そうであってこそ争いや憎しみが充ちている世界を否定する志を持つことになる。

また、往生の信心は、釈迦・弥陀の御すすめによりておこるとこそみえそうらえば、さりとも、まことのこころおこらせたまいなんには、いかでかむかしの御こころのままにてはそうろうべき。

往生の信心とは念仏を称える心境です。これは「釈迦・弥陀の御すすめによりておこる」。釈迦は実在した仏さんです。弥陀は阿弥陀仏で、これは神話の形で表わされた架空のものです。その架空の弥陀を誰が喋ったかというと実在の釈迦が喋った、と大乗経典で言われている(笑)。大乗経典はお釈迦さんが喋ったとして後で作られたものですが、お釈迦様の精神を引き継げば阿弥陀仏という神話も認め得る。それを認めるかどうかは何遍も言いますが、私達自身です。しかし認めた時、その阿弥陀を信ずる気持ちは、自分の力では絶対に起こせなかったと知ります。自分の力でないとすれば誰の力で起ったか。釈迦と阿弥陀という二人の仏さんからもらったのだ、と分ります。

また釈迦とはお釈迦様から現在の自分にまで至るそれ以外にありようのなかった唯一の仏教の歴史で、実在のもの世界の中のものです。弥陀とはその仏教の歴史が示す世界の外のものです。

そういう経験をした人はそれ以前の、煩悩にのみ左右されていた心には戻らない。

とりあえず、この文章の感じをお話ししました。最初に戻りますと、震災関連の話題は疲れると言いましたが、現実世界の中だけで何とかしようとすると、疲れると思います。それを乗越える気持ちというものは、この親鸞のおっしゃっているところからしか出てこないと私は思います。

お帰りになられてから、この原文を何度か読んでその味わいを知って頂きたいとも思います。

何かご感想ありますか。

参加者(村本) 疲れるとおっしゃったでしょう。震災だ、竜巻だ。シリアで戦争が起きればまた米軍が出て日本も巻き込まれるとか、疲れてきますよね。いいかげんにしてくれと。その自分の気持ちを別な方に向けるためには、こういう考えが必要ということですよね。

住職 そう私は思います。その自分の考えを別な方に向けるのに、趣味や習い事をするという方向もあって、それはそれでいいのだけれどもやはり世界の中なのです。どうしても限界がある。だから、このような世界の外をどこかにもたないと同じ事の繰り返しになってしまう。

村本 シリアがどうこういっても自分ではどうしようもないことですよね。自分の身をいと(厭)うということは、思いやるとか大事にしなさいという意味ですね。

住職 そういうことも含みます。もともと嫌うという意味ですが、悪を行わざるをえない身なのだということを心底悲しむ、そうしてその身を引き受ける。

参加者(吉田) こうやって鎌倉時代に書かれた文章が今でもわかるんですねぇ。日本というのはすばらしいですね。

住職 そうなんです、私もつくづくそう思います。

吉田 そういう伝統が最近乱れてきて。日本語は大事にしないとね。

住職 今日は話題にしませんでしたが今おっしゃった問題はとても重要だと思います。言葉が乱れるということは、世界が乱れることだと思います。

2013/10/11