ホーム > 雑文・文献・資料 > 秋彼岸会法話「震災後六ヶ月雑感」

2011年9月23日 秋彼岸会法話「震災後六ヶ月雑感」

昨年12月に本堂増築・修復の工事がはじまって、今年2月から同朋の会を工事のため休止しましたので

こうして皆さんの前で喋るのは約八ヶ月ぶりです。私の話は小難しいものが多かったので、本日は趣向を変えてこのように

プロジェクターを使って、写真をお目にかけながらの話をしたいと思います。

工事期間中に3月11日の震災があってその影響で完成予定が大幅に後れました。現在もご覧の通り建物については

ほぼ終りましたが石畳の工事はこれからです。

千年に1度という災禍によって、私達は自分が住む世界というものをどうとらえて良いかわからないほどに、

心に重く深いくさびを打ち込まれてしまいました。

私はガソリン供給が回復しだした4月初めごろから、津波被災地を自分の目で確かめたくなりました。しかし色々忙しく

4月21日にようやく時間を取ることができて、石巻に出かけました。その後も時間の空きを見計らっては県内の沿岸部を

日帰りドライブで訪れております。本日は前半で私の回った被災地の写真をご覧頂き、後半でこのような事態の中で生きる

我々にとって仏教は何を示してくれるのかをお話したいと思います。なんとか一時間以内で話を納めたいのですが、しかし

この時間では思うところを十分にはお伝えできません。ヒントとなるようなものを一つでも受け取って頂ければと思います。

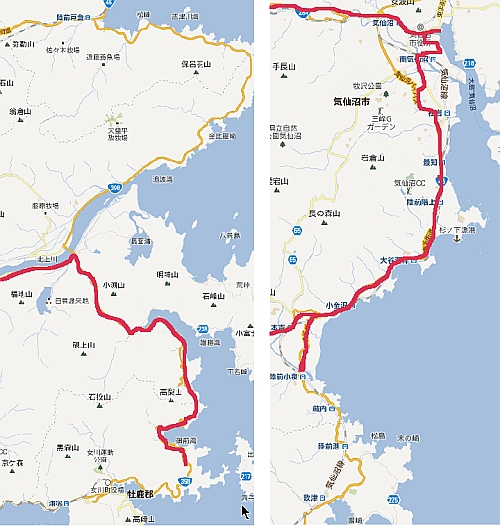

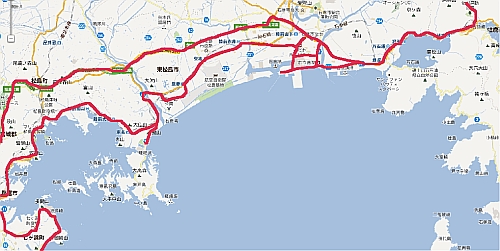

先ず、私の訪れた地域と日付を申し上げます。

4月21日 石巻、東松島、塩竃、多賀城。この時はデジカメの電池が石巻で切れてしまって東松島からは写真がありません。

4月25日 仙台港、荒浜、海楽寺。海楽寺の泥出し作業に仙台港、荒浜を回って行きました。

5月14日 閖上、仙台空港、山元町坂元。子供二人を連れて行きました。増築工事の棟梁が山元町坂元の人だったので

棟梁の住んでいた場所がどうなったか見たかったのです。

5月24日 気仙沼、雄勝。坊守と二人で、気仙沼から沿岸経由で女川を目指しましたが、途中で通行止めとなり引き返しました。

ここまでで約一ヶ月です。それぞれの現場の迫力はやはり行ってみなければ分からないものであり、見ないではいられ

ないのですが、見てしまったら否応なく心に重いものがどんどん覆い被さってきてしまい、ついには体調を崩しました。

そこで一区切りを付けました。

そして、震災六ヶ月を過ぎて、五ヶ月前に見た状況がどう変わったかを確かめに9月14日にまた出かけました。

9月14日 女川、石巻、東松島、七ヶ浜。

皆さんの中には私よりはるかに深く被災地と関わっている方もいらっしゃるかもしれませんが、しばらくお付き合いください。

それではそれぞれの写真を見ていきましょう。

(この後、本サイトで公開している写真とほぼ同じものを映写し、説明を加える。地図上の赤線が通ったルート。)

4月21日 石巻、東松島、塩竃、多賀城。

4月25日 仙台港、荒浜、海楽寺。

5月14日 閖上、仙台空港、山元町坂元。

5月24日 気仙沼、雄勝。

9月14日 女川、石巻、東松島、七ヶ浜。

以上、駆け足でご覧頂きました。

3月11日から4日後、電気が回復し津波の衝撃的な映像を見て我が眼を疑い、その後実際に現場に足を運んで、このような中で

生きねばならぬ被災者、そして自分とは何なのかをつくづく考えさせられました。「仏などいるのか」という疑問も涌きました。

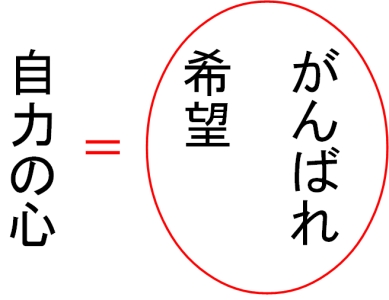

「がんばれ」と言われても空から元気で取り繕うことがせいぜいで、本心から頑張る力は出てこないでしょう。「希望」という

言葉も空しく響きます。

そうであるにもかかわらず、私達は生きざるをえない。私達はこの「生きざるをえない」という自分を何とか納得できる

ものとして受け入れる術すべを求めているのです。

しかし、「希望」や「がんばれ」はその術を示す力を持った言葉ではありません。そういう期待に応えられない言葉である

にもかかわらず、私達の日常の言葉ではほかに適当なものが無いので、過剰な役割を「希望」や「がんばれ」に押しつけて

いるのです。

納得できる解決法を見つけるには先ず、この「生きざるをえない」という事実を無条件に認めることからしかはじまらないと思います。

未来への希望や「がんばる」という空元気などと引き替えに認めるのではなく、全く無条件に今生きている事実を受け入れる

覚悟を持つということです。

希望や欲望、なぜこうなってしまったのだろうという過去への悔い、これからどうなるだろうという未来への不安、

なぜ自分はよりによってこの時代に生まれてきてこんな状況を引き受けなければならないのだろう、

その悔いや悩みを抱える自分は死んだらどうなってしまうのだろう・・・思えば私達の心はこういったものからできあがって

います。仏教そして私達の浄土門においてはこれらの考えを「自力の心」と言います。

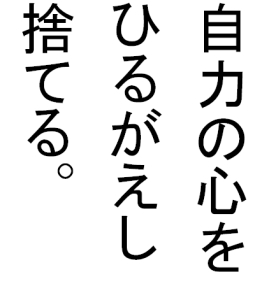

そして今、これらの考えのすべてが確かなものではない、ということがまざまざと見せつけられています。 親鸞はその著書の一つ「唯信抄文意」でこれらの考えのすべてが確かなものではないと分かる時の心境を「自力の心をひるがえし 捨てる」と表しています。

自力の心に頼って、すなわち「希望」や「がんばる」といった言葉に頼って自分というものを考えるのを止める、そうしたと

き何が残るでしょうか。それが先ほど言いました

「生きざるをえない」という現前の事実です。

それを認める。「認める」というと、認める自分が別にあるような感じですが、そうではありません。自分が生きざるをえない

という現実に耳を傾ける。その事実の前に、もうどうにでもしてくれと言って落ち着く。

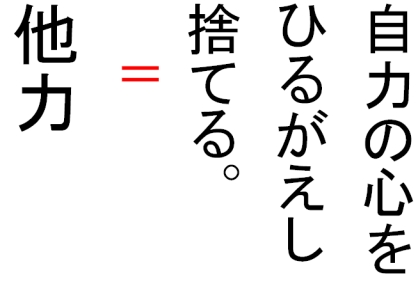

そこに自力の心では考えもつかなかったあり方、解決の糸口が開かれるのではないかと思います。これを他力という。

他力とは自力の心とは別のものとしてあるのではなく、自力の心を捨てることそのことが他力です。

解決の糸口は非常に微妙で、注意しないと見失ってしまうようなかすかなものでしょうが、それを注意してたどり深めていく。

そこから「希望」や「がんばる」は新しい意味を持ってもう一度立ち上がってくるものと思います。

以上、偉そうに述べてきましたがこんな偉そうな言い方は、津波被害に遭っていないからできるのではないかという疑いが

自分自身に対してあります。しかし、私は起ってしまった現実に対する身の処し方としてこのほかに確かなものがあるとは

思えないのです。