ホーム > 雑文・文献・資料 > お盆の迎え方

お盆の迎え方

2014年7月19日 同朋の会

日本人であればといっていいと思うのですが、お盆はみんな当たり前のこととして毎年迎えると思います。おそらくキリスト教徒であってもお盆に無関係ではいられないと思います。お盆を生活の一部として受け入れ過ごしている。お盆がいつから我々の生活に入ってくるようになったかというと、はっきりしません。しかし、仏教の伝来直後から行われている行事です。ですから1500年位の歴史がある。このお盆の迎え方が各宗派いろいろです。その中で真宗は特に他と違います。そして世間に広まっている迎え火、送り火、供物を供えることなどのお盆のイメージは他宗派のものなのですね。死んだ人の魂がお盆の期間帰ってくる、という死者の霊魂に関係する夏の行事になっている。ところが真宗はそういう言い方をしない・・・しないようなしているような、坊主自身がごにょごにょと言葉を濁して煮え切らないところがある。皆さんがお盆についてわからないことを住職に聞いたとしても何かはっきりしない答えしか返ってこない。いったい住職として門徒を指導する立場はどうなっているのか、と思っている人もおられるでしょう。私自身そういう自分の姿勢がずっと気になっていました。その反面お盆の行事とかお参りは毎年行うわけです。合同法要も行うようになりました。お盆の行事をなぜ行うのかを、今の私がはっきり説明できることとして、西照寺としてはお盆をどのように迎えたらいいのか、ということをお話します。

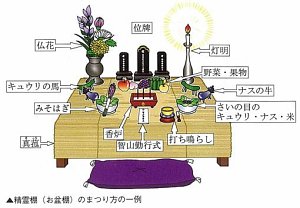

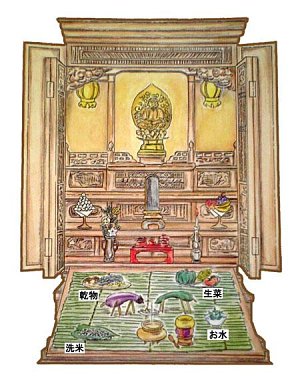

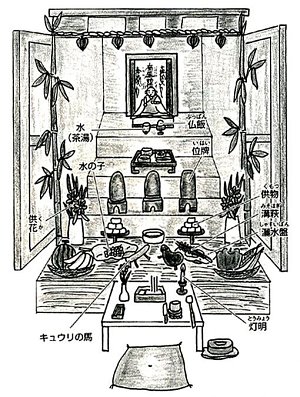

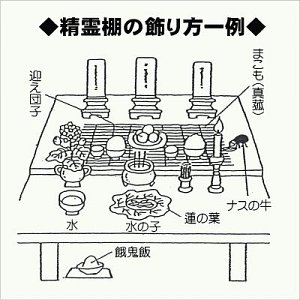

まず世間一般のお盆の迎え方を見ていきます。これらの絵は、5月の終りに仙台組門徒研修という会合で使ったものです。その時にやはりお盆についての疑問が出て、その資料として私がインターネットで公開されている各宗派の寺のホームページからコピーしたものです。他宗派の場合はだいたい親切にお盆の飾りかたを図解しています。

1 各宗派のお盆の飾り方

真言宗智山派大榮寺  |

曹洞宗祇陀寺  |

臨済宗妙心寺派護国寺  |

日蓮宗新聞社  |

浄土宗普仙寺  |

真宗大谷派  |

真言宗智山派、曹洞宗、臨済宗妙心寺派、日蓮宗、浄土宗と図を引きました。細かいところで違いはありますが、全体的にはこれらの宗派のお盆の飾り方は同じと言っていいでしょう。

すなわち、仏壇の前に菰(こも)を敷いて、位牌を並べ、ナスとキュウリで作った乗り物や供物を供える。

浄土宗は真宗と教えの内容は親戚関係なのですが、飾り方は他宗とほぼ同じです。ところが真宗大谷派はというと、お盆の飾り方を解説している寺のホームページは、西照寺も含めて見つけられなかった(笑)。この写真はどこかの仏具屋さんのページからコピーしました。この吊してあるものは切籠(きりこ)といい、お盆用の灯籠です。これは非常に目立ちますが、盆飾りといえるものはこれだけと言っていい。仏壇の中はきちんと飾ってありますが、普通の飾り方をちょっと豪勢にした程度です。花を少し豪華に活けて打敷(うつしき)を掛けて終りです。野菜の乗り物はない、ホオズキもない、供物もない。切籠を吊さなければ、お盆飾りかどうかわかりません。切籠はうちの門徒さんでは、最近は私が説明するものですから、購入しているお宅もぽつりぽつりありますが、まだまだ少ない。そうなると「真宗はお盆になにもしなくていいねぇ」と他宗の人から皮肉を言われることにもなります。私はそう言われるたびにムカッときていたのですが(笑)、本当に何もしないのかという点には次で入ります。

さて、例えば真言宗の檀家に生まれ育った人が、曹洞宗の檀家の家に嫁いだとしても、お盆の迎え方はそんなに変わらないので、違和感はないでしょう。ところがその人が曹洞宗の檀家ではなくて真宗大谷派の門徒の家に嫁いだとしたらどうでしょうか。びっくりしてやはり「何もしない」と思うでしょうね。しかし何もしなくていいわけがなく、しなければならないことがあります。それに入ります。

2 大谷派の飾り方

これからお見せする写真はうちの仏壇で、昨日一日かけてお盆の準備を実演しながらそれを写真に撮ったものです。

・まず仏壇を丁寧に掃除する

これが一大作業です。

(1)掃除前

|

|

こういう状態です。実物を見ると掃除の前と後でははっきりと違うのですが、これから出てくる写真ではなかなかわかりにくいかもしれません。

|

|

中の物で取り外せる物は全て仏壇の外に出します。(本尊と脇掛け、法名軸は今回は外していません。)外に出した物は無造作に置かないで、仏壇の中に配置されていた位置と同じように並べます。これがとても重要です。たいがいの人は仏壇の飾りの配置や組立て方を覚えているわけではありませんので、無造作に置くと、元に戻せなくなる可能性があります。また部品に分解して掃除しなければならないので、分解して掃除した後正しく組立てることができない可能性があります。そういう間違いをできるだけ防ぐために、中の位置関係そのままに置くのです。

|

|

空になった箱の方の掃除道具ですが、具体的な商品名を出していきます。

クイックルワイパー(モコモコの使い捨てのホコリ取り)、箒・チリトリ、ドライシート、仏壇ダスター(仏壇磨き用の布)、

さらに写真には出ていませんがウェットシート(ガラス拭き用などで売っているもの。成分によっては塗り物の色が落ちる場合があるので試し拭きしてから使うこと)、綿棒も使います。

まず箒とチリトリでざっと掃除します。

|

|

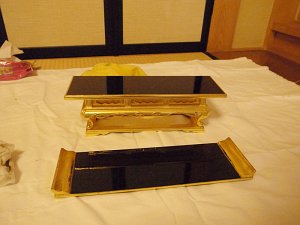

(6)金灯籠(キントウロウ)に電線が入っていて外せないときは、一箇所に二つを下げて掃除する空間を空ける。また空いた吊り金具は後で磨く。

|

|

|

|

|

(8)金灯籠のツバの上のホコリを取る(ウェットシート可)  |

(9)漆塗り部分はドライシート、仏壇ダスターで  |

(10)暗い角は懐中電灯で照らして  |

|

ここまでが箱の掃除です。次に真鍮の仏具の磨きに入ります。

|

|

ニューテガール・・・液体の磨き剤です。10倍程度に薄めて使います。写真は1リットルの大きな容器ですが、家庭用は100ccの小さい容器(1,700円くらい)で十分です。これでも何年ももつでしょう。

アルボン・・・練り状の磨き剤です。

ニューテガールの説明書にはこれだけで十分綺麗になると書いてありますが、経験上、十分ではありません(笑)。また普通はアルボンのような練り磨き剤が使われますが、やはりこれだけだと輝きに不満が残ります。ニューテガールでさっと洗ってアルボンで仕上げると満足のいく仕上りになります。

タオル・・・水拭き用とアルボンで磨く時の使い捨て用、仕上げ拭き用の3種類。

軍手。

(13)磨く順番の注意

奥にある備品から手前側の備品へ一つづつ磨き上げ設置する。

出した備品を一度に磨いてから組立てようとすると素人は間違う。

必ず一つ磨き上げては設置し、次の備品に移るのが間違わないコツ。

(磨き前)  |

|

テガールに30秒」ほどつけて水洗い後、タオルで拭き、さらにアルボンで磨き上げる。

(15)磨き後  |

ウェットシートで  |

(17)金香炉(キンコウロ)・火車(カシャ)香炉をテガール、アルボンで  |

|

|

|

(18)金灯籠、瓔珞、金香炉を設置  |

|

(19)華瓶(ケビョウ) 磨き前  |

磨き後  |

水を入れて上蓋をし  |

櫁(シキミ)を挿す  |

(20)勾欄(コウラン)を拭いて設置する  |

|

(21)華瓶を設置  |

|

(22)輪灯(リントウ) 磨き前  |

|

このように、磨くために分解するわけですが、磨いた後まちがわずに組み立てられるか、というとやはりまちがいやすい。そのときに助けとなるものはまだ分解していないもう一つの輪灯です。だから二つ一緒に分解するのではなく、必ず一つづつ分解して磨き組み立ててください。

|

|

(23)輪灯設置  |

|

(24)花瓶(カヒン) 磨き前  |

磨き後  |

(25)燭台(ショクダイ) 磨き前  |

|

磨き後  |

|

(26)前卓(マエジョク)  |

(27)土香炉(ドゴウロ)  |

(28)前卓、三具足(ミツグソク 花瓶、土香炉、燭台)設置  |

(29)仏壇の外側の給仕用具も磨く  |

これで仏具磨きは終了。

・お盆の飾付け

|

|

温麺を供えるのは、西照寺で昔から行ってきたことですが、仙台の他の大谷派の寺でも結構行われています。なぜ温麺かというと、腐らず短くて上げやすいからです。お盆が終わったら下ろしてみんなで食べます。

(2)花を活けて供笥を設置

|

|

|

(4)いつもは収めている法名軸を飾る

これは、仏壇の両脇に掛けきれずに押し出されて、しまってあった古い法名軸を出して仏壇の前に飾ることです。

これは、仏壇の両脇に掛けきれずに押し出されて、しまってあった古い法名軸を出して仏壇の前に飾ることです。

在家門徒の作法としてはここまでは定められていないのですが、寺の歴代住職の法名軸は全て出して本堂の余間に飾ることになっているので、その作法に習ったのです。

(5)打敷(ウツシキ)を掛けお盆準備完了

ここまでがお盆の準備です。はじめに「真宗は何もしなくていいね」と皮肉をいわれると言いましたが、この作業に私は半日以上かかっています。皆さんが自宅の仏壇でこの作業をしたらもっとかかると思います。何もしないわけがない、ということです。お盆はぜひ綺麗に掃除した仏壇で迎えて頂きたいです。

3 迎えたり送ったりしないお盆とは何か

はじめに他宗の飾り方で、キュウリの馬、ナスの牛がありました。お盆になると死者の魂がキュウリの馬に乗って帰ってきて、ナスの牛に乗って去って行くというとらえ方です。真宗は死者をそういうふうにはとらえないので、乗り物もありません。では死者を迎えたり送ったりしないお盆とは何なのでしょうか。大谷派ではお盆の行事は儀式としてきちんと定めてあります。しかし、迎えたり送ったりしない。

真宗の死者のとらえ方は、年に一度だけ迎えたり送ったりするものではないのです。いつでも来ていつでも帰って行っている。だから、いつでも亡くなった人との関係の中で――難しい言い方をしますが――しか我々は生きられないし、その関係を毎日新たにしていくことが大切。だからその形を示している仏壇は毎日開いておく。だから、特にお盆に迎えたり送ったりする必要はない。

では、お盆の行事は必要ないではないか、という疑問が出ると思います。この疑問に対しては私はやはり必要だ、と答えます。それはなぜかというと、死者と自分の毎日の関係性を改めて思い起こす年に一度の機会だからです。そのために仏壇も大掃除をする。やってみればわかりますが、掃除をしないで迎えるお盆と、掃除をして迎えるお盆とでは、自分の心持ちが違うはずです。それが大切だと思います。その大切な機会としてお盆がある。

そういうことを、最近私が作業していることに引掛けて言います。今私は毎日植木の剪定をしています。去年までの植木は、枝や葉が地面までびっしり茂っていました。植木屋さんは年二回剪定してくれて、その時は綺麗になります。その一回目はお盆前ですので、来週くらいから来てくれると思います。しかし、地面までびっしり枝や葉が茂っている状態で、外側を刈揃えるように植木をメンテナンスしていくと、中の枝がぐしゃぐしゃに絡み合って弱って病気や虫が付きやすくなり、最後は枯れていきます。そして生きている部分が外側だけになって、木全体がだんだん弱って枯れてしまう。私はこの理屈がしばらくわからず、なぜ、ちゃんと剪定しているのに枯れるのだろうと思っていた。この時は、植木の面倒を見るのは植木屋の仕事で自分でやろうなどとは思ってもいなかった。

しかし、段々と理屈が分かってきました。植木のそれぞれが一本の木なのだ、その木をきちんと育てるためには、中の枯れ枝は取り除かなければならないし、中に光が射し込むようにすかしを入れてやらなければならない。そして、去年あたりから植木屋さんにそういう剪定をしてくれと頼んでいます。しかし、植木屋さんもそんなに手間は掛けられない、また手間をいくらでも掛けていいからやって欲しいということになれば、作業費が大変な額になり、こっちが持たない。自分がやるしかないな、と思ってこの一月ばかり夢中になって手入れをしています。そして根元まで風通しが良くなった植木を見ると気持ちがいいだろうな、と思う。

これがなぜお盆とつながるかというと、仏壇もそうだと思うのです。仏壇を買って設置してそれでもういいやと思って放りっぱなしにしておくと、己の心の中が絡まり合った枯れ枝になる。しかし年に一度でもきっちり掃除をすれば己の心の中が風通しの良い枝の具合になる。

私は仏壇の掃除はそういう効果があると思います。だからお盆前に仏壇の掃除をするのはとても大切だと言いたいのです。

|

|

2014/08/01 公開