ホーム > 雑文・文献・資料 > 眼と色とによって触を生ず

眼と色とによって触を生ず

もう四年以上前のこと、細かい字が見えなくなってしまって、眼科に行って調べて

もらったら老眼になっていた。そのとき老眼鏡を作った。

私が自坊(自分が住む寺をこう呼ぶ)にいるときの生活形態はこの十年来、一日

中PCのモニタを見てキーボードを叩くか本を読んでいるか書き物をするか、とい

うもので眼を酷使してきた。私は生まれてこのかた視力には

不自由を感じたことの無い人間だったので、当たり前のように眼の力を浪費し

てきた。しかし老眼という事態に遭遇せざるを得なくなり、ああ何と

自分は眼の力を無駄なことに使っていたのかという感慨を覚えた。

人生のカウントダウンをそろそろ始める年代になって、初めて思い知らされた

感情だった。

老眼鏡を作ってからは字が見えにくくなると眼鏡を掛けるようになった。

よく見えるので掛けっぱなしにする頻度が増えてくる。

そのうちに一日中掛け続けるようになってしまった。字はよく見えるが眼鏡を

外した時の、眼の筋肉の緩みきった腑抜けたような感じが残るようになり、遠く

を見るのも意識して焦点を合わせなければならないようになってしまった。

この不自然さがなんとも気持ちが悪かった。

そんなある日の夜、

眼鏡を掛けていても字が見えず、眼を開けて物を見ることが痛くて出来ないこと

に気づいた。狼狽して長椅子に横になり目薬をさして眼を閉じて(閉じると痛み

は和らいだ)暫く考えた。

眼鏡を作り直して度の強いものにするしかないか。しかしそうして楽になったと

しても、またしばらくしたら同じように見えなくなり更に度の強い眼鏡にせざる

をえないではないか。これでは悪循環の泥沼に入ってしまう。

老眼を治すことは出来ないと聞いていたが、しかし私の衰え方は眼鏡の安楽さに

馴れて眼の能力低下を招いてしまった、という身体で感じる反省がある。

インターネットで老眼の情報を漁った。老眼を回復する目の運動の仕方など

も見つかった。情報を頭の中で整理し、自分の仕事・生活や眼の使い方を再度点

検して、眼鏡をもう掛けないことを決心した。悪循環を断ち切るためである。

眼鏡を外して、最初は不自由の連続で物や字が見えないため、とても仕事になら

ないと悲観したが、眼の運動をしながらそこを辛抱していると、二、三日でなんと

かしのげるようになってきた。そうして三週間もすると日常の生活パターン

を裸眼でこなせるようになった。眼の筋肉が緩んだような不快感は消えていた。

眼鏡は万一のお守りとして置いてあるがよほどのことが無いと今は掛けない。

辞書や本の細かい文字が見えないとき、眼鏡に手が伸びそうになるのをぐっと耐

え、何とか読もうとする、それでも見えないときは、何が書いてあるかを連想し

て眼の力を補うようにする。このような、身体の側の手間を忍べば何とかなるも

のではある・・・・。

話は変わる。私は毎晩、寝る前に本など見ながらちょっとくつろいで、それから

風呂に入って床に就く。一昨日のそんな時間の出来事だった。

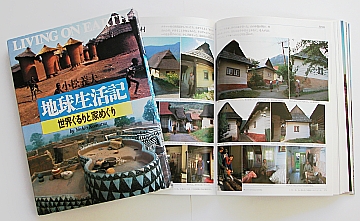

たまたま娘が出してテーブル脇に置いてあった『地球生活記』という写真集を、

しばらくぶりで開いて見た。これは世界の国々の人々の衣食住を写したもので、

息抜きしたいときにつらつら眺めるにはもってこいの本である。

何年も前に買った本で、何度も見ていてどのページも頭に入っていた、が・・・

久しぶりで開いた本はどのページを見ても「写真が遠かった」。

以前はコマ割りの写真の細部まで、どんな情景が写されているのかはっきりと

見えていた。そしてそのイメージの記憶があるのだが、改めて見る写真はその

記憶と一致するように「大きく」は見えていないのである。

これには驚いた。まるで別の本である。

つまり、まだ老眼になっていなかったときの経験の記憶と、現在の自分の

老いによる身体の変化(眼の老化)とのギャップにぶつかったわけである。

いくら老眼鏡を外して見えるようになったとはいえ、もとの若い時の視力に戻れ

るものでは無いという、当たり前の事実をこの驚きは突き付けていた。

そして老いを生きるということは若い時の経験の記憶という未練の山と、現状の

違和感との日々大きくなっていく隔たりの重さに耐えて、今現在の経験を修正し

ながら受け入れ消化していく作業にならざるをえないだろう。

小松義夫『地球生活記』福音館書店

仏教にはこのような身体と心のあり方と変化を理解する方法として十二縁起という 分析法がある。私の老眼を十二縁起の一部にあてはめるとこうなる。

眼げんと色しきとによって触そくを生ずる。

触によって受じゅを生じ、

受によって愛あいを生じ、

愛によって取しゅを生ずる。

取によって有うを生じ、

有によって生しょうを生じ、

生によって老死愁悲苦憂悩ろうししゅうひくうのうを生ずる。

このままだと暗号のようでなんだか分からない、ので翻訳する。

眼という身体の器官(眼)と眼が相手とする色形いろかたちある対象(色)によって 実際にものを見るということ(触)が起こる。

実際にものを見るということはそれを意識で受け入れるということ(受)であ り、

受け入れたときには見えたものに対する好き嫌い・善し悪しの判断(愛)が 生じる。

見えたものに対する好き嫌い・善し悪しの判断は好きなもの善いものを 取り、嫌いなもの悪いものを捨てる、という選択(取)を生ずる。

そのような選択を行っているのが眼を持った私という生き物(有)であり、

そのような生き物として私は生きている(生)。

そうして生きていることにより老眼が避けられず老眼による苦しみ悩み、将来 への不安などが生じる。その先には死が透けて見えている(老死愁悲苦憂悩)。

いかがだろうか。「見る」という一瞬の行為には肉体的・心理的・精神的・社会的

なありかたが重なり合って深く関連しあっているということを解きほぐし、さらに

それらの断面をまるでCTスキャナのように輪切りにして見せてくれる。

スキャンした結果の病巣は老眼による苦しみ悩み、将来への不安と死への恐怖

(老死愁悲苦憂悩)である。

さて、この分析は十二縁起としては実は途中からはじまっている。先頭までさかの

ぼってみよう。

何によって眼と色があるか。名色みょうしきによってである。

何によって名色があるか。識しきによってである。

何によって識があるか。行ぎょうによってである。

何によって行があるか。無明むみょうによってである。

翻訳する。

何によって眼という身体の器官(眼)と眼が相手とする色形ある対象(色)があ るか。

それは心(名)と身体(色)をもつこの私があるからである。眼という器 官は身体の欠くべからざる一部である。そのような私が認める からこそ眼が相手とする色形ある対象も「ある」といえるのである。

それでは、何によって心と身体をもつこの私があるのだろうか。

それは眼という器官を通して「見るという意識」(識)が働き、それによって心 が作られるからである。 「見るという意識」とそれを含む「自分という意識」である心とは、異なるもの でありながら、相互作用しつつ一つのこととして働く。そして心によって自分の 身体や、他の対象物・世界もとらえられる。

それでは「見るという意識」は何によってあるか。

それは「見るという行為」(行)によってである。 そしてこの「見るという行為」はまた「見ようとする意欲」であり、さらに 「見てしまった」という結果でもある。この行為は眼という器官を持っているか ぎり、見たくないものでも見ざるを得ないという、恐るべき強制力をもって迫っ てくる。そこから逃れることはできない。それが「見るという行為=行」の有無 を言わさぬ力である。

それでは「見るという行為」は何によってあるか。

それは眼という器官を持ち、それによって自分と世界を理解・把握できると思い 込んでいる「自分という意識」によってである。 この自分という意識はいかにも確固としたものとしてあるように感じられるが、 先に私の老眼の例で分かったとおり、刻々と変化しており、たまたまそれに気づ かされたとき驚き狼狽するのである。

これが事実であるにも関わらず「私」はそれを認めることを好としない。これを 事実に暗いという意味で無明という。この無明の根は深い。なにしろ「見るとい う行為の有無を言わさぬ力」の更に底にある力なのだから。

何と「変化を認めようとしない私」にしがみつくことによって「ものを見る」とい

う仕組みが出来上がっていることが分かった。

そして「ものを見る」ことの行き着く先には、「見た」ことの経験の記憶と、避ける

ことのできない老いによる今の経験との隔たりを思い知らされるという残酷さが

あった。

このようにして「見る」という面からとらえた「私」は、逃れようの無い

苦しみが将来する生活を過ごさなければならない。

以上が「見る」という一瞬の出来事に含まれる意味合いである。

こうして、複雑な筋道ではあったが、老眼という苦しみは眼という器官と

「見る」という行為において必ずもたらされるものであることが分かった。

ここでは眼について十二縁起をあてはめたが、自分の外のものと接触を起こす身体

の器官としては、他に耳、鼻、舌、

身の四つがある。眼を加えた五つが肉体的な器官である。さらにこれらの器官から

の情報を受け入れ統合するものとしての意識(意)がある。これら六つのものが

「私の身体」を作る部品であり、六根ろっこんという。

十二縁起の分析は六根全てに対して行うことができる。

「私」とは六根から出来上がっており、その私に起きることは老死愁悲苦憂悩の他

には無い、というのが十二縁起の分析から出る結論である。

この分析法は精密に適用すればするほど、唯一の結論である老死愁悲苦憂悩から逃れ

る道は無い、と知らしめてくるものである。

仏教は何故このような分析法を教えるのだろうか。

それは「私」が生きるという相すがたを徹底的に隅々まで知り尽くしてその限界と行

き着く所を明瞭に知らしめたいためである。

その過程の中で老死愁悲苦憂悩からの解放の道が、言葉で表現するレベルを超えた

ところで現れてくる。その道に入ることは心のある種の飛躍によって達せられるだ

が、その飛躍を確実に行うための準備作業として十二縁起の分析がある。

飛躍をなしえたとき、老眼の不具合と悩みを甘受しながらも、それに囚われない

立場を見出すことができることになる。

逆説的な言い方をすれば、私の老眼の意味はこのためにあるとも言えるのである。

だいぶ無理した言い方で痩せ我慢と言えなくも無いが。

2008/01/25 星 研良