ホーム > 雑文・文献・資料 > 煩悩を断たずに涅槃を得る

煩悩を断たずに涅槃を得る

2016年1月16日 同朋の会

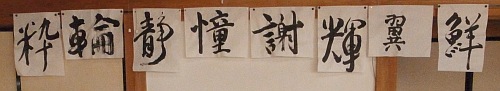

元日、2日の修正会にご参加された皆様にはありがとうごさいました。そのときはじめて書き初めコーナーを設けました。今回のお知らせにも書いた通り、お子さん狙いで設けたのですが、大人も興味を示しました。何年ぶりかで筆を持ったという大人が書き初めされていた。

今ここに張り出してある作品は修正会のものではなくて1月11日の書道教室で書かれたものです。生徒の中に娘さんとお母さんの親子で来ているお二人がいます。お母さんは認知症で施設に入っている。娘さんは毎日お母さんの様子を見に行っています。そして月二回の書道教室にも二人で来ておられる。最初来られたとき続くのかなと思いました。認知症は結構飽きっぽい症状が出ます。私の父も認知症でしたが飽きやすかった。しかしこの方の場合飽きずに続いているのです。しかも段々上手くなってきている。そうして症状も段々改善してきている。驚きました。こういうことを目の当たりにすると、つくづく病気というものは薬よりも環境だなと思います。この方は自分が楽しんで勉強できて、作品を施設に持って帰るとみんなが誉めてくれるのだそうです。すると張り合いで出るのでしょう。その方の字がどれだか分かりますか(笑)。・・・・そうですね、「翼」という字ですね。みんな先生の字を手本にして書いたのですが、この方が選んだ字は「翼」でした。

今は本堂の飾付けは普通の形に戻っていますが、修正会の時には打敷や鏡餅を飾っておりました。その準備に大晦日の三日くらい前から忙しくなる。今回も準備していたところ12月27日に亡くなった方が出て29日のお葬式でした。忙しい時は重なるものです。会場が葬儀屋さんの会館だったのでまだ助かりました。29日の葬式をこなして、修正会の準備をまたはじめて元旦当日を迎えました。

そして2日の朝に別の門徒さんから父親が亡くなったという電話がありました。病院で亡くなったのですが家庭の事情で、自宅にご遺体を運ぶことができない。そこで寺に遺体を運んでいいかと相談を受けた。そういう場合どこにご遺体を安置するかというと、ちょうど私が今いる場所です。

ところが修正会で正月のお祝いの飾り付けをやっている。普通の人の感覚だと正月に葬式をするものじゃないということがあるかもしれません。あるいは松の内は避けるとか。しかし仏教は人の死を嫌ったり遠ざけたりしません。だから正月に葬式をしてはだめだという考えは坊主にはありません。三ヶ日だろうと頼まれれば葬式をします。

しかし普通の人は神社にもお寺にもお参りする。そういう人にとっては正月に葬式をするということは結構困ることではないでしょうか。12月29日のように年の瀬に葬式を出すようなことになると、世間的にはやってはいけないときに葬式をするという印象を持たれる場合があるようです。正月を迎えなければならないのに葬式という不吉な事が起きたと。その厄を払わなければならないということで、よその宗派では厄払いのお勤めをすることがある。そうしてもらうと正月が迎えられる、と。

私共の浄土真宗に限らず仏教は本来、厄というものに囚われないはずですが、一般の人々が厄に囚われ、寺にその解決を求めるということがときどき起きる。その場合、求めに応じる宗派と我々のように応じない宗派に分れる。しかし厄を気にする人は多い。私は若いときは死を穢れと見るのは迷信だとつっぱねていたのですが、年を取るにつれて段々皆さんの気持ちも察するようになってきた。

そこで厄を気にする人に対しては、これから私と一緒に儀式をしましょう、と言うようになりました。その儀式とは「皆さん合掌して南無阿弥陀仏と言ってください」と。この儀式をするときに必ず「厄を気にする人は一緒に称えてください。気にしない人は称えなくていいです。」と言います。そうして称えた後に「全ての災いを払う力が念仏にあると親鸞聖人が言っています。今皆さんは私と一緒に念仏を称えたので厄は降りかかりません。心置きなくお正月をお迎えください。」と説明しています。

これは我が宗派の厄払いとかまじないを認めない姿勢にある面反するのですが、まあ気にする人を安心させる方向に持って行きます。今回12月29日に葬式を出された方はそういうことを気にしない人だったのでよかったのですが、以前に年末に葬式を出された方は「厄払いを住職にしてもらってくれと責められている」と深刻な顔で相談されたこともありました。

さて1月2日に亡くなった方の対応に戻ります。三ヶ日とか松の内の葬式はこれまた気にする人がおります。周囲の抵抗が強いと日付を伸ばさざるをえないことにもなる。と言いながら、今回ここにご遺体を安置するとなると、三ヶ日の最中で本堂には正月のお参りがある。その人達が隣の喪に服した場所を目にするのはさすがに避けたい(笑)。

大谷派の場合、正月の荘厳は3日までで四日目からは平常に復することになっているので4日にご遺体を運んでもらうと都合がいい。そう喪主に伝えました。亡くなった方は喪主のお父さんで病院で亡くなりました。しかし今の病院は亡くなると遺体をすぐに追い出します。年末年始はよそでも同じような亡くなり方をする人が多いのでしょう、葬儀屋さんの遺体安置場所もいっぱいでした。

結局どうしたかというと、ご遺体をここの会館の二階の普通は坊さんの控室に使っている十二畳間に安置して家族もそこに泊まってもらうことにしました。2日の午後にご遺体を運んできました。階段が狭いのでお棺を上げられない。納棺は4日の午後に遺体を一階に移して行うことになりました。そして5日の通夜、6日の葬式と済ませたわけです。これだけの日数を遺族が宿泊されたのはじめてでした。5日の通夜の法話でも、人が亡くなるのは穢れなどではないという話をしました。おそらく気にしている方が結構おられたと思います。そういう人は後でどう折り合いをつけているのか、穢れを払うために神社に行ったりするのか興味があるところではあります。その受取り方が我々坊主と一般の人達の感覚はかなりずれているのではないかとも思います。

そういうことで年末年始は忙しかった。年始の葬式では喪主と家族は四日間ここに泊まったのですが、四年前に本堂会館を改装したおかげで快適に過ごせるようになったと思います。しかしそうやって「暮らして」もらっているとやはり不備な点が見えてくる。一つは会館玄関と廊下の板の間が冷たかったろうな、と。スリッパは邪魔になるので置かないものですから大変だったでしょう。

そこで葬式が終ってからインターネットで安い業者を探してカーペットを購入し会館玄関の板の間に敷きました。色は赤と青しかなかったので赤にしました。これがきっかけで工作を始めました。今皆さんは椅子に座って椅子式机を前にしているわけですが、こうなってきたのはここ二年くらいです。その前までは座り式机しかなかったので座布団に座るしかなかった。そこに椅子式机を段々と増やしてきて16台になりました。しかしまだ足りずあと4台は欲しいと坊守から言われている。しかしそもそも収納スペースの余裕が無いところに増やしていたので、これ以上増やしたくなかった。椅子式が増えた分、座り式を減らさなければならない。しかし座り式を捨てるということにも納得できない。門徒さんに声を掛けたりして再利用してもらうことも考えましたが、今時こんなもの欲しい人はいないだろう。

昨年落語会を行ったとき、100人以上が集まりましたが、それくらいの規模になると演台が欲しい。組み立て式の演台をなんとかしたいという気持ちがずっとありました。そこで座り式机を演台に改造することを思いつきました。机三台を並べるとちょうど演台として適当な大きさになるのですが、人が乗るとたわんで支えきれないし天板に穴が空きそうです。別の三台の天板を外して重ねてみると強度は増すことが分かりました。後は脚部のたわみを補強しなければなりません。昨秋、近所にビバという巨大なホームセンターができていたので、8日から二日間通って品揃えを徹底的に見てみました。その中に高さ30センチのアルミの踏み台がありました。これが机の脚部の高さにぴったりだったので三台買ってきてそれぞれの机の下に置きました。こうして人が乗ってもたわまない台ができました。あとは適当な布を被せて座布団を敷けば立派な演台になります。

昨年落語会を行ったとき、100人以上が集まりましたが、それくらいの規模になると演台が欲しい。組み立て式の演台をなんとかしたいという気持ちがずっとありました。そこで座り式机を演台に改造することを思いつきました。机三台を並べるとちょうど演台として適当な大きさになるのですが、人が乗るとたわんで支えきれないし天板に穴が空きそうです。別の三台の天板を外して重ねてみると強度は増すことが分かりました。後は脚部のたわみを補強しなければなりません。昨秋、近所にビバという巨大なホームセンターができていたので、8日から二日間通って品揃えを徹底的に見てみました。その中に高さ30センチのアルミの踏み台がありました。これが机の脚部の高さにぴったりだったので三台買ってきてそれぞれの机の下に置きました。こうして人が乗ってもたわまない台ができました。あとは適当な布を被せて座布団を敷けば立派な演台になります。

|

|

さて金属の脚の部分が残りましたが、これを切断して取り外し別の机の脚に繋げば椅子式机にできそうでした。またビバに行って脚を繋ぐためのアルミの角パイプや切断したり穴を空けたりするためのサンダーの丸刃やドリルの刃を仕入れ、試行錯誤しながら一台を作ったら上手くいきました。脚は穴を空けボルトで繋いだのできちんと一体化しています。これを四台作りました。こうして捨てるものは脚を切断したフレーム部分が四台分だけとなりました。

|

|

ここまでやって私の気持ちも落ち着きました。こんな手間を掛けるのはお金が無くてやっているのかというと、もちろんそれはあります。しかしそれ以上にもったいないというか、まだ使える机を捨てるのが申し訳ないという気持ちがあって、その気持ちを納得させるために行った。

しかし、こういうことはやってみると大変です。使える材料を探し作り方を考えさらに必要な工具を探す、これを人に頼んだら人件費だけでえらいことになる。新品を買った方がはるかに安く付く。

現代のお金に換算する考え方からすると、当然買換えるほうが良いということになるでしょう。お金のあるお寺さんならそうするでしょう。しかし私はそうしたくなくて自分の人件費はただなのでやってみた。こんなことで忙しくしていて作業が終ったのが14日でした。

そんな中で13日に仙台組の冷源寺の前住職が亡くなったという連絡が入りました。85歳くらいになる方でした。うちの前住職の父は83歳くらいから認知症が進み88で亡くなりました。看病や世話で家族は大変でしたがそういう中で段々衰えていく様子が分かるし父が死ぬことへの覚悟もできてくる。父は入院して一ヶ月で亡くなりました。しかし冷源寺の前住職の場合は昨年11月の報恩講でお会いしたときは元気で出仕されていたし病気の話も出ていなかったので、亡くなった知らせを受けたときは突然すぎて「あ、そう」としか返答できなかった。後からようやく「なんであの人が死んだのか」と思っている。

亡くなる前日には自分で車を運転して郵便局に年賀ハガキを出しに行ったそうです。その日は普通に就寝して午前2時頃、調子が悪くなったと起きて、家族に救急車を呼ぶように言った。病院に運ばれて朝に亡くなった。結局何が原因で亡くなったかというと高血圧で心臓の調子が悪くなり肺が働かなくなった、というよく分からない説明でした。病院でも対処のしようがないほど症状が急速に悪化したのだと感じました。

いわば「ポックリ死んだ」ということです。翌日弔問に行ってご遺体を拝見したのですが亡くなったという気持ちがほとんど湧いてこない。家族はもっとそうでしょう。これからその実感が出てくるのでしょうが。

父の場合は死につつある過程を見ているのでその一生の事などを色々思わされる。しかし冷源寺の場合のような亡くなり方では家族にその機会がなかった。みんなよく「ポックリ死ねたらいいね」と言うが本当にポックリ死なれると家族は結構大変だなと思います。本人はそれでいいと考えがちですが、私の半年程前の経験ではそんなこともないと思います。私はそのとき車を運転中に左半身が動かなくなったのです。後からの診断では一時的な脳梗塞を起したのだろうということでした。左半身の麻痺は強くなったり弱くなったり波がある。車がオートマチック車で右手右足で運転できたので、これ以上ひどくなったら停まろうと思いつつ、ずるずると運転しながら結局家までたどり着いた。この時のもっと悪くなったらどうしようかという恐れや煩悶は大変なものでした。家族のことなども頭に浮かび、本人はそれでいいなどとは言えない。冷源寺の前住職の場合も最後まで意識ははっきりしていたとのことなので色々考えられたと思います。

葬式も含めて死というものを色々な角度から喋りました。そんなことでこの半月ばかり忙しくしていたのですが、その間にも前回の話題の続きで言えばイスタンブールとジャカルタで自爆テロが起きました。今朝はブルキナファソでも起きた。すべてイスラム国あるいはアルカイダ系です。いつ日本で起きるのだろうかという感じがしてきました。そしてスキーバスの事故です。亡くなりかたは深刻な政治的問題やらレジャーやら色々です。しかし死はいずれにしても避けようがない。

〈休憩〉

では正信偈の解説に入ります。

| 五濁悪時群情海 | 五濁悪時の群生海 |

| 應信如来如實言 | 如来如実の言(みこと)を信ずべし |

| 能発一念喜愛心 | よく一念喜愛の心を発すれば |

| 不断煩悩得涅槃 | 煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり |

五濁(ごじょく)、五つの濁(にご)りがあります。

| 劫濁(こうじょく) | 他の四つの濁が起こる時代。時代の濁り。 |

| 見濁(けんじょく) | 人々が誤った見解を持つようになる。 |

| 煩悩濁(ぼんのうじょく) | 煩悩が盛んに起こる。 |

| 衆生濁(しゅじょうじょく) | 前二つの濁りの結果として心身が弱く苦しみが多くなる。 |

| 寿命濁(じゅみょうじょく) | 寿命が次第に短くなる。 |

仏教の時代観は私達の近現代の時代観と逆です。私達の時代観は「将来は今より良くなる」という見方です。将来豊かになり、平和になり、病気がなくなり、寿命も延びるという見方です。

仏教はこれとは逆で、もともとは人の寿命も長く、貪欲少なく、怒りもねたみもないすばらしい人々の時代だったが、時が進むに従って五濁が増えてきて悪くなっていくという見方です。これが現代人にはよく理解できない。特に私の世代ともう少し上の世代の高度経済成長期に育った人々は将来は今より良くなるという考えが当たり前でした。そしてある時期まではその通りだったわけです。

医学は進歩してガンはある程度治るようになった。そういえば年末の葬式の時、喪主の親族の方にお医者さんがいて話をしました。この方は小児科の先生なのですがエイズの専門家でもありました。エイズの話を色々聞いて驚きました。皆さん、最近エイズの話題を聞かないと思いませんか。15年くらい前まではガンより恐ろしい不治の病と話題になったと思います。それがいつの間にか話題にならなくなった。エイズが無くなったのかというとそうではなく、アフリカなどではかなりの人が感染しているということが聞えてくる。そうしたらこのお医者さんが仰るには、今はエイズは死に至る病ではなくなったのだそうです。薬を飲み続ければ完治はしないが寿命を全うできるのだそうです。あと二十年もすればガンもそうなりますよと仰ってました。これは一見よさそうです。しかしそんなふうに寿命を延ばしてどうするのという見方もある。そしてそもそもなんでエイズが流行るようになったのかということもある。それは人々の品行の乱れが盛んになったからという言い方もできますが、動物にだってエイズはある。

そういうことをこの五濁に短絡的にくっつけるのは軽率かもしれませんが、仏教の時代観は現実の世界の歴史を言い当てている面がある。科学や技術の力で改善される面はもちろんあります。私も薬で助けられたのでその恩恵を被っている。しかし昔であればありえなかった病気とか災難なども現れている。その一番の例が原発ですね。技術の粋を集めたと思っていたものが実は100万年も消えない猛毒を作り出していた。そういうことを将来良くなると思い込んでやってしまった。そんな人間のありかたを言い当てて濁と言っていると私は思う。

そうなった世界を末法の世という。末法に対する言葉が正法です。正法はここでは正しいあり方としておきます。正しいあり方が時代が進むにつれ濁っていく。その行き着く先が正しいあり方が滅する世界です。これも神話的な根拠のない言い方です。科学的に証明できません。しかし私達が反省するとき、やはり仏教で言ってくる通りだな、と頷かせられる時代観です。

先ほど言った通り私の世代は将来は良くなるバラ色だという時代観を持っていた。そこには仏教の末法の意識はなかったのです。しかし今の時代の人達には将来の見方に影が差している。私はこの年になって自分が経てきた生活の仕方とか子供達の育て方などを反省しています。その反省の中で仏教の時代観はその通りだなと頷いている。

若い時に仏教の勉強をしていた頃は五濁の意味を知っても他人事でした。仏教の勉強をするというそのことが未来志向でやっていたのです。「一所懸命勉強して覚りを得よう」という姿勢です。そしてずいぶん自分なりに勉強したものです。その勉強で得るものはありました。しかしそれだけが仏の教えではない、ということを外側から教えられてくる。私はこの3月で60歳になりますが否応なく衰えを感じています。未来志向の限界も感じる。そんな立場から仏の教えとは何だろうかともう一度考えてみたい。

「五濁悪時の群生海」 群生海とはこの人間世界のことです。

「如来如実の言(みこと)を信ずべし」 仏の真実の言葉を信じなさい。仏の言葉を信じて

「よく一念喜愛の心を発すれば」 仏の言葉を喜び愛する心をおこせば

「煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり」 この煩悩を持つ身でありながら涅槃――究極の覚りです――を得られる。

こんな説明を聞いても、それがどうしたという程度でしかないでしょう。日本の多くの宗派は覚りすなわち涅槃を表わすのに何に依っているかというと般若心経でしょう。ところが私達の宗派は覚りを何に依って表わすかというと無量寿経です。その中の如来の本願に求める。その本願が我々煩悩の人間を救う、という言い方をしてくる。その本願を起した仏が阿弥陀仏です。

阿弥陀仏が本願を起したのは十劫前です。劫というのは簡単に言えば無限の時間の長さです。だから無限を十倍したところで無限です。つまり、勘定したり比較したりできないのです。勘定してとらえられるような昔ではないということです。人間は昔と考えたとたんにそこまで遡りたがりますが、そんなことでは行き着かないと突っ放す表現なのです。「お前達人間がいくら科学技術が発達しようと、それを根拠にたどり着こうとしても、それを超えるものが劫なのだ」と。

人間は努力して賢い頭を使って勘定したがるものなのです。そしてそのことが愚かなことなのです。勘定したがる心のこだわり、それを超える昔に阿弥陀仏が人を救うという誓いを立てたと神話的に語ってくる。私はこれを色々な表し方で考えているのですが、たとえばキリスト教では神が人間を作ったと言う。これも「昔」ですね。これもおそらく勘定できない「昔」です。

勘定するかしないか誰が決めるかというと、実に自分が決めなければならない。自分が世界に涯があるかどうか、時間に涯があるかどうか知りたい。将来良くなるのであればその良くなる時を知りたい。原発事故の影響が無くなる時とか、その時まで人類があるのかどうかとか、そんなことを勘定したがる。そして正しいことを押し通すためには原発を無くさなければならないといった考えにもなる。

そういう不満や不安や志を持ちながら、しかし自分は現に生きています。私に関して言えばこうして皆さんとお話しする機会に恵まれています。問題を抱えながらも今現に生きているということに重きを置くか、あるいは今の状態に不満で将来の問題が解決されるときに重きを置くのか。たぶん分かれ目はここです。そして我々の世代は将来に重きを置いてきた。仏教の言い方は取りあえずそれを止めなさい、今の自分というものをどうとらえるのですか、と聞いてくる。

今の勘定したがるあなたが、無限の過去をいくら考えてもその外側がありますよ。あなたが勘定したがるかぎり、その限界をはっきり知らせてくれる外側のものがあるんじゃないですか、と聞いてくる。誰が聞いてくるか。私の心が聞いてくるのです。私の心が私の心の外のことを聞いてくる。その私の心の外のものを私達の宗派では阿弥陀仏という。これを上手く表現している大谷派の学者の言葉があったことを今思い出しました。去年の真宗カレンダーあたりに出ていたようにも思いますが、文句ははっきり思い出せません。次のようなことです。

普通、仏さんがいて私がいると思うでしょう。その仏さんに助けてもらおうとする。そういう点では神さんも同じでしょう。自分が苦しいとき仏さん何とか助けてくださいと拝む。しかしそこに仏さんはいないのです。どこにいるか。「私がいるから仏がいる」。私がいなければ仏はいません。その私はどんな私かというと、勘定したがる60歳の悩んでいる私ではない。その悩んでいる私がいるから私の外側の仏が見えてくる私です。

そんな風に思えたとして――私はある程度思えたのですが――それを「覚った」と言ってもいいです。しかしそうなったとして何か変わるかというと、何も変わらない。煩悩を抱えたまま毎日暮らさなければならない。しかしそう思えるかどうかで生きている重さ、鎖を付けられて引きずられるような重さはちょっと違ってくると思います。このあたりの感じ方はみなさんそれぞれの経験の違いで色々あると思います。そういうことを自分の経験の中で確かめていかなければならないし、今の時代は自分の経験だけでは済まされないような大きなものが五濁の中で悪化していく。しかしそれに負けるようであれば、自分が生きているということに負けることになる。生まれてこなければよかった、なぜこんな世の中に生まれてきたのかと。しかし人間はそこまで知ることができると思ったほうがいいかもしれない。人間は心の中でそれを受け止め変えていくことができるものなのだと教えてくれるものが仏ではないか。

病気が良くなればとか心が晴れればといった求めに助けを出す力は私にはありません。過去何度か坊主としての私にそのような相談をしてきた方々がおられますが、それに対して全く力になれなかった。その解決は外側から手を突っ込んでなんとかできるものではない。自分自身が仏を見出さなければならない。