ホーム > 雑文・文献・資料 > 秋彼岸会法話「お経を読み隊の報告」

2014年9月23日 秋彼岸会法話「お経を読み隊の報告」

今回も震災関連の話ですが、昨日家族で話していて「震災の話になるとあまり人が集まらないね」という・・・(一同笑)。震災以降の彼岸会で震災に関係ない話をしたのは一回くらいしかないのですね。話が重いのかなとも思っているのですが、いかがでしょうか。今回も懲りずに震災関連ですが、原発がらみで実際に現場に行ってきた話です。写真ばかりでなく映像もありまお斎係

すのでそれを見て頂きご意見を伺いたいと思います。

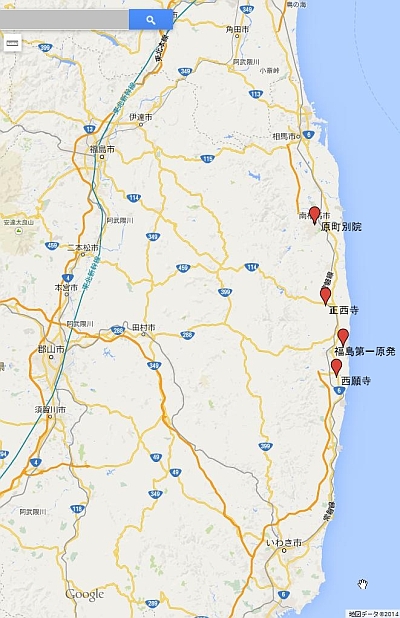

7月11日に福島第一原発の周辺の三ヶ寺に行きました。富岡町の西願寺、浪江町の正西寺、南相馬市の原町別院です。

7月11日に福島第一原発の周辺の三ヶ寺に行きました。富岡町の西願寺、浪江町の正西寺、南相馬市の原町別院です。

私が属する仲間で「無限洞」というグループがあります。1994年頃から今のような活動をしていますのでもう20年近くになります。この仲間で坊主として学ばなければならないようなことを宗派に縛られない形で勉強してきました。去年の暮れ頃、この仲間内で「原発事故で住めない地域になってしまった寺で葬式をしよう」という話が持ち上がりました。この話にみんなが乗って事が進んだのです。

私の場合、そういう気持ちになるということが、震災前であれば起らなかったと思います。葬式という儀式だけをやろうなどということは、私の性格からすると無意味だという風に切り捨ててしまったと思います。しかし去年の暮れに話が出たときはすぐに賛成しました。この気持ちの変化は大きいです。震災で想像もしなかった亡くなり方をする人々が大規模に出て、しかも原発事故の汚染で避難する人々が出て、今も避難している。復旧する見通しが立たない広大な地域が出てしまった。除染と言っていますが、汚染された土を別の場所に移して、問題を先送りにしているにすぎない。その状態がこれから何千年、何万年と続く。自分の頭では考えることすらできなかったことが、目の前にある。それに対して自分は何ができるのだろうか・・・自分は坊主なのだから、その場所でお勤めするしかないな、という気持ちになりました。私に限らず仲間のみんなにそういう気持ちがあったのだと思います。言葉になかなかできないのですが、あえて言葉にすれば「供養」というものでしょう。しかし供養という言葉では収めきれない気持ちです。そういう気持ちがあって仲間6人で行きました。

しかし行き先の西願寺や正西寺は規制が掛かっていて一般人は入れません。特に西願寺は帰還困難区域で警察の検問所があります。そこで西願寺の住職の吉田さんという方にお願いして、吉田さんを通して立入り許可証を取ってもらい、警察の検問を通過しました。

最近6号線が通行可能になったというニュースが出ましたが、7月時点では検問所のチェックを受けなければならなかった。

そんなところに行ったわけですが、その行き方がまた大変な遠回りをしなければなりませんでした。西願寺住職の吉田さんはいわき市に避難しておられるのです。7月10日に仙台を発って東北道を下り、磐越道に入り勿来インターで下りて吉田さんと合流しました。この日はいわき市のビジネスホテルに一泊し、翌日の打合せをしました。

翌日は勿来インターから磐越道に乗り北上し常磐道に入って広野インターで下りて六号線を北上しました。

この日の行動は西願寺の門徒さんの墓所がある共同墓地で墓所を移転するのでそこでのお勤めを一緒に行う。墓所も汚染があるので墓石などを持ち出すことはできません。ですから移転といってもその墓所を捨てて別の場所での新設になってしまいます。その後、西願寺に行き本堂で葬式のお勤めをしました。葬式は普通は参列者がいるわけですが、今回は参列者無しの葬式です。吉田さんご夫妻が同席されましたがこれは喪主という立場になるでしょうか。その後、さらに北上して第一原発の脇を通って正西寺に行きました。正西寺は小丸さんという方が住職をされているのですが、小丸さんには連絡を取らなかったので無人で鍵が掛かっていました。その本堂の前で短いお経を唱えました。ここで吉田さんと別れ、さらに北上し原町別院に行きました。ここでは大規模な除染を行っておりその現場を見学し、解散となりました。その後北上し山元町から高速に乗り帰ってきました。結構ハードな11日の行程でした。

そのあらすじをこれから写真で説明し、その後映像をご覧頂きます。その前にもう少し説明します。

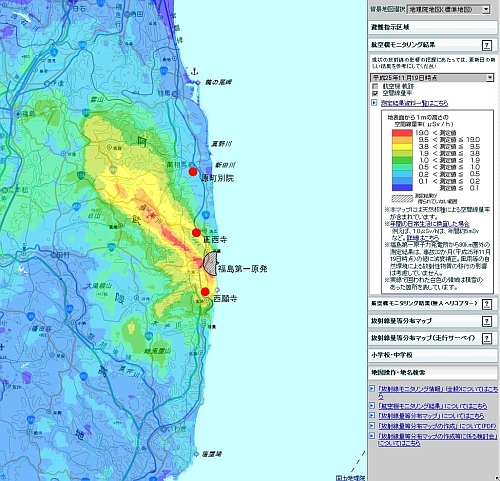

これが政府系機関発表の汚染の地図です。そこに三つのお寺の場所の印をつけてみました。西願寺は黄色の地域で3.8〜9.5マイクロシーベルト/hの汚染地域です。シーベルトの意味は面倒なのですが後でまた説明します。正西寺は黄色い部分。原町別院は空色の部分で低いように見えるのですがそれでもかなり厳しい状況です。実は私の叔父がこの近くに住んでいるのですが、こういう所に住んでいるのかと改めて思いました。

これが政府系機関発表の汚染の地図です。そこに三つのお寺の場所の印をつけてみました。西願寺は黄色の地域で3.8〜9.5マイクロシーベルト/hの汚染地域です。シーベルトの意味は面倒なのですが後でまた説明します。正西寺は黄色い部分。原町別院は空色の部分で低いように見えるのですがそれでもかなり厳しい状況です。実は私の叔父がこの近くに住んでいるのですが、こういう所に住んでいるのかと改めて思いました。

次が福島民友という新聞に載った避難区域の地図です。西願寺はピンク色の帰還困難区域にあるので、はっきり言って二度と帰れない場所にあるということです。正西寺はオレンジ色の居住制限区域にあり、将来は帰れる可能性があるのかと期待を持ちたいのですが、住職の小丸さんの状況などを伝え聞くと、正西寺を復旧することはあきらめているようです。

次が福島民友という新聞に載った避難区域の地図です。西願寺はピンク色の帰還困難区域にあるので、はっきり言って二度と帰れない場所にあるということです。正西寺はオレンジ色の居住制限区域にあり、将来は帰れる可能性があるのかと期待を持ちたいのですが、住職の小丸さんの状況などを伝え聞くと、正西寺を復旧することはあきらめているようです。

西願寺に話を戻すと、吉田さんはいわき市に土地を求めて、そこに新しく寺を建て今の寺は捨てざるをえないというお考えのようです。

原町別院は居住可能な地域になっているのですが、こちらも大規模な除染をしています。

次の図です。西願寺と正西寺の間は直線距離で約15キロあります。その間を走ったわけですが全く無人です。建物はあるし除染もある程度されていますが、人が住んでいません。そこを走ってみると、無人の区間がどれほど広大かということが身にしみてわかります。上の方の仙台のところに緑の印が付いていますが我が西照寺の場所です。例えばここから南に15キロ行くとどこになるかというと、宮城インターを過ぎて名取市の相互台あたりまでとどきます。ですからここから相互台まで人がいないという状況を想像してもらうといいです。そういう無人の広大な土地から受ける感じはなんとも言葉にしがたいです。

次の図です。西願寺と正西寺の間は直線距離で約15キロあります。その間を走ったわけですが全く無人です。建物はあるし除染もある程度されていますが、人が住んでいません。そこを走ってみると、無人の区間がどれほど広大かということが身にしみてわかります。上の方の仙台のところに緑の印が付いていますが我が西照寺の場所です。例えばここから南に15キロ行くとどこになるかというと、宮城インターを過ぎて名取市の相互台あたりまでとどきます。ですからここから相互台まで人がいないという状況を想像してもらうといいです。そういう無人の広大な土地から受ける感じはなんとも言葉にしがたいです。

以上、概要の説明でした。それでは写真を見ていきます。

|

この看板にはJ―VILLAGEと書いてあります。原発事故のとき補給拠点となった場所ですね。 |

|

夜ノ森の街並です。 |

|

テレビなどによく出ていた桜並木だと思います。 |

|

震災時のままですね。 |

|

富岡第二中学校です。 |

|

アスファルトがきれいでしょう。結構除染したと思われます。 |

|

その除染したものがどこにあるかというと、このように中学校の校庭に山になって積み上げられシートが被せてあります。 |

|

車は全て放置されたままです。 |

|

墓を撤去する門徒さんの共同墓地です。このとおりある程度片付いているのですが、倒れた竿石は横に寝せて置くのがせいぜいできる作業だったのでしょう。 |

|

その門徒さんのお墓がこれです。ここに本尊の絵像を立てかけてみんなでお勤めしました。 |

|

共同墓地のすぐ隣にあるお寺です。天台宗か真言宗だったと思います。 |

|

その本堂です。 |

|

ガラスの割れ目からカメラを入れて撮った写真です。畳の上のものは鼠かなにかの糞でしょう。本尊はたぶん撤去したのでしょう。 |

|

庭です。この両脇の石が何かと思ったのですが、灯籠が倒れて礎石だけになったものでした。 |

|

墓所でのお勤めが終って、西願寺に行く途中に検問所がありました。下に見えている紙が許可証です。これがないと入れません。 |

|

西願寺の参道への入口です。頑丈なフェンスで鍵か掛かっています。泥棒がかなりあったらしいです。今は警察が頻繁にパトロールしているので被害は少ないようですが。 |

|

この方が西願寺住職の吉田さんです。私より一つくらい若かったと思います。 |

|

西願寺さんは土地持ちでこれは参道の脇の土地なのですが、ケーズデンキに土地を貸して、店舗が建ち、翌日から営業という日に震災が来たのだそうです。だからこの店舗は一度も営業しないまま廃屋になってしまった。 |

|

参道を進みます。 |

|

吉田さんは月に3,4回は来て見回りとか草刈とかしているそうです。 |

|

立派な山門です。 |

|

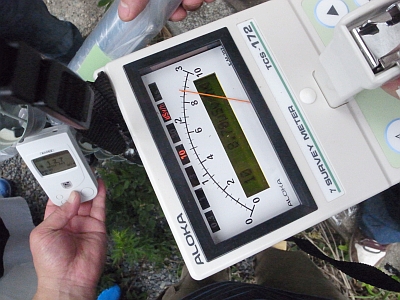

さきほどのシーベルトの話ですが、線量計です。これは高い機械で詳しく計れるものです。 |

|

本堂です。 |

|

隣の庫裡です。庫裡は吉田さんがある程度きちんと管理していて中で着替えができました。 |

|

会館です。 |

|

庫裡の座敷で着替えさせてもらいました。 |

|

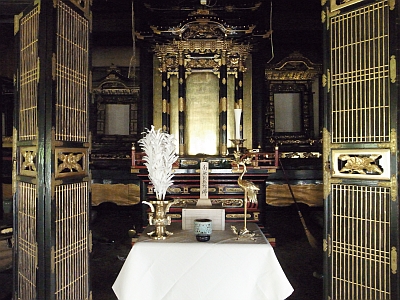

本堂内部です。この金箔を貼った板は法名が書いてあるもので、はじめて見ました。永代経という先祖供養の儀式があるのですがそのための板なのかなと思いました。これを柱や壁に掛けるのでそこが金色になります。同じ宗派なのに地域によってずいぶん表現が違うものです。 |

|

本尊があった宮殿(くうでん)です。本尊や仏具類は事故後に持ち出して倉庫に保存してあるそうですが、汚染されているためどうするかまだ決めかねているようでした。 現在の本堂はそれらの抜け殻です。しかし葬式をするのに格好をつけなければならないので、三具足と台は仲間の一人が仙台から持って来てこのように設置しました。本尊が無いので白木の位牌に南無阿弥陀仏と書いて据えました。 |

|

本堂の外陣の壁です、金箔の板がこのように掛かっています。雑然とした様子は3月11日のままだそうです。 |

|

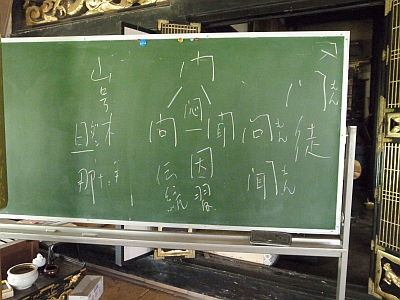

その日、講習会で講師が書いたままの黒板です。 |

|

お参り用の机と香炉やひっくり返った灰もそのまま。 |

|

|

|

そういうところでこれから葬式を行うのですが、吉田さんに土足で入ってくださいと言われたので、皆土足です。私も含めて雪駄を車から持ち出すのを忘れた者は靴のままです。 |

|

吉田さんの奥さんです。検問所に入る前に防護服を無料で配る場所があるのですが、そこでもらって普通はこのように着ます。そして出るときに線量を確認する場所でそれを廃棄してきます。それが普通の身支度ですが、防護服の着用も線量チェックも本人の意志に任せられていたので、我々は着用しませんでした。まあそれぞれの考え方での自分の身の置き方ということになります。 |

|

そして葬式を始めました。 |

|

当時のカレンダーがそのままだったので撮りました。 |

|

線量計ですが、針が振り切れそうです。これは向拝の鎖樋の脇です。雨樋の下は汚染物質が濃縮されて線量が高くなります。私の安物の線量計が横に写っていますが、この数値は13マイクロシーベルトを示しています。これを一年分に換算すると114ミリシーベルトになります。因みに原発の作業員の被曝量の上限値が年間100ミリシーベルトですからそれを越えていることになります。まあ汚染物質が濃縮される場所で計ったからこういう値が出たのですが、それにしても居住地の中でこれほどの線量は異常です。雨樋の下でなく道路や草むらで計っても4マイクロシーベルト、5マイクロシーベルトあるのです。これはうちの境内の値の100倍以上の数値です。やはり住める場所ではないということを実感させられます。 |

|

これは葬式後、参加者で記念撮影しました。左から冷源寺の阿部さん、浄澤寺の小野さん、村田町の願勝寺の信楽さん、西願寺吉田夫妻、盛岡の専立寺の日野岳さん、私。写真を撮ってくれたのは日野岳さんの息子さんです。 |

|

西願寺から北上し浪江町の正西寺です。 |

|

裏手にある墓所です。かなり広い墓所で共同墓地になっているそうです。 |

|

やはり放置されたままです。 |

|

本堂の前で短いお勤めをして正西寺を後にしました。 |

|

最後に原町別院に行きました。とても大きな本堂です。柱が傾いています。昔の作りなので柱が礎石の上に乗っている構造のため地震のたびに柱が動くのだそうです。瓦が重くて上から押し付けられているために倒れないで持っていると、ここを住持している木下さんが言っていました。 |

|

本堂内部です。 |

|

|

|

本堂裏手です。ここは元々杉林だったそうですが、それを伐採し掘り下げて、本堂正面の庭の汚染された土を入れ埋め戻したそうです。 |

|

これは西願寺と同じ金箔の板です。 |

|

本堂正面の庭です。ここの土を剥がして裏に埋めたわけです。 |

|

その作業の様子の写真がありましたのでそれを撮ってきました。 |

以上で写真は終りです。

そして共同墓地でのお勤めと西願寺での葬式、正西寺での短いお勤めの映像を編集したものがこれから見て頂く映像です。編集の仕方が時間順になっていませんが、まあご覧ください。

いかがでしたか。異様な映像ですか(笑)。退屈したかな(笑)。

時間が過ぎましたがちょっと喋らせてもらいます。あのような場でのお勤めは不思議な体験でした。

気障な言い方で申し訳ないのですが、そこで喪われたもの、亡くなった人とかその場を捨てざるを得ない人やものたちが自分の声を通してお勤めしているのだ、喪われたものたちのお勤めなのだ、という感覚が起きました。こんなことは初めてです。そういう体験をさせてもらっただけでも有り難かった。

この映像に対する皆さんのご感想は色々おありでしょうが、結構強烈な印象があるのではないかと思います。そういうところから色々お考え頂くと嬉しいです。これはインターネットのYouTubeに日野岳さんがアップロードされています。またDVDで欲しい方にはコピーしますのでお申し出ください。

そういうことで今回の彼岸会の話は終了させて頂きます。どうもありがとうございました。

2014/09/23

補足1

葬式の中で導師が表白(ひょうびゃく)という文章を読上げる部分がある。今回の導師は日野岳氏が務められたのだが、日野岳氏の表白の部分は映像では省かれているため、その原稿をここに表示する。

今、この除かれた場、真宗大谷派西願寺に於いて法要を勤修するにあたり、一言申す。

この除かれた場は、昔から色々な交流があった。例えば、死者と生者の交流、生者と自然の交流等々である。が、しかしこの場は、あまりにも生命力のない無機質な場になってしまった。

元々この様な無機質で空白な場は無かったのであろうか?

否である。卑近な例で云えば、戦後社会の出発点となった場である。東京の焼け跡、そして特筆すべきは広島・長崎という場である。東京の焼け跡、広島・長崎という場の空白は埋まったのであろうか?人間的な努力によって埋まったようには想われている。もし仮に埋められていたとすれば、今このような除かれた場が生み出されていたのだろうか?

確かに人間は戦後社会に限らずそのような場の空白を、人間的な努力によって埋めてきたのかもしれない。が、しかしそのような人間的努力には裏がある様な気がしてならない。決して人間的な努力は無駄であり、よろしくない、と云っているのではないのだが?人間的努力は常に前向きであり、未来志向でもある。そしてそれは常に結果を要求される。当然それは過去を振り返らない。振り返ったとしてもそれは記念日的要素が強くなり、本当に振り返ったことにはならない。

では、過去を振り返り、場の空白を埋める人間的努力の基(因)は何処にあるのか?文字通りこの場が基(立脚地)になる。東京の焼け跡・広島・長崎の場、そして今のこの場である。

なぜこの様な死に絶えた除かれた場が生み出されたのか?それを観察するに、それの原因は元々社会にある。元々、人間的努力によって作られてきたこの戦後社会である。あまりにも生命力のない無機質な近・現代社会がである。そのような社会は人間的努力の及ばない場は、色々な理由をつけ切って捨てるしかない。 それが人間的努力の社会的限界でもある。そのような社会・場で観察し人間的努力をする。

今回の原発事故は起るべくして起った。それはハッキリと懺悔しなければならない。それは、正法を誹謗する者としての懺悔でもある。その自覚、懺悔を基に人間的努力をすべきであるし、改めて「共に浄土に往生を願う」である。むろん、それには除染が必要であるし、場の観察も必要である。それが人間的努力の必要最小限でもある。

以上専立寺サイトから引用。

補足2

終了後、DVDが欲しいという参加者がいたのでコピーしてお渡しした。その日の夕方にその方から電話があり坊守が受けた。「家に帰ってからDVDをもう一度観てみました。心にしみ入るようでした。」という感想だったそうである。